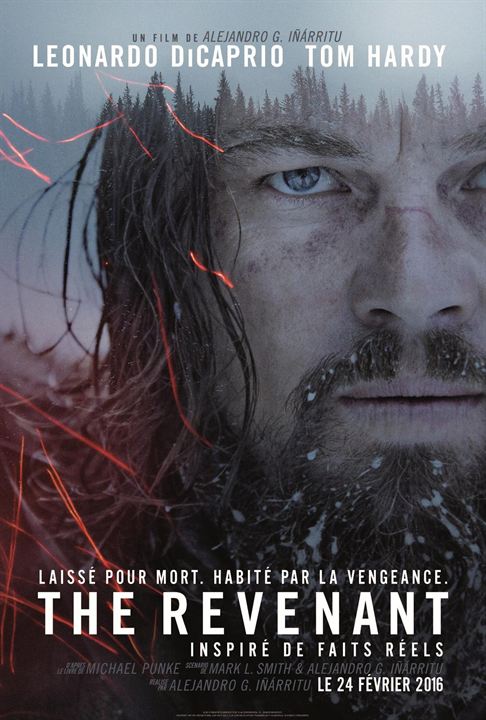

Alejandro González Iñárritu, 2015 (Etats-Unis)

L’ours après l’oiseau. Une fois retrouvé l’air libre à la sortie du dédale introspectif d’un pantin hollywoodien, Iñárritu ouvre l’horizon sur le Nord des États-Unis, dans les grandes plaines, quelque part entre les Rocheuses et le Missouri. Au début du XIXe siècle, vers 1820 ou 1830, la marche funèbre de l’éclaireur Hugh Glass, mort plusieurs fois et toujours renaissant, se distingue des polyphonies passées du réalisateur en adoptant une autre composition, en dessinant d’autres figures. Nous ne suivons plus comme dans 21 grammes (2002) ou Babel (2005) un faisceau de destins entrecroisés, tramage assez fin ou plus grossier selon les insistances du réalisateur sur ses motifs de prédilection et son hésitation constante entre lumières subtiles et gravités mystiques. Nous nous accrochons cette fois au parcours d’un seul, comme dans Birdman (2014), cependant davantage à ses tripes traînantes qu’à ses talons, un homme qui avance sur une ligne, moins serpentine que dans Biutiful (où l’ombre qu’était devenue Uxbal courrait après une impossible rédemption et où le final, dans les bois sous la neige et propices à l’apparition des fantômes, nous revient ici à l’esprit), une ligne plus droite désormais, celle d’une vengeance réclamée à un lâche trappeur, sournois et trompeur. Hugh Glass donc (Leonardo DiCaprio), cajolé par un grizzly, incisé de toutes parts et à la hâte recousu, est ramassé comme une peau, lourd et sans vie, avant d’être laissé aux bons soins de Fitz (Tom Hardy), aventurier intéressé, méfiant comme une bête, toujours à l’affût d’une occasion pour mieux s’en tirer. Moribond sur une civière de fortune et encore incapable de parler, Glass, déjà veuf d’une Pawnee tuée par des indiens Arikaras, voit à présent son fils assassiné sous ses propres yeux et lui-même poussé dans un trou, enterré comme la charogne que les chasseurs pressés de boucler leur négoce abandonnent.

Iñárritu réouvre donc une piste au milieu de paysages somptueux, des espaces aussi vastes et aussi sauvages que ceux traversés par Jeremiah Johnson (Pollack, 1972). La lumière naturelle et les mouvements circulaires, lors de la première attaque des Arikaras par exemple, les yeux levés au ciel dans de nombreux plans, mais aussi cet attachement profond d’un colon à une indienne, nous replongent dans les visions enivrées de Terrence Malick, et cela d’autant plus clairement que le Mexicain confie la photographie de son film à Emmanuel Lubezki, le chef opérateur avec lequel le Texan collabore habituellement, notamment pour le Nouveau Monde (2005). De même, The revenant trace une ligne droite et directe et coupe en bien des endroits les méandres du Missouri sur lequel Howard Hawks plaçait il y a longtemps ses héros tendres (The big sky, 1952). Toutefois, l’état des aventuriers d’une part et le propos des deux réalisateurs d’autre part opposent les deux représentations presque en tout. The big sky est généreux et optimiste : les relations décrites sont complexes, malmenées mais jamais rompues entre les hommes. The revenant est sombre, individualiste et, ce qui est indiqué en français sur l’écriteau accroché au corps sans vie suspendu du seul personnage à avoir aidé Glass, plus « sauvage ».

Contrairement à Tarantino, Iñárritu ne nous conduit pas par temps de blizzard après un détour contraint dans un relais isolé pour assouvir sa vengeance (Les huit salopards, 2015). Il trace un grand trait droit jusqu’au vil à abattre. Revenir d’entre les morts après avoir été laissé à la terre, s’arracher du tumulus glacial qui nous a abrité, se réincarner en ours ou renaître des entrailles d’un cheval, survivre à la nature et aux hommes, quels qu’ils soient, dans le seul but de se venger. Une seule perspective gardée malgré tous les obstacles et, une fois la colère passée, avant de rejoindre ses fantômes ou bien condamné à errer à jamais, un regard vers nous en dernière instance : « Nous sommes tous des sauvages » et qui pour nous racheter ?

Bonsoir Ornelune, j’ai nettement préféré l’Ours à l’Oiseau (film qui m’a ennuyée). Bonne soirée.

Tu chantes drolement bien l’épopée de Glass. Il est vrai que l’histoire du trappeur aux yeux clairs vu par l’oeil d’Inarritu et poursuivi par la camera de Lubezki se montre très inspirante. Je ne tarderai donc pas a retrouver un de ces jours sa trace bien au chaud dans mon home cinema.