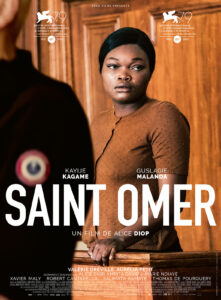

Alice Diop, 2022 (France)

« SUBLIME, FORCÉMENT SUBLIME »*

* Texte de Marguerite Duras

publié le 17 juillet 1985

dans Libération à propos de l’affaire Grégory et cité par Alice Diop

Rama (Kayije Kagame) est une jeune autrice et elle enseigne à la Sorbonne en tant que maître de conférence. Le préambule de Saint Omer, qui se révèle être la note d’intention du film, est un cours auquel on assiste avec les étudiants. Les premières images sont tirées d’une archive sur les femmes tondues après la guerre que Rama depuis sa chaire met en perspective avec Hiroshima, mon amour, le scénario que Marguerite Duras avait écrit pour Alain Resnais en 1959. Dès cette scène, Alice Diop, qui après plusieurs documentaires réalise avec Saint Omer son premier film de fiction, met en place un dispositif très réfléchi. Il n’y a que peu de plans. La mise en scène et l’agencement des images se font avec une sobriété et une finesse remarquables. La réalisatrice va droit au but et, d’emblée, charge de sens ces minutes introductives.

Citons deux plans en vis-à-vis. Le premier en noir et blanc montre les femmes humiliées que l’on oblige à défiler dans la rue en 1944 ou 1945. Épuisées, elles sont dépossédées de leur féminité car rasées et vêtues d’une simple chemise. Le second est un temps présent. Le cadrage est frontal et nous met face à une étudiante en train de regarder le document projeté. Elle a les cheveux longs. Elle porte également un petit haut noir dont la fantaisie charmante s’oppose brutalement aux libertés confisquées des femmes condamnées pour « collaboration sentimentale ». L’archive témoigne d’une justice rendue qui alors était populaire et cruelle. Ces plans en vis-à-vis ramènent le document d’histoire au présent, non seulement à travers le regard attentif de cette étudiante spectatrice, mais aussi à travers la comparaison induite par le montage entre elle et ces femmes du passé. Puisque Saint Omer questionne à sa façon la place des femmes dans la société, ceci pour dire aussi que la privation de liberté peut subvenir le temps d’un raccord. En choisissant de montrer dans son cours l’épuration des maîtresses de soldats allemands, Rama, confortant sa démarche d’une citation de Marguerite Duras, donne le premier rôle à celles qui ont été désignées par tous, justice comprise, comme des personnes abjectes. Elles étaient considérées comme des « monstres ». Coupables ou non, le regard porté aujourd’hui les considère autrement : elles ont toutes été victimes des châtiments subis.

Nous disions « note d’intention » car Alice Diop a exactement cette démarche avec la femme traduite en justice dont elle entend, à travers le regard de Rama, nous raconter l’histoire et qu’elle place donc au premier plan. Rama a le projet d’un livre pour lequel elle suit le procès de Laurence Coly (interprétée avec froideur et distance par Guslagie Malanda). Cette jeune femme comparaît pour avoir abandonné son bébé à la marée montante. L’enfant est mort noyé. L’affaire s’inspire directement de faits réels. En 2013, Fabienne Kabou a tué sa fille de 15 mois en la laissant se noyer sur une plage de Berck-sur-Mer. Alice Diop reprend les éléments principaux du fait-divers et ce que l’on retient une fois la mère traduite en justice : son éducation et son intelligence exceptionnelles pour une telle affaire, la volonté de la mère de ne pas être défendue par un avocat car elle-même se dit « indéfendable », ses origines africaines, ainsi que des croyances qui cherchent étrangement à se greffer au récit, en particulier la conviction d’avoir été ciblée par un marabout.

Rama s’installe donc sur les bancs de la salle d’audience réservés au public. Intellectuelle et romancière ayant à l’esprit le mythe de Médée, elle sait qu’elle vient voir une mère coupable d’un infanticide. Il faut ici préciser que le film partage avec le spectateur de brefs moments de l’intimité de Rama. La parole de son copain qu’elle interrompt à table face aux membres de sa famille, plus tard des gestes qui nous confirment ce que l’on pouvait deviner : Rama est enceinte. En outre, comme toutes les personnes présentes au procès, probablement la romancière s’attend-elle à découvrir les raisons qui ont poussé une mère à commettre un tel acte, tout du moins à obtenir des éléments de compréhension, en dernier lieu à être témoin d’une émotion de la part de Laurence Coly. Sans cela, la mère meurtrière passerait pour un « monstre ».

Saint Omer fait cependant vaciller les certitudes. Non seulement, il n’élucide rien, mais il épaissit le mystère. Alors qu’elle n’avait jamais pris conscience de la présence de Rama et qu’elle ne la connaît pas, Laurence, depuis son box, échange un regard avec elle. Elle ajoute l’esquisse d’un sourire à ce regard. De ce fait, en pareilles circonstances, l’expression en devient absolument hermétique, d’autant que des affinités réelles existent entre Rama et Laurence : noires toutes deux (précisons qu’Alice Diop partage avec Fabienne Kabou des origines sénégalaises), ayant un certain niveau d’étude, l’une ayant été mère quelques mois, l’autre qui le sera bientôt. Le trouble est grand.

« Sa naissance est un acte de justice. On a posé un acte de justice sur tout ce qu’elle a vécu, sur l’entièreté de sa vie, pas seulement sur le meurtre commis par sa mère. On lui a rendu justice. C’est quelque chose qui m’a bouleversée. Je me suis vue en tant que petite fille à qui on pouvait rendre justice, pour toute ma vie et toute l’histoire de ma mère. » Alice Diop dans le Dossier de presse.

Nous aussi, dans le film, on voit une adulte devenir petite fille. Tandis qu’Alice Diop fait de Rama une conférencière noire et donc une figure d’autorité (un personnage certainement jusqu’ici inédit dans le cinéma français), une scène en suivant lui hôte toute l’assurance dont elle fait preuve à l’université. Invitée chez sa mère qu’elle ne s’empresse pas d’aider, avec ses sœurs et sa tante, elle n’a plus du tout la même position. La réalisatrice fait d’elle une petite fille (des flash-backs nous ramène à son enfance), cela pour rappeler ce lien qui paraît la gêner mais pourtant l’unit qu’elle le veuille ou non à sa mère et sa famille.

À la faveur d’un nuage qui passe ou s’arrête, les lumières changent dans la salle du tribunal. Elles offrent même plus de contrastes que ce que l’inculpée veut bien laisser paraître d’elle. Les émotions circulent aussi davantage parmi les robes noires que dans le box de l’accusée : ce que nous dit l’intonation changeante des voix, l’emportement de l’avocat général, les yeux tout à coup humides de la présidente de la Cour d’Assises (Valérie Dréville). Laurence est coupable et son geste nous échappe. Alice Diop lui donne un rôle d’importance sans nous permettre d’en savoir davantage. Mais cela serait difficile à accepter s’il n’y avait pas Rama qui reçoit cette histoire et réagit de tout son être, avant peut-être d’en faire une matière nouvelle et d’en livrer un récit personnel (ce que le film ne retient pas).

Le plaidoyer (dit par Aurélia Petit) sur les cellules chimères est superbe. On nous apprend que durant les premières semaines de la grossesse, les cellules de la mère et du fœtus circulent dans les deux sens et parfois fusionnent. Les corps de la mère et de l’enfant assimilent ces cellules et retiennent ainsi une part de l’autre en eux. Le film fait non seulement grandir le mystère, mais il le peuple également de chimères. La génétique prouve de cette manière que les êtres sont liés les uns aux autres, les mères aux enfants, chacun à ses ancêtres ainsi qu’à sa descendance. On se dit alors qu’il y a une part d’universel dans cette histoire sensible. Comme les femmes tondues de la Libération sous le regard de Marguerite Duras, Laurence Coly gagne un premier rôle. Alice Diop n’en fait pas une « héroïne ». Elle est bien la meurtrière de sa fille. Mais elle l’a met simplement en lumière, rappelle son humanité, or tout ce qui est humain ne répond pas à une logique. Tout ce qui est humain ne s’explique pas. Rama ne comprend pas sa mère (son compagnon la dit « cassée »), elle reste sa fille et chacune garde une part de l’autre en elle. Selon ce que dit l’avocate : « Mère et fille sont imbriquées de manière inextricable ».

Saint Omer est subtil par les liens qu’il trace. La manière est rigoureuse mais la distance nécessaire à la compréhension et à la justice n’empêche pas le film de livrer ses émotions. Avec une première fiction sobre et magistrale, Alice Diop amène un regard neuf, rare tout du moins, sur des femmes habituellement déclassées qui, cette fois, mesurées ou emportées, fragiles ou confortées, amères ou aimantes, en un mot entières, existent dans toute leur complexité.