Raymond Depardon, 2001, 2004, 2008 (France)

« C’est en quelque sorte un autoportrait. J’ai le même âge que certains des paysans et je me dis : Raymond, voilà ce que tu serais devenu si tu étais resté à la ferme. » Raymond Depardon.

Raymond Depardon est un homme de campagne. Il a suivi celle de Giscard en 74, il ausculte celle des vieux paysans du Sud et de l’Est de la France à la charnière du nouveau millénaire. Photographe de renom ayant traîné ses guêtres un peu partout dans le monde, particulièrement là où l’on risque d’y laisser sa peau, il n’en a pas pour autant oublié ses origines paysannes, lui, le fils de ferme. Le contraste est sans doute saisissant entre la furie et l’horreur des points chauds de la planète, et l’environnement dépouillé et froid de ces fermes en déshérence. Dans les deux cas sûrement, c’est un sentiment d’urgence qui saisit capteur d’instants, agissant comme par nécessité, pour la postérité, pour garder une trace de ces moments de vie, de ces personnes en voie d’extinction. « L’idée du film était : tourner peu, montrer tout. » explique Depardon. Si ce projet n’est en effet aucunement taillé pour la fioriture, il est cependant salutaire de s’y attarder. C’est d’ailleurs le seul et unique moyen d’entrer en contact, de se liguer une dernière fois avec ceux pour qui la vie n’a jamais été qu’un éternel recommencement. A la sobriété extrême du procédé (économie de lieux, rigueur du cadrage, expression du temps qui fuit) répondent l’empathie et l’hommage du spectateur. Frédéric Bonnaud, encore Inrockuptible, comparait volontiers ces films à des décors de western, « avec le petit cimetière à flanc de colline et les visages graves d’hommes qui savent que leur monde risque de s’éteindre. Et c’est aussi beau que chez John Ford. » Illustration en trois époques : L’approche (2001), Le quotidien (2004), La vie moderne (2008).

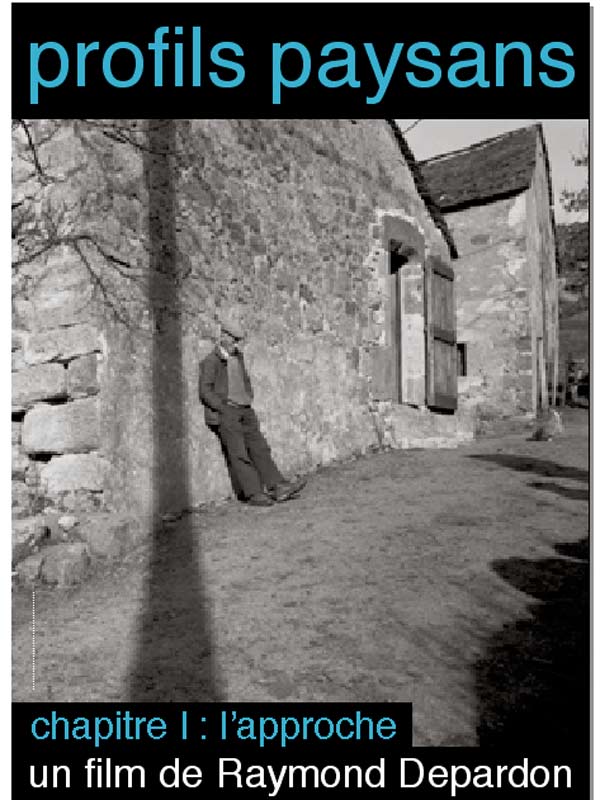

C’est au bout d’une route de montagne, un long chemin boueux perdu au milieu des bois que Raymond Depardon semble avoir débusqué les fermes abritant les « Profils paysans », série de films documentaires qu’il entreprend de réaliser à la fin du siècle dernier. Il y aura d’abord « l’approche ». C’est en tant que photographe d’abord, et fils de fermier ensuite (vieux complice de certains d’entre eux), qu’il trouve la légitimité nécessaire pour s’introduire dans l’intimité de ces hommes et ces femmes d’un autre âge, dont l’image pourtant impressionne encore la pellicule couleur. Ils semblent pourtant être sortis d’un temps révolu depuis des lustres. Personnes âgées pour la plupart, « n’apparaissant plus nulle part, même sur les statistiques » comme l’explique Depardon, elles viennent signifier leur présence au spectateur jusqu’alors sans doute totalement ignorant de leur existence même. En cette fin de siècle qui a traversé deux guerres mondiales et a vu l’homme poser le pied sur la Lune, on peine à imaginer encore de tels gens, si éloignés de tout, des individus pour la plupart sans descendance, isolés dans la vastitude d’un paysage filmé principalement en hiver, ajoutant encore à l’austérité ambiante. Chez Depardon, photographe mondialement reconnu, le plan fixe est de rigueur. « Il me semble qu’il y a un style dans le film, dit-il, ce sont ceux que je filme qui l’ont imposé, même si ce style me correspond. » La caméra bien calée devant un cadre dont le dépouillement suffit à composer chaque image comme une toile naturaliste des frères Le Nain, il capte chaque menu geste. Un homme semble tout dire de son existence simplement en avalant face caméra sa tranche de pain confiturée, trempée dans un vieux bol de café. Un rideau, un dossier de chaise, une bouteille de vin posée sur la nappe en toile cirée de la table de cuisine suffisent à définir ce champ qui ne manque pourtant jamais de profondeur. C’est comme si Depardon cherchait à sonder l’intérieur de ces gens. Chaque expression est souvent accompagnée de longs silences éloquents. « C’est du cinéma muet votre truc ? » baragouine l’un d’eux un peu plus affable. Dans cette ferme de Haute-Saône, où l’un des trois fils (sans doute le moins apte à voler de ses propres ailes) tente furtivement de se soustraire à l’objectif, on se croirait presque dans l’émission belge « Strip-tease ». Depardon les préfère taiseux, plus conformes à sa propre « nature » dit-il. Et de Nature il ne manque guère dans ces vallons à demi-sauvages, ces zones reculées de Lozère, de Haute-Loire ou d’Ardèche. Pas causants et durs en affaire, il ne faut pas compter son temps quand on est marchand de bestiaux pour trouver un terrain d’entente sur le prix d’un veau. Depardon prendra donc le temps qu’il faut. Dès que la confiance s’installe, les langues se délient, le malaise sourd doucement. Celui de la vieille veuve qui voit partir son bien exploité par un couple de petits jeunes sortis du lycée agricole. Ou celui du vieux monsieur qui vient de vendre presque toutes ses bêtes et qui, mon Dieu, a bien du mal à s’en remettre. Celui enfin de Louis qui, malgré l’attention que lui porte l’infirmière venue lui rendre une visite quotidienne n’aura plus guère le temps de profiter de sa maison avant d’aller sucrer les fraises au mouroir voisin. C’est ainsi, semble s’émouvoir Depardon qui clôt son premier chapitre par un enterrement. Louis repose (selon la tradition protestante précise-t-il) sur sa terre, au pied de sa ferme tout près de ses parents. Une fin qui n’est pourtant qu’un début pour le photographe, bien résolu à accompagner chacun d’entre eux au bout du chemin.

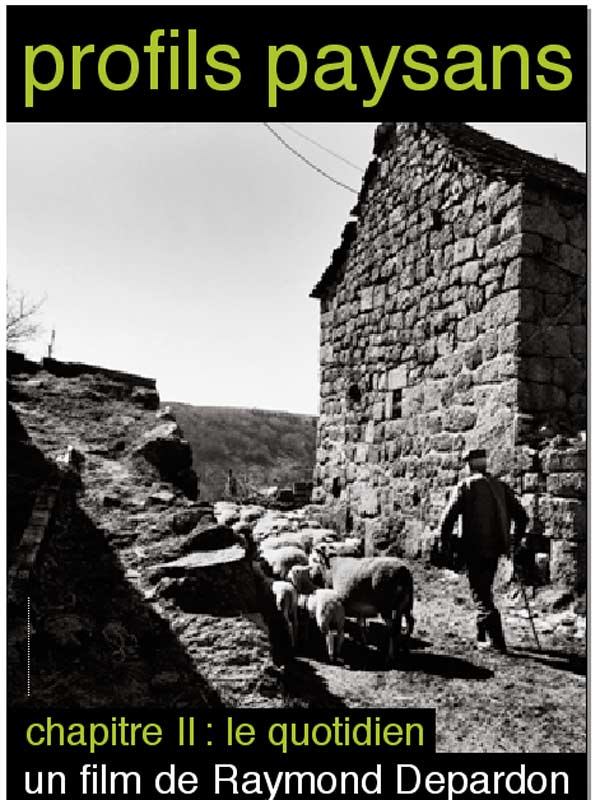

Retour au Villaret dans le chapitre 2 des « profils paysans » esquissés par la caméra de Raymond Depardon. Le photographe reprend son documentaire au point exact où se terminait le précédent : l’enterrement de Louis Brès, sur la colline battue par le vent. Après un premier acte souvent restreint au cadre de la cuisine, antichambre propice à une prudente approche (il ne faut pas effrayer ces gens qui n’ont pas l’habitude d’être scrutés ainsi par l’objectif d’une caméra), Depardon sort au grand air, investit les dépendances pour faire face au « quotidien ». Il est frappant de voir, plutôt de sentir à l’écran, le vide provoqué par la disparition de l’un d’eux. On ne saurait dire si les larmes qui coulent sur les joues de l’aîné des Privat, ridées comme une dune du Sahara par de longues années de labeur, sont adressées au voisin de ferme qui n’est plus là, ou bien tout simplement le résultat d’une prise de conscience du chemin parcouru et du peu de temps qu’il reste. A moins que ce ne soit ce fichu glaucome qui fasse des siennes, symptôme évident des arriérés de souffrances accumulés par le corps depuis tant et tant d’années, dans le plus digne des silences étouffés. Bref, il vaut mieux parfois se taire. Mais grâce à Depardon, l’image, même silencieuse, en dit suffisamment long. Ce qui frappe d’emblée dans cette deuxième partie, c’est la volonté qu’a le réalisateur de vouloir faire témoigner. Il sort largement de sa réserve du hors champ, contraint à aller à la pêche aux renseignements. Pas facile toutefois de tirer les vers du nez de ces taiseux de nature. Car le réalisateur s’intéresse cette fois à ce qui va animer l’avenir de la ferme. Les jeunes remplacent les vieux. Certains s’accrochent à leur exploitation jusqu’au bout. D’autres la quittent volontiers, estimant avoir assez payé de leur personne un travail devenu, avec le temps, plus qu’ingrat. « La faute à l’Europe » semblent se dire deux ouvriers pendant la pause des moissons. Quelques jeunes se lancent dans l’exploitation avec la foi chevillée au corps, et c’est peu dire qu’il faut en avoir une bonne dose en réserve pour surmonter les difficultés, tant matérielles qu’administratives ou financières, et aller de l’avant. Amandine et son mari ou Jean-François qui a repris les terres de Marcelle Brès.

« Pourquoi vous me filmez ? » dit une « figurante » passant dans le champ, indisposée par la caméra. « Parce que vous êtes là. » dit la vieille dame à la main continuellement secouée de tremblements. « Il n’y a plus assez de monde. » ajoute-t-elle en se remémorant le passé. « C’est une dame très coquette. » commente Raymond Depardon qui l’a bien connue, et l’on devine qu’elle a été une très belle femme. « Après nous le déluge » dit un autre. Au cœur de ce deuxième chapitre, c’est bien de transmission dont il est principalement question. Pas évident quand on vit au beau milieu de ces grands espaces, en pleine diagonale du vide, entre ciel et terre avec les collines vierges pour dernier horizon. La désertification a entamé depuis longtemps son inexorable conquête. Un isolement définitif, incompatible avec le monde moderne que quelques héritiers ont voulu tout de même garder pour lieu de villégiature l’été. Depardon regarde, impuissant, un paysage qui change, avec ses rares jeunes qui regardent devant eux, et ses derniers vieux qui ne nous regardent plus. C’est un profil de paysan que filme Depardon quand il suit Marcel Privat qui tourne le dos à la caméra. Un peu plus loin, c’est un homme pudique qui se cache derrière sa fourche, un peu gêné de parler de son célibat forcé. Pas facile en effet de trouver une femme dans le coin qui voudrait passer sa vie à traire les bêtes, rentrer le foin, surtout quand la cinquantaine vient cogner à la porte. « Mon avenir est derrière moi. » avoue Alain dans un élan de lucidité. Depardon démystifie la vie au grand air, le retour à la nature, le bonheur dans le pré. Quelle vie pour l’homme perdu dans ces magnifiques panoramas ? Bouffé par le stress, la malnutrition, la maladie, le cerveau diminué par une ascèse imposée par l’exigence du métier et l’austérité de l’environnement, c’est un bien misérable profil que donne à voir Depardon dans ce deuxième volet. On n’est plus dans une vision à la » Deschiens « , et le décalage drolatique de certains personnages du premier opus laisse davantage place ici à l’affliction et à la morosité. La campagne a du vague à l’âme. Le mélancolique violoncelle de Fauré qui ouvre et clôt ce segment intermédiaire laisse augurer d’une triste fin, comme c’est souvent le cas dans les plus beaux westerns.

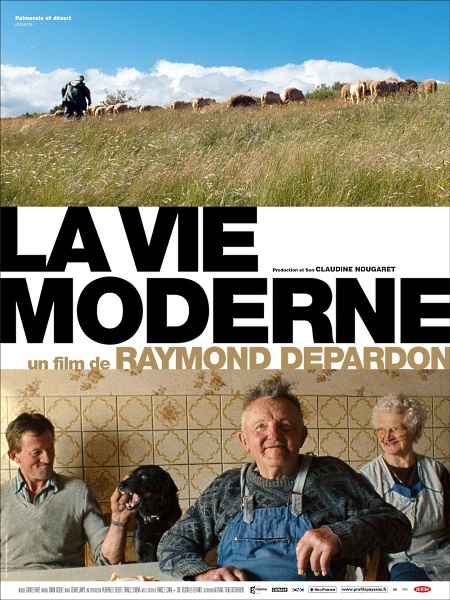

Une dernière fois, Raymond Depardon franchit les hauts plateaux cévenoles, passe les cols enneigés, s’enfonce dans les vallées oubliées de la Lozère pour contempler ces « profils paysans » peu à peu rongés par « la vie moderne ». Voilà dix ans maintenant que le cinéaste s’est engagé dans ce projet au long cours. Dix ans d’un travail de patience, à revenir périodiquement à la rencontre de ces gens discrets, cultivant précieusement une forme d’autarcie du fond de leur retraite tranquille. Dix ans pour fertiliser la pellicule afin d’y voir germer une émotion incomparable. Car pour ces gens-là monsieur, l’œil de la caméra n’est pas forcément un invité de marque. Depardon, avec le temps, a pourtant réussi à en faire un familier, une boîte à mémoire qui viendrait se planter là, devant eux, sans qu’ils n’aient une réelle conscience de son utilité. Plus encore que dans les précédents épisodes, le plan d’ouverture est saisissant. Ce même lent plan-séquence dans la camionnette, ce travelling avant qui emmène la petite équipe de tournage (se résumant en réalité à deux personnes : Raymond s’occupe de l’image et sa femme, Claudine Nougaret, du son) sur la route du Villaret, où la caméra semble flotter dans le coucher de soleil du soir. Passée la colline, elle suit l’étroite bande bitumée qui redescend vers la ferme et s’arrête doucement, juste au moment où l’on aperçoit Marcel Privat, au loin, rentrer ses moutons. Le chien, qui a peut-être reconnu le visiteur, accourt amicalement tandis que le vieil homme peste en occitan de la démission temporaire de son commis canin.

Comme à chaque fois, la caméra de Depardon reste d’abord timidement à distance, attendant que l’hôte ne l’invite à s’asseoir à sa table. Les montagnes sont saisies cette fois dans un superbe scope, donnant plus encore la sensation de se trouver dans des paysages de far-west. Mais, contrairement aux fleurons du genre qui contaient glorieusement le pénible labeur de fondation des pionniers, il s’agit bien là davantage d’un western crépusculaire. Les héros sont vieux, fatigués et assistent impuissants à la fin d’un monde. « Les prés ne valent plus rien. » maugrée l’un d’entre eux. « Un agriculteur, ça ne servira bientôt plus à rien. » dit Nathalie à son petit garçon qui voudrait bien faire le métier de son père. L’opiniâtre Amandine a, pour sa part, définitivement usé ses réserves d’optimisme quant à la perspective de s’installer dans la région. Pas de terres, pas d’argent, les dernières bêtes meurent avec son projet et c’est un sourire crispé et fondamentalement amer que filme Depardon sur le visage si doux de la jeune maman. D’autres encore, comme Marcel Privat, prétextent de leur âge canonique pour ne plus même répondre aux questions de l’homme à la caméra. Raymond Depardon qui, comme dans l’opus précédent, lance ses lignes de dialogues à la pêche au témoignage. A force de s’approcher de plus en plus près de ses sujets, il finit même par entrer dans le champ, dans l’espace du paysan. Deus ex machina. Et si les réponses sont laconiques, comme avec Daniel interviewé au volant de son (maudit ?) tracteur, les intervalles de silence qui les enserrent sont au moins aussi précieux que leur contenu. Dans un western d’Anthony Mann, Victor Mature, homme sauvage, se disait que « la civilisation lui grimpait sur le dos. » C’est un peu le syndrome vécu par ces paysans, finissant leurs jours tristement, sans héritiers, en vendant le bétail, d’abord. Après leur mort, nul doute que les terres suivront. La femme d’Alain, venue du Nord se marier avec le neveu des Privat, elle, pense au contraire que sa fille pourra prendre la suite. Les vieux ne sont pas du même avis, lui reprochant, au premier chef, de n’être pas une enfant du pays. Pour n’avoir pas respecté l’endogamie d’usage, le neveu Alain aura sans doute des difficultés à pérenniser l’exploitation après la mort de ses oncles. C’est en tout cas ce que sous-entend Raymond Depardon qui, comme tout bon narrateur, laisse le soin au spectateur d’imaginer la fin de l’histoire.

A l’occasion de ce dernier voyage, c’est le moment de rendre un dernier hommage à ceux qui ont accepté de laisser leur image à la postérité, aux vivants, aux morts (Louis et Marcelle Brès), et ceux qui sans doute ne tarderont pas à les rejoindre. C’est le moment pour Depardon de dresser un constat qui a tout du dépôt de bilan. Une dernière visite à Alain, l’ermite de la vallée, vivant seul parmi ses bêtes dans une ferme délabrée, passant son temps libre à regarder les images tremblantes en noir et blanc des obsèques de l’abbé Pierre sur un poste de télévision qui, comme lui, a depuis longtemps dépassé l’âge de la retraite. On le sent ému devant cet appel du prêtre à se serrer la main en signe de solidarité, d’ouverture vers autrui. Lui, tout seul, n’a personne vers qui se tourner, et aucun abbé ne viendra le tirer de son trou, d’autant qu’il n’est même pas catholique. Seul persiste l’ambiance funéraire sur ces lieux en perdition. C’est par la même route que Depardon quitte ce que Raymond Privat appelle pudiquement les « régions accidentées », en un adieu qui prend aux tripes. La voix-off du cinéaste promet de revenir, mais il risque de ne plus rien trouver en ces lieux, que les ruines d’un monde définitivement révolu.

Princecranoir (La tour d’écran)

Même si on a bien l’intention de répondre à l’appel du rêve de Strum (allusion à Brigadoon qui introduit cette série de contributions pour l’anniversaire du blog), je propose un retour à la terre avec ce long et bel article de Princecranoir sur les Profils paysans de Depardon. Le sujet est sec, le désert décrit de plus en plus aride (et donc à côté des pas de Kelly et de Charisse, la transition forcément brutale).

Merci à toi Benjamin. Je suis ravi d’ajouter un peu de ruralité à cet anniversaire !

Princecranoir, tu compares les images de Depardon à celle des Frères Le Nain et c’est vrai que la durée des plans, la place accordée au silence, la semi-obscurité intérieure, le détail visible des visages, tout cela semble vouloir figer ces profils de paysans comme sur une toile. On a même un peu peur de la nature morte tellement ces documentaires sont éloignés de l’image souhaitée par le ministère de l’agriculture : rien de dynamique, d’intensif et certainement rien non plus de très durable…

J’avais rédigé une note sur La vie moderne (2008) un des premiers textes publiés sur le site d’ailleurs. Même si tu n’utilises pas le mot, je rapportais comme toi le pessimisme qui se dégage du documentaire, malgré le format d’images, la diversité des profils, malgré la rigueur du réalisateur qui refuse d’insister autrement qu’en laissant les images parler d’elles-mêmes. Le titre même de Vie moderne est terrible, employé de façon contradictoire, il sous-entend les effets de la vie moderne (que mettre exactement dans l’expression ?) sur cette « paysannerie » moribonde (jouant avec les préjugés, le vocabulaire a son importance). Le projet de Depardon est intéressant d’un point de vue géographique ou social ou ethnologique, mais c’est aussi à condition de le remettre en perspective.

Tu évoques aussi le « dépôt de bilan », et on pourra faire le lien avec le long métrage suivant du couple Nogaret-Depardon, Journal de France (2012), constitué aussi de plans fixes et combinant le bilan d’une époque et le récit autobiographique.

Est-ce qu’Emmanuelle Bercot ne sait pas souvenu de ces vieux attablés aux doigts mal foutus quand elle a filmé Deneuve en compagnie d’un local en train de lentement, très lentement rouler sa cigarette, dans Elle s’en va (2013) ? De même, pour faire un autre lien, Petit paysan de Hubert Charuel (2017) qui montrait un jeune agriculteur dynamique n’autorisait guère non plus d’optimisme pour ce secteur-là, c’est-à-dire dans un espace géographique, la Haute-Marne, où l’agriculture est en lien direct avec l’industrie.

Il est clair que le point de vue de Depardon est fort éloigné de l’agriculture connectée promise dans les divers plans de structuration de l’activité. Tout comme il l’est de l’emballage fleur bleue de la fameuse émission diffusée sur la 6. Je suis assez d’accord pour ajouter Journal de France comme une page supplémentaire, une sorte de postface qui tente d’embrasser l’ensemble d’une France qui disparaît. Je n’ai pas encore vu le film de Bercot mais j’ai effectivement vu l’extrait de cette scène incroyable qui semble en effet tout droit venir des ces profils paysans. Il y a aussi des « petits paysans » dans le film de Depardon, et j’imagine que Charuel les avait dans un coin de son esprit en tournant son film. A cette « vie moderne » et toute l’ironie que charrie sa traduction en images, comment ne pas penser aussi à ce programme opportuniste intitulé « la vie simple » qui montrait l’insignifiante Paris Hilton mettant les mains dans la bouse de vache.

J’avais adoré cette trilogie à l’époque, et j’ai eu deux fois l’occasion d’en parler avec les quasi voisins cévenols des protagonistes. Avec quelle violence ces films – et moi – étaient reçus! On leur reprochait justement cette vision passéiste et misérabiliste qui, pour valable quelle soit, est surtout celle d’un auteur qui a clairement choisi son axe et n’en dévie pas. On était choqué d’un regard que l’on considérait comme intrusif et partial, ne s’intéressant jamais aux optimistes entreprises de réhabilitation du territoire: car il faut bien reconnaître que la réalité du terrain, heureusement, n’est pas toujours aussi déprimante que ce que montre Depardon. D’un autre côté, il était difficile de faire comprendre qu’un film documentaire n’a pas nécessairement vocation à la subjectivité… Intéressantes questions que ce chouette article me remet à l’esprit.

Après un doute, je me relis et oui, j’ai fais un beau lapsus: je voulais bien entendu écrire que le documentaire n’a pas nécessairement vocation à l’objectivité.

En effet, la réception a pu être particulièrement violente dans le monde paysan. Ceci dit, c’est tout de même un cultivateur de mes amis qui m’a mis le coffret dans les mains, en me disant tout le bien qu’il en pensait.

Je crois qu’il faut le prendre, comme je l’évoque dans le texte, un peu comme un western crépusculaire, une sorte de mythologie qui s’efface.

Oui, tout à fait: c’est justement cet aspect mythologique qui échappait totalement à mes interlocuteurs – ou bien qu’ils refusaient tout simplement, peut-être parce qu’il se sentaient à la fois trop proches et trop loin de cette image…

J’ai vu La Vie moderne qui m’avait beaucoup plus – je me souviens de cette caméra qui entre puis ressort par la route d’un territoire condamné à disparaitre ; j’y voyais une oeuvre de témoin – mais pas les deux premiers films de cette trilogie de profils paysans. Bel article.

Merci Strum. Il n’est pas trop tard, même à rebours, pour découvrir ces deux premiers volets.