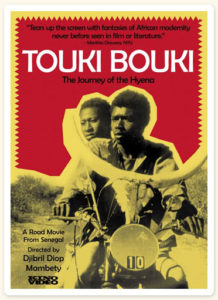

Djibril Diop-Mambety, 1973 (Sénégal)

Touki-Bouki est l’un de ces films, comme Deep end (Skolimowski, 1970), The swimmer (Perry, 1968)… qui sont d’autant plus choyés par leurs admirateurs que ces derniers savent faire partie d’une minorité d’adeptes. Film psychédélique, mais surtout film à la syntaxe déroutante, entrechoquant les images et les sons dans un ordre qui est tout sauf classique, Touki Bouki est l’œuvre d’un poète d’avant-garde plus que d’un réalisateur, comme si Joyce ou Cortazar avait mis son œil derrière la caméra.

Cela commence presque comme un documentaire, nous montrant un berger menant des zébus à l’abattoir. Les majestueux animaux voient leur robe blanche bientôt souillée de leur propre sang, qui jaillit, criard, à l’écran. Le motif des cornes, celui de l’exécution rituelle, seront l’une des métaphores obsédantes de Touki Bouki. La narration ne s’installe qu’une dizaine de minutes après le début du film, lorsque deux personnages parmi beaucoup d’autres concentrent notre attention : le berger Mory et l’étudiante Anta ont des rêves romantiques et naïfs de grandeur, d’exil à Paris, qui les mèneront à commettre divers larcins. Dans une atmosphère de délire, de cauchemar solaire contemporain d’Aguirre, la colère de Dieu (Herzog, 1972), et qui préfigure Massacre à la tronçonneuse (Hooper, 1974) ou Apocalypse now (Coppola, 1979), les deux picaros iront de fuites en combines, chevauchant leur moto coiffée de cornes de zébu, dans des tripots à ciel ouvert, puis chez un riche homosexuel très cliché, poursuivre leur quête d’argent et d’avenir ; le pays est en proie à la frénésie, à l’avidité, tout cela dans un décor aux couleurs violentes, sous des cris déformés de rapaces accompagnant la musique de Josephine Baker (« Paris, Paris, Paris, c’est sur la terre un coin de paradis », qui résonne cyniquement plusieurs fois) ; nous sommes sous les soleils des indépendances*. Et lorsque les deux picaros auront déchargé l’homosexuel de sa décapotable peinte aux couleurs du drapeau américain, d’une liasse de billets et de vêtements occidentaux tapageurs, ils défileront pleins de morgue, dans un long extrait carnavalesque, devant la foule de Dakar qu’ils salueront, devant les habitants de leur bidonville qui leur crachaient presque dessus un peu plus tôt et qui seront prêts à tous les abaissements pour ramasser l’un de leurs billets. Ce trajet fou et rêveur les conduira finalement sur le paquebot dont ils avaient tant rêvé, au milieu d’horribles Occidentaux (tous ne sont là que pour thésauriser et préparer leur retour opulent en France ; on entend l’un d’eux dire des Sénégalais qu’ils « sont de grands enfants »…).

Mais alors qu’Anta est déjà sur le bateau, Mory fait soudain demi-tour, mal à l’aise ; il part à la recherche de sa moto, qui lui a été volée par un incongru Blanc sauvage, crépu et habillé en peau de bête. La caméra titube sous les immeubles de Dakar, comme ivre ou mourante ; la mise au point n’est plus faite sur le héros qui court comme un fantôme vague ; et cette fin si dense se déroule dans une cacophonie mêlant Josephine Baker, du free jazz et les cris des zébus expirant. Le personnage du Blanc sauvage sera finalement retrouvé, blessé dans un accident de circulation ; la moto est une épave ; les cornes de zébus qui apportaient de la sauvagerie à la modernité de la machine sont brisées et Mory les ramasse ; le voleur de moto disparu dans une ambulance semblait le double symétrique du héros, Blanc grimé en Africain de comic book, égaré dans une Afrique qui n’a pas correspondu à ses fantasmes naïfs, tandis que Mory, grimé en Blanc de vignette, ne sauve sa peau que de justesse en demeurant sur sa terre et en cessant de se laisser conduire par ses rêves puérils sur l’Occident. Les dernières minutes du film sont tristes et majestueuses, brassant encore, sur une musique plus calme, mélancolique, tous les plans que le film n’a cessé d’associer, d’opposer, plus quelques autres (le paquebot d’Anta qui s’éloigne, un boutre sur la mer avec deux pêcheurs).

Ce qui provoque l’admiration face à ce film, c’est moins le propos, sans grande surprise (les fantasmes des Noirs sur les Blancs et vice-versa…), que ce sentiment de trouver chez Djibril Diop Mambéty la même liberté que celle d’un écrivain qui dans la solitude de sa création peut laisser libre cours à sa pente, à ses obsessions ; rarement un film n’aura paru si instinctif, si proche d’une recomposition onirique du réel. Et comme dans un rêve, Touki Bouki fait sens en brisant le réel pour remonter ses fragments différemment, répétant encore et encore des visions obsédantes, les décalant par une bande-son incongrue. Son film est un modèle d’adéquation entre ce qui nous est montré à l’écran et le regard si singulier du créateur de ces images sur son monde. Mory est cette hyène roublarde qui finit par ne pas voyager, mais Djibril Diop Mambéty l’est tout autant et il nous convie à un voyage dont on sort comme d’une mauvaise fièvre.

On peut découvrir Touki Bouki dans le coffret de la World cinema foundation (vol.1 ; sous l’égide de Martin Scorsese, devenu un monsieur Cinéma quelque peu envahissant) ; le coffret ne contient d’ailleurs que de très bons films. En bonus, le frère de Djibril Diop Mambéty, Wasis, musicien qui avait participé au tournage de Touki Bouki, se souvient de ce dernier et exprime son admiration pour le réalisateur disparu ; il est interrogé par sa fille, l’actrice et réalisatrice Mati Diop.

* Du nom du roman de l’Ivoirien Ahmadou Kourouma (1968), dont l’ambiance mêlant « tribalité », fascination pour l’Occident et corruption n’est pas sans rapport avec Touki Bouki.