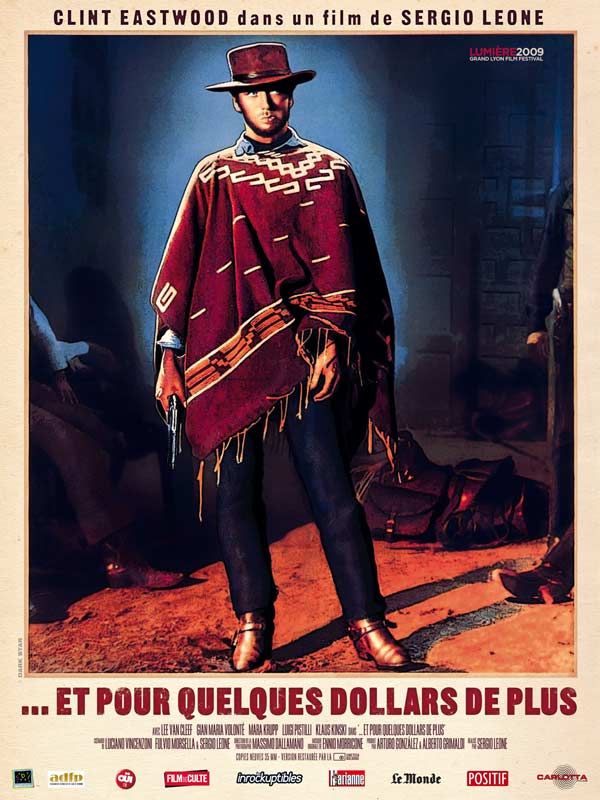

Sergio Leone, 1965 (Italie, Allemagne, Espagne)

Mortimer, le chasseur de primes, est dans le cercle de pierres. L’Indien, le criminel pourchassé, se rapproche et entre à son tour dans l’arène. Le duel inscrit dans ce cercle de vengeance et de mort confine à la perfection d’un style et d’un genre. L’Indien a dicté les règles du jeu (tirer à la fin de la petite mélodie jouée par la montre musicale) et, contrairement à Mortimer, est prêt à dégainer. Le champ-contrechamp qui assure le passage des plans moyens aux fameux très gros plans ainsi que la musique (la trompette mexicaine qui annonce la mort) accentuent progressivement l’état de tension. La mélodie ralentie jusqu’à s’arrêter… Et reprend jouée par une autre montre qu’un panoramique présente dans la main du chasseur de primes sans nom. Ce dernier entre dans le cercle, rétablit l’équilibre entre les adversaires en donnant son arme et son ceinturon à Mortimer, puis s’écarte. Le duel reprend. De nouveau le champ-contrechamp jusqu’aux très gros plans. Une différence cette fois, la goutte de sueur qui perle sur le front de l’Indien moins en confiance à présent… La scène est superbe d’autant plus qu’elle marque l’accomplissement du récit. Sergio Leone la rendra magistrale en la reprenant et en l’amplifiant dans Le bon, la brute et le truand (1966). Tout est là : le mythe créé par ses illustres prédécesseurs (Ford, Hawks, Mann, Walsh) et une rhétorique cinématographique nouvelle qui est aujourd’hui immédiatement identifiable.

Sergio Leone disait du western avant que John Ford ne le ressuscite en 1939 avec La chevauchée fantastique« qu’il risquait de pourrir dans l’asepsie confortable des studios californiens, désinfectés comme des chambres d’hôpital ». Le western était dans un état semblable dans les années 1960, avant que Leone lui-même ne réinvente le genre, sans pour autant en avoir l’intention*. Un an après le succès de Pour une poignée de dollars, le cinéaste à la tête de la même équipe signe la suite pour des motifs qui s’accordent avec le titre de l’opus. La compagnie de production de Kurosawa s’était plainte de Leone qui pour son premier western s’était contenté de plagier Le garde du corps (Yojimbo, 1961)**. Elle récupéra une part importante des bénéfices générés par le film de l’Italien…

Et pour quelques dollars de plus introduit également le souvenir traumatisant comme élément principal de l’intrigue. L’Indien (Gian Maria Volonte) tire sur un homme et viole sa femme qui elle-même préfère se suicider alors que le tueur est encore sur elle. Dans l’esprit de l’assassin, ces images sont associées à la mélodie de la montre musicale et viennent le hanter. Malgré ses allures de justicier peu scrupuleux et contrairement à son concurrent (Clint Eastwood qui ne court que pour l’argent), Mortimer (Lee Van Cleef) est un personnage moral. La femme était sa sœur, il veut la venger. Nous pouvons alors supposer qu’il lisait dans la Bible (le tout premier plan du film) un passage concernant la loi du Talion. En 1973, pour son premier western en tant que réalisateur, Clint Eastwood se fait l’élève de Leone : un héros sans nom, un souvenir traumatisant et la vengeance qui en découle (L’homme des hautes plaines). L’ambiance y est toutefois moins légère. Il se dispense en effet des moments comiques que Leone prévoit durant tout son film : la dispute entre les deux chasseurs de primes qui commencent leur duel comme des enfants en s’écrasant mutuellement les bottes (l’un filmé au travers des jambes de l’autre ou bien bottes et visages en gros plans), le vieux prophète qu’Eastwood questionne dans une bicoque s’effondrant au passage du train ou la scène qui, sous forme de gag, conclut le film. Ces plaisanteries font aussi partie du style Leone.

D’abord envisagé comme une simple suite à succès, tourné en Espagne du côté d’Almería (la Sierra de Los Filabres sert de décor), avec des acteurs américains (seulement Van Cleef et Eastwood), allemands (Klaus Kinski dans le rôle d’une des sales gueules) et italiens (très mal doublés en version originale), Et pour quelques dollars de plus demeure comme un film fondateur. Et la musique de Morricone (sifflement, guimbarde et stratocaster) que l’on fredonne encore longtemps après le film.

* Même le dernier Hawks en 1970 manquait d’éclat (Rio Lobo). Peut-être le lent crépuscule du western hollywoodien avait-il commencé à tomber avec L’homme qui tua Liberty Valance de Ford en 1961, bien avant le sombre renouveau esquissé en 1973 avec les réalisations de Peckinpah et d’Eastwood (Pat Garret et Billy le Kid, L’homme des hautes plaines).

** Voir l’hommage rendu à Leone et à son œuvre peu après sa mort dans les Cahiers du cinéma : Bill Krohn, « La planète Leone » et « Deux textes de Sergio Leone « John Ford « et « Il était une fois… » », n° 422, juillet-août 1989, p. 8-19.

Notes publiées sur Kinok en novembre 2009.