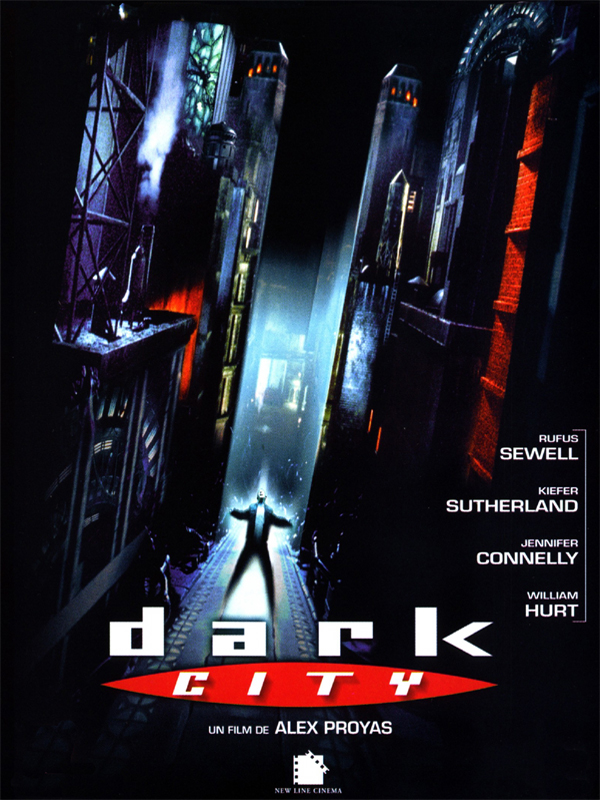

Alex Proyas, 1998 (Etats-Unis)

Sorti en 1998 dans l’indifférence la plus totale, Dark City est pourtant aujourd’hui devenu un film culte, essentiellement grâce à sa diffusion vidéo, un peu comme en avait bénéficié Blade runner dans le courant des années quatre-vingts grâce à la VHS. Autre similitude entre les deux œuvres, ce succès a posteriori permit à son réalisateur de sortir en 2008 une version director’s cut, le montage cinéma n’étant, aux dires de son réalisateur, pas complètement satisfaisant.

Alex Proyas avait pourtant bénéficié d’une grande latitude pour réaliser son long métrage et les studios (New Line) intervinrent peu dans le processus de création du film, mais à la suite de projections tests peu convaincantes et d’allers retours incessants entre la commission de classification américaine et l’équipe du film, la version cinéma de Dark City fut remaniée jusqu’à faire perdre toute confiance à son réalisateur qui rajouta en sus une voix off dans le premier acte afin de simplifier la lisibilité d’un scénario, il est vrai, très complexe et travaillé. Précisons tout de même que contrairement à ce qui s’était produit pour Blade runner, Alex Proyas n’a pas été évincé du montage cinéma et procéda de son propre chef à ces ajustements, qu’il regretta après la sortie du film en 1998. Il n’est pas question ici de jouer au jeu des sept erreurs et de comparer plan par plan la version cinéma et la version director’s cut, l’exercice serait sans doute pertinent en école de cinéma, mais je me contenterai de vous renvoyer à la version bluray de la director’s cut, qui contient une option permettant d’afficher des commentaires détaillant les différences entre les deux versions du film ainsi que certains symboles importants. On peut néanmoins souligner que dans cet ultime montage, la voix off a été supprimée (tiens, on a déjà vu ça quelque part) et le premier acte a été profondément remanié afin de se montrer moins didactique et plus énigmatique. Le film gagne ainsi en mystère et en force d’évocation, projetant le spectateur bien loin de sa zone de confort. Deux ou trois scènes de dialogues supplémentaires ont été également ajoutées afin de donner plus de substance au personnage d’Anna, choix extrêmement judicieux de la part de Proyas, le personnage interprété par Jennifer Connelly (sublime dans ce rôle) étant quelque peu sous-exploité dans la version cinéma. Faut-il souligner qu’en plus d’être un film de science-fiction à l’ambiance très noire, Dark City est aussi une très belle histoire d’amour, qui dans ce montage se montre bien plus forte et poignante. C’est d’ailleurs ce contraste qui participe à la grande réussite du film, qui sans cette dimension émotionnelle aurait pu se montrer trop cérébral. La director’s cut rééquilibre donc les forces en conférant davantage de substance aux personnages secondaires (comme Anna ou Bumstead), se donnant plus de temps et proposant une version au rythme plus posé.

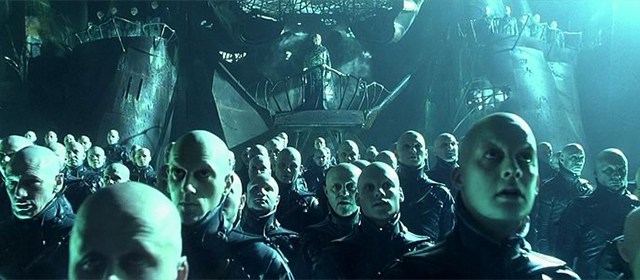

Oui bon d’accord, mais pour ceux qui n’auraient jamais vu cet excellent film, de quoi ça cause Dark City ? Dès la première scène, le film plonge le spectateur dans une ambiance sombre et oppressante digne des plus grands films noirs des années quarante. Un personnage nu (Rufus Sewell), inconscient, est étendu dans la baignoire à pieds d’une chambre d’hôtel sordide aux tonalités vert-marron, sur son front perlent quelques gouttes d’un sang rouge vif. L’homme se réveille en sursaut, décontenancé, perdu… et pour cause, il est totalement amnésique. A peine a-t-il le temps d’enfiler quelques vêtements qu’un coup de fil retentit, un inconnu le prévient qu’il est pourchassé par des hommes puissants et qu’il doit tout faire pour leur échapper. Au moment de quitter la chambre, il aperçoit le corps d’une jeune femme étendu sur le sol, dans une position qui sans équivoque indique qu’elle est morte. Est-ce lui qui dans un accès de folie lui a donné la mort ? Est-il victime d’une mise en scène ou d’une machination ? Evidemment, il n’a guère le temps de relever des indices sur place, tout juste quitte-t-il l’hôtel qu’il aperçoit d’inquiétants personnages vêtus de longs manteaux noirs, coiffés de chapeaux, le teint hâve, les yeux enfoncés dans des orbites cernées de rouge… le moins que l’on puisse dire c’est qu’ils n’ont guère l’air commodes. Et comme s’il n’avait pas suffisamment à faire, la police le recherche également, persuadée qu’il est un tueur en série. D’autres personnages secondaires viendront se greffer à l’histoire, Anna, la femme de notre amnésique, l’inspecteur Bumstead et le Dr Shreber, personnage trouble de savant fou, larbin et serviteur malgré lui des hommes en noir.

Plongé dans une atmosphère sombre et suffocante durant près de deux heures, le spectateur est soumis à rude épreuve, il lui faudra être patient pour démêler l’intrigue de ce vrai faux polar et assembler les pièces d’un scénario à tiroirs relativement complexe. Pas étonnant que le public des projections tests n’ait pas réagi favorablement, alors que certains effets spéciaux n’étaient pas encore finalisés. Film précurseur de la vague “comics”, mêlant différentes ambiances (SF, film noir, fantastique façon J.P. Jeunet ), Dark City a surtout souffert d’avoir été trop en avance sur son temps et sans doute trop exigeant pour nombre de spectateurs habitués au cinéma calibré par Hollywood. Deux ans plus tard, Matrix, tourné dans les mêmes studios et utilisant des décors et des choix esthétiques communs, cartonnera littéralement au box office, alimentant d’ailleurs la polémique, car en dépit de la virtuosité du film des frères Wachowski, certaines similitudes intriguèrent les cinéphiles. Le débat n’est d’ailleurs pas tout à fait clos. Dans une interview accordée au magazine Première (n°483, mars 2018), Alex Proyas est d’ailleurs revenu sur cette polémique, avec les précautions oratoires que l’on imagine, rappelant la genèse des deux films, qui utilisèrent effectivement les mêmes décors, la même équipe des effets spéciaux, le même producteur, mais précisant avec une pointe de malice que si la date de sortie des deux films était assez proche, Dark City fut tourné bien avant Matrix, la production de Dark City datant en réalité de 1995-1996. Et Alex Proyas d’enfoncer le clou, indiquant également que les frères Wachowski bénéficièrent par l’intermédiaire d’Andrew Mason (producteur exécutif) d’une projection privée bien avant la sortie en salle du film et avant même que la production de Matrix ne commence. Aux spectateurs d’en tirer les conclusions qui s’imposent, mais il est vrai qu’esthétiquement la filiation des deux films parait évidente. De plus thématiquement, Dark City et Matrix partagent aussi des points communs, notamment tout le questionnement sur la notion de vérité et de réalité (la réalité est un mensonge, une illusion destinée à nous bercer pour mieux nous manipuler). Dark City, lui, revendique une autre filiation, celle de Blade runner évidemment, auquel le film d’Alex Proyas rend hommage dans une certaine mesure. Au-delà de l’ambiance urbaine sombre et déliquescente, presque exclusivement verticale (hommage également au Metropolis de Fritz Lang, 1927, la ville étant ici un personnage à part entière, remodelé à l’envi), Dark City s’interroge sur ce qui fait de nous des êtres humains et le rôle des souvenirs dans la construction de “l’âme humaine”. En un mot, sommes-nous autre chose que la somme de nos souvenirs ? Thème, qui traversait de part en part l’œuvre de Ridley Scott.

Vingt ans après sa sortie cinéma, Dark City est un film qui a étonnamment bien vieilli. Esthétiquement, bien que les effets spéciaux ne soient plus de première jeunesse, l’ensemble reste de haute tenue en raison de la photographie splendide du film, certes très sombre, presque monochrome, mais magnifiquement travaillée. Nombre de scènes rappellent l’univers graphique d’Edward Hopper, en particulier les tableaux urbains comme Nighthawks, mais le phare de Shell Beach est également un clin d’œil appuyé au travail du peintre américain. Doté d’un scénario complexe et passionnant, désormais monté comme son réalisateur l’avait initialement imaginé et servi par un casting et une interprétation sans faille, Dark City director’s cut fait figure de grand classique du cinéma de SF, mais reste une œuvre singulière, profondément fascinante et d’une grande richesse thématique. L’échec commercial de Dark City marqua également un fléchissement dans la carrière d’Alex Proyas et dans son épanouissement artistique. Après une adaptation assez commerciale des Robots d’Asimov (I, robot, 2004), le réalisateur revint à des projets plus personnels, mais hélas moins ambitieux.

Un dernier mot pour expliquer le choix de Dark City à l’occasion de cet anniversaire de la Kinopithèque, que je mets en fin d’article pour ceux qui voudraient éventuellement se préserver complètement de la fin du film. Donc si vous n’avez pas encore vu Dark City, sautez ce bref passage et revenez-y éventuellement plus tard. Je fais partie des spectateurs (assez rares semble-t-il) à avoir vu le film en salle à sa sortie en 1998. Je sortais de mes partiels de fin d’année et j’avais besoin de faire un break. Par une belle journée de printemps je suis donc allé m’enfermer dans une salle de cinéma. Durant deux heures je n’ai donc pas vu la lumière du soleil, comme les protagonistes du film. C’est honnêtement un long métrage assez éprouvant, oppressant et peu confortable pour le public. Lorsque le film se termine et que Rufus Sewell ouvre cette porte qui donne sur Shell Beach, le spectateur est, comme le personnage de John Murdoch, inondé de lumière, il cligne des yeux et fait laborieusement la mise au point sur ce paysage éblouissant de bord de mer ; au bout de la jetée il aperçoit la silhouette diaphane de Jennifer Connelly, radieuse, magnifiquement belle… et il éprouve une émotion indescriptible. En sortant de la salle de cinéma j’ai reçu la lumière du soleil de la même façon (mais je n’ai pas croisé Jennifer Connelly) et j’en ai gardé un souvenir impérissable. Ce fut l’une de mes plus belles expériences de cinéma, et j’avais envie de la partager avec vous.

Emmanuel Lorrenzi (Blogger in fabula)

Nous ne l’avons peut-être pas vu ensemble en effet, mais j’ai souvenir de l’Utopia au printemps 1998… Je ne peux être tout à fait précis, mais je l’ai vu après la reprise du Septième sceau et avant la fête du cinéma inaugurée avec Wishmaster… Enfin bref, c’était il y a vingt ans…

Jolie conclusion

Ton article me remet en tête un lien fait il y a quelques années. Les années 1930 ou 1940, le film noir, les murs qui suintent et partout cette humidité, hôtels ou appartements en labyrinthe… Comme Dark City, le film qui me vient à l’esprit expose les arcanes d’un cerveau qui dessine longtemps des cercles sur lui-même avant d’apercevoir un point de fuite et d’en profiter. Une fille, le soleil et la mer.

Deux images qui sont des appels aux rêves. Deux images un peu vieillies, un peu fausses mais auxquelles se raccrocher quand tout s’effondre.

A travers Barton Fink (1991) les Coen posent des questions qui si elles ne sont pas tout à fait les mêmes que celles de Proyas me semblent très proches. Eux se demandent ce qu’est un auteur. Entre fantastique et SF, Proyas se demande ce qui définit l’être humain. Dans les deux cas, en plein cauchemar, la question de la réalité est posée. La question du démiurge aussi. Et quitte à tout se permettre, le soleil, la mer et la fille, c’est pas si mal.

Merci Bredele !

Sinon, désolé Benjamin, à ma grande honte je n’ai jamais vu Barton Fink, mais je te fais confiance pour la pertinence de la comparaison.

Sorti en 1998 dans l’indifférence la plus totale ? Pas de la mienne, en tout cas 😉

Tellement enthousiaste que j’ai même acheté le DVD plusieurs années plus tard. Et j’avais été très étonnée de constater qu’il tenait toujours aussi bien la route. Je ne savais pas du tout qu’il avait bénéficié d’une version director’s cut en 2008. Je crois que je vais me laisser tenter, si je le trouve encore. Merci donc pour ce billet 🙂

Aucun souci, la version Director’s cut est très facile à dénicher à prix plancher et le film gagne beaucoup à être vu dans cette nouvelle version.

Je ne l’ai jamais vu malgré sa réputation grandissante. Il faudrait que je répare cet impair ! Bon choix donc.

Voilà qui est fait, je l’ai revu dans sa version Director’s cut. Je suis bien incapable d’établir une comparaison avec la version précédente, vue il y a trop d’années pour en avoir un souvenir précis. Tu cites Edward Hopper ou Metropolis comme référence, je voulais juste ajouter un très bel hommage aussi à Nosferatu de Murnau (1922), tant ces hommes en noir y font immanquablement penser : des créatures qui ne supportent pas la lumière et qui vampirisent les souvenirs de leurs victimes. Une sorte de Nosferatu à la sauce Cénobite à la Hellraiser, en quelque sorte 😉

La director’s cut comporte environ 15 mn de métrage supplémentaire. Outre la voix off supprimée, l’acte I est profondément remanié au niveau du montage et Proyas a réintégré des scènes avec Jennifer Connelly (chez le Dr Shreber ou bien encore des scènes de conversation en apparence anodines avec Bumstead). Voilà pour l’essentiel, le montage est également un peu plus lent. Moi je trouve que le film gagne encore en profondeur et Jennifer Connelly a enfin un rôle consistant, ce qui donne plus d’intensité à l’histoire d’amour. Mais ça ne change pas radicalement le sens du film effectivement.

Sinon oui, très bonne remarque concernant l’hommage à Nosferatu, j’abonde en ton sens.

Je tiens par ailleurs à souligner les excellents choix de Benjamin concernant les captures d’écran du film, on se rend compte à quel point la photo est soignée (lumière hyper travaillée, cadrages parfaits, compositions impecs), il y a des plans de fou dans Dark City.

Puisqu’on tisse des liens entre les œuvres… Ce n’est pas une histoire de Grands Anciens, ni de divinités hideuses (quoique), c’est d’abord une ambiance… A vrai dire, c’est plutôt… « indicible ». Dans Dark City, l’eau, l’humidité, la nuit, des êtres qui ne se remarquent pas, une paranoïa grandissante et des cercles dessinés à n’en plus finir sur les murs d’une cellule, la folie galopante même, autant d’éléments qui me ramènent à l’univers de Locevraft et à la représentation que je me suis construite de son oeuvre. Peut-être cela n’est-il pas venu à l’esprit de Proyas mais il y a une certaine affinité, non ? Probablement est-ce aussi la représentation commune d’une époque, les années 1930, l’héritage expressionniste et le film noir, en un temps où fut écrit par exemple Dans l’abîme du temps.

Pour moi Lovecraft, c’est avant tout, la peur de l’impalpable. On ne voit rien, mais on sait et les autres n’y comprennent rien. On nous croit fou et comme tous les fous, nous ne le sommes pas!

J’arrive sur le tard dans la cité obscure d’Alex Proyas. J’avais vu le film en salle moi-aussi (un des rares visiblement) et il m’a immédiatement fait penser au trompe-l’œil des Murailles de Samaris signé du tandem belge Schuiten et Peeters. Pas revu depuis, mais l’article passionnant me donne une furieuse envie de découvrir cette version remaniée.

Super l’article ! Tu parles de l’influence des comics, moi j’y ai plutôt vu l’influence de la BD franco-belge, notamment Les Citées Obscures (soit… Dark Cities dans la langue de Shakespeare !) de Schuiten et Peeters. Une saga centrée sur la verticalité de ces gigantesques fourmilières humaines. On pourrait également évoquer l’influence du manga, notamment Akira d’Otomo, pour le final.