Apichatpong Weerasethakul, 2015 (Thaïlande, Royaume-Uni, France, Allemagne, Malaisie, Corée du Sud, Mexique, Norvège, États-Unis)

Et si L’oncle Boonmee, celui qui se souvient de ses vies antérieures était dans cette chambre d’hôpital ? Se peut-il qu’il soit parmi ces soldats allongés condamnés à servir les rois de jadis dans les batailles qu’inlassablement ces souverains orgueilleux se livrent dans l’autre monde ? Et nous-mêmes, doucement bercés, lentement mystifiés par des halos de rêves diffus, où se trouve notre place ?

L’oxymore 1 du titre est une définition de la mémoire. Ce qu’il garde à l’esprit, ses souvenirs, la magnificence de ses fantômes, Apichatpong Weerasethakul les projette à l’écran. Thèmes, personnages et décors émergent de sa mémoire. L’hôpital de campagne aux abords de la jungle : ses parents étaient médecins et même si sa famille habitait à Khon Kaen, la plus grande ville de l’Isan, la forêt tropicale, ou ce qu’il en reste dans cette région agricole, n’est jamais loin. Les soldats endormis : le souvenir d’une information qui en 2012 signalait que des soldats avaient été atteints d’une mystérieuse maladie et avaient été mis en quarantaine pour cela 2. Weerasethakul joint à ses propres souvenirs ceux de son actrice, Jenjira Pongpas (que l’on a vue à plusieurs occasions dans ses films depuis Blissfully yours en 2002). C’est elle qui le ramène dans le nord-est de la Thaïlande où elle a aussi vécu. Jenjira Pongpas a passé une partie de sa vie à Nong Khai sur les rives du Mékong où le fleuve trace la frontière avec le Laos. En fait, la concernant, on ne sait pas ce qui relève vraiment de la fiction. Dans le film, l’actrice, dont le nom complet est Jenjira Pongpas Widner et à qui son personnage emprunte au moins le prénom, parle par exemple de son mari ancien soldat américain, Richard Widner, et bien qu’il soit interprété par un certain Richard Abramson, on serait tout de même tenté de croire, à cause du nom, que son mari dans la vie est bien un militaire américain à la retraite. De même, l’hôpital qu’imagine Weerasethakul intègre d’autres éléments rapportés par Jenjira : ceux d’un rêve notamment où la femme claudicante se rendait dans un hôpital devenu école abandonnée 3. Au cours d’une autre conversation, Jenjira raconte aussi qu’elle a connu les fuites de populations laotiennes franchissant le Mekong durant les bombardements au Laos. On ne sait pas s’il s’agit d’une évocation du conflit frontalier avec le Laos ou s’il faut remonter plus loin et penser aux bombardements américains qui avaient touché ces territoires durant la Guerre du Vietnam, néanmoins ce sont des répliques à ajouter à tout ce qui relève dans le film d’un ensemble politique épars et plus généralement d’une mémoire rapportée de l’histoire de la Thaïlande.

Le cimetière de splendeur désignerait alors la Thaïlande. La poésie de l’expression ne dénaturerait par les ruines d’Ayutthaya, les temples de Sukhothai ou les dernières traces laissées dans la pierre par les dieux indiens de l’empire khmer. Toutefois, rien d’aussi impressionnant ni d’aussi touristique dans le film, seulement sous les frondaisons la traversée d’un palais, antique mais invisible, par Jenjira et la jeune extra-lucide 4 rencontrée à l’hôpital. Un cimetière, un palais, une école et un hôpital, les lieux comme les mémoires sont disposés en strates et parfois se confondent. L’hôpital soigne des soldats et non les populations civiles qui pourraient pourtant avoir tout autant besoin d’aide (la jambe de Jenjira est atrophiée au point qu’elle nous semble absorber tout le mal d’une population malmenée par la junte depuis 2014 et un vingtième coup d’État orchestré depuis la fin de la monarchie absolue 5). De l’école, il ne reste que des reliques dans les ténèbres, un mobilier renversé, un tableau noir, l’affiche froissée d’un slogan liberticide (« Parmi les humains, les plus intelligents sont ceux qui sont disciplinés »). Les enfants portent cependant toujours l’uniforme et le sac sur le dos quand sous l’œil féroce du roi tyrannosaure ils courent se ranger. Le pouvoir politique qui réside dans le même espace ou non loin, le palais invisible, draine toute l’énergie des soldats endormis jusqu’à probablement les laisser pour morts dans ce lieu qui fut également autrefois cimetière.

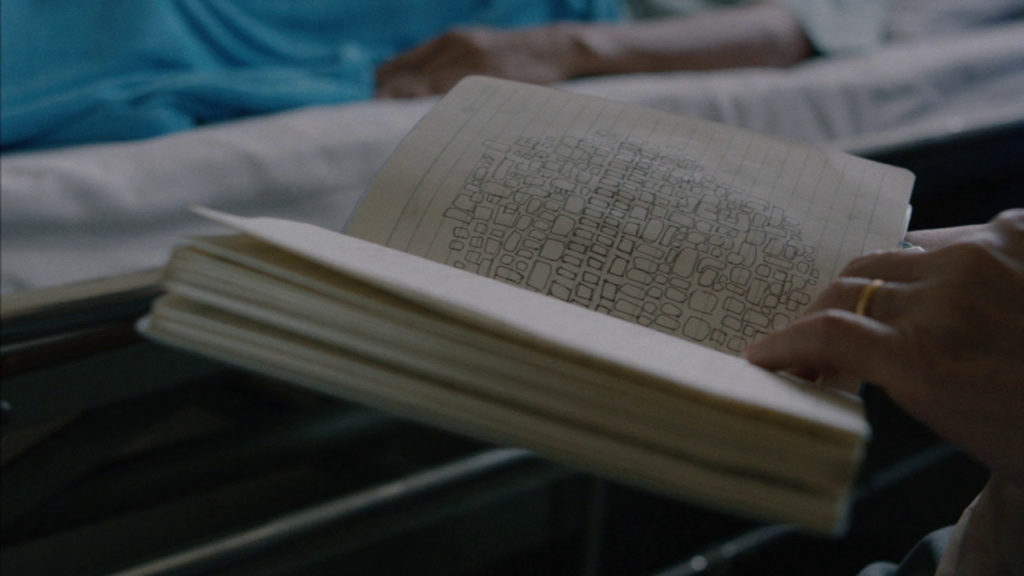

Heureusement que ces femmes, mères, épouses ou simples bénévoles comme Jenjira prennent soin d’eux. Elles les massent, les lavent et leur tiennent compagnie quand ils viennent à se réveiller, rarement et peu de temps, peut-être deux ou trois heures par jour pour les moins souffrants. Une thérapie expérimentale par la diffusion de faisceaux de lumière colorée vise même à apporter aux curieux patients un apaisement nouveau. Au cinéma aussi, on s’abandonne et ce que l’on voit sur l’écran nous hébète : lorsque Jenjira et Itt le soldat (Banlop Lomnoi) sont assis devant un film de genre, monstres, amour et arts martiaux les laissent sans réaction. Les images projetées ont entretenu leur état léthargique, un peu à la manière de ces salons collectifs qui en Chine diffusent sur grand écran de quoi rendre amorphe une clientèle confortablement couchée dans ses fauteuils (Jia Zhang-Ke, A touch of sin, 2013) 6. Ainsi, d’une part, l’état apathique dans lequel se trouve à l’hôpital cette phalange du songe et, d’autre part, l’enchevêtrement d’espaces que Jenjira nous donne l’impression de chercher à comprendre à partir des plans compliqués tracés sur le cahier du soldat bordé 7, laissent presque croire à la découverte d’un séjour vertueux, un nirvana en puissance. Cependant, dans les sous-bois un panneau, avec d’autres qui invitent à la docilité, nous avertit : « Qui court après le paradis finira en enfer ».

Ces soldats engourdis sont-ils sur le point d’être ensevelis entre les strates de sédiments qui se superposent ? La propagande d’État est-elle à ce point efficace pour nous laisser de la sorte tous indifférents ? Au cours de sa subtile hypnose, Weerasethakul tente pourtant de nous bousculer par des images incongrues, déplacées, discordantes : un homme défèque dans les fourrés, un amibe traverse le ciel, un soldat au repos mais en pleine érection excite les femmes à son chevet, et peut-être surtout une langue passée doucement sur les cicatrices creusées d’une jambe meurtrie… Autant d’images libres, amusantes, triviales, inconfortables, bref licencieuses, pour sortir d’une torpeur dangereuse, celle au bout de laquelle il ne serait plus possible de voir quoi que ce soit, même le voile levé, même la surface précautionneusement creusée ou toutes les strates à la pelleteuse retournées, une torpeur qui nous laisserait les yeux grands ouverts, abasourdis devant l’horreur mais incapables d’agir.

1 Wikipedia nous apprend que son premier film que nous ne connaissons pas encore, Mysterious object at noon (2000), et qui mêle documentaire et narration improvisée, reprend à sa manière le jeu surréaliste du cadavre exquis.

2 Selon ce que rapporte le réalisateur dans ses entretiens, ainsi dans les Cahiers du cinéma, septembre 2015, n° 714.

3 Kong Rithdee, « Le visage de Jenjira », dans les Cahiers du cinéma, mai 2015, n°711.

4 Un médium, ce que l’on pourrait dire du cinéma.

5 Dans le dossier de presse du film, repris sous forme de livret pour l’édition dvd, le réalisateur précise : « Nous avons connu des cycles interminables de coups d’État depuis 1932 année où nous sommes passés de la monarchie absolue à la monarchie constitutionnelle. Nous alternons des cycles de rêves et de coups d’État. Au fil des années, la propagande a changé de forme. Des gens ont été jetés en prison. Le cinéma est mon mode de communication de prédilection. Je ne tiens pas à m’exprimer au moyen d’images de sang et de fusils. Je partage mes pensées en utilisant l’humour comme vecteur, même si la peur et la tristesse sont les véritables forces motrices de ce film ».

6 A en juger par le compte rendu des Cahiers du cinéma qui mentionne que les protagonistes se lèvent dans la salle de cinéma (ce que font habituellement les spectateurs en Thaïlande pendant qu’est diffusé à chaque fin de séance l’hymne royal), il semble que la version distribuée par Pyramide vidéo en dvd (où tout le monde reste assis au cinéma) soit différente de celle projetée à Cannes.

7 A propos de ces espaces, on peut noter que tous, chambre d’hôpital aux rideaux flottants, kiosque, cantine en extérieur, palais de sous-bois, et encore terrasse ou balcon, sont des espaces ouverts. On y circule d’un lieu à l’autre comme d’une mémoire à une autre et aucun de ces espaces n’est réellement cloisonné. Et si en nouveau Dédale cinéphile il venait à dessiner un labyrinthe (puisqu’il est question de mémoire et que Weerasathakul est diplômé d’architecture à l’université de Khon Kaen), certainement nous faudrait-il le rapprocher, en raison de ces ouvertures, de ces passages et de ces percées, davantage d’un Resnais (L’année dernière à Marienbad, 1961) que d’un Nolan (Interstellar, 2014) ou d’un Kubrick (Shining, 1980).

Bien bel article qui vient s’ajouter à mon envie de voir le film. Le rapprochement avec Resnais me semble tout à fait pertinent puisqu’il est aussi un cinéaste de la mémoire, mais dont l’expression se veut résolument poétique.