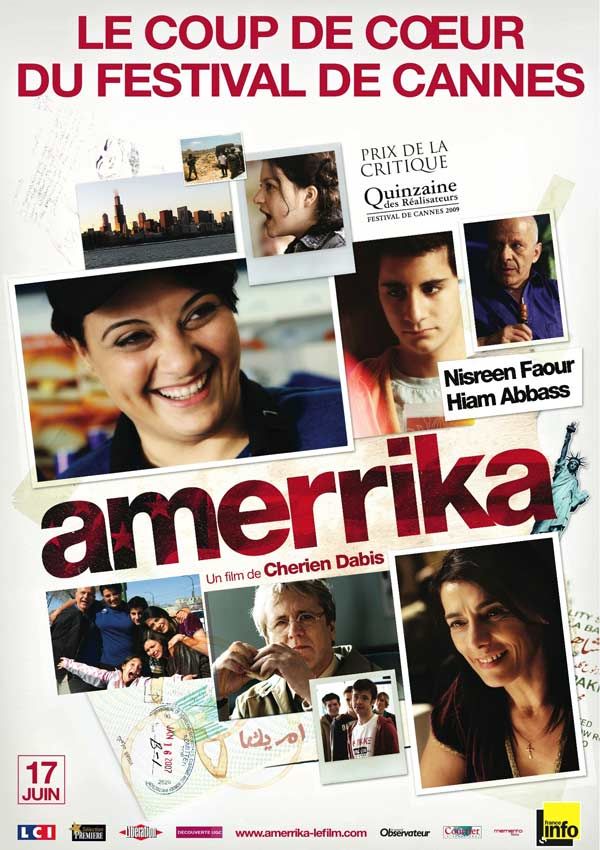

Cherien Dabis, 2009 (États-Unis, Canada, Koweït)

Fille d’immigrés palestino-jordaniens, Cherien Dabis a passé son enfance dans l’Ohio et retournait souvent en Jordanie. Pour son premier long métrage, elle puise dans son vécu et traite de la diaspora palestinienne à travers l’exemple d’une famille qui aurait pu être la sienne.

POUSSES DEHORS

La réalisatrice filme la route que suivent chaque jour en voiture Mouna et Fadi (Nisreen Faour et Melkar Muallem) pour se rendre au travail ou au lycée et rentrer chez eux à Bethléem. La caméra longe les hauts murs de séparation érigés par Israël sur les territoires occupés, devenus les supports d’une revendication déjà ancienne : le drapeau palestinien maladroitement peint, les traces écrites d’une résistante arabe (« Notre utopie fera tomber beaucoup de mur [sic] ») ou des phrases faisant le parallèle avec une autre démarcation (« Ich bin ein Berliner »). Le passage des barrages israélo-palestiniens est source de tensions (fouilles et altercations ; tensions alourdies par la rigidité bureaucratique, « Il me faut le numéro de votre maison, insiste un soldat. – Pourquoi vous voulez passer nous voir ?, lance Fadi », le moment et l’interlocuteur sont mal choisis pour faire de l’humour). En ces endroits, les paysages ont la couleur jaune du sable soufflé par le vent et le gris d’un urbanisme peu concerté. Dans ces mêmes zones où flottent le drapeau israélien et le cerf-volant d’un enfant, les soldats, les petits vendeurs et les nettoyeurs de pare-brise travaillent. Israël gagne du terrain sur le sol palestinien et Cherien Dabis souhaite en montrer les conséquences. Implantation de colonies, barrages et zones de séparations sont autant de pressions faites par le gouvernement israélien sur les populations cisjodaniennes qui, encore nombreuses, vivent sur un territoire de plus en plus exiguë. L’exil devient la solution pour beaucoup et lorsque, dans Amerrika, l’opportunité d’être accueillis aux Etats-Unis est donnée à Mouna et à son fils, ils n’hésitent pas longtemps.

Les contrastes socio-culturels et politiques sont forts entre les deux Etats. Le film oppose donc d’abord visuellement la partie tournée en Cisjordanie et celle tournée dans le Midwest américain (comme dans Traffic de Soderbergh par exemple, en 2000, qui distinguait de cette manière les Etats-Unis du Mexique). La Cisjordanie est baignée dans une lumière crue. Les ciels y sont d’un jaune pâle et aveuglant. Aux Etats-Unis, la photographie offre des bleus saturés (vestes et sweat-shirt, le bleu est surtout la couleur dominante à l’aéroport, au commissariat, au fastfood) et des blancs cassés (vêtements, résidence familiale…).

IMMIGRANT

Aux Etats-Unis, lorsqu’un agent de l’aéroport demande à Mouna son pays d’origine, elle lui répond qu’elle n’en a pas. Puis elle précise qu’elle et son fils viennent de Palestine. A cela, l’agent enchaîne et demande « Occupation ? » afin de connaître son métier ; elle répond que « oui, la Palestine est occupée depuis 40 ans ». La candeur de Mouna prête à sourire et la réalisatrice s’appuie sur elle pour ponctuer sa chronique politico-sociale de petits moments de comédie.

A peine les valises défaites, Mouna se fait embaucher dans un fastfood mais prétend à sa famille qu’elle travaille dans une banque (ce qu’elle faisait en Palestine). Immigrés, Mouna et Fadi sont tôt confrontés aux problèmes de racisme. De stupides lycéens (« Comment va votre fils ? – Vous connaissez mon fils ? – Tout le monde connaît Oussama ») et des policiers trop méfiants (la garde à vue de Fadi) tendraient à ramener le film vers le lieu commun d’une Amérique paranoïaque et craintive envers l’étranger (le thème de la différence est aussi abordé à travers les figures du noir et du jeune aux cheveux bleus). L’affirmer serait toutefois faire abstraction du contexte dans lequel l’histoire prend place. A une ou deux reprises, la guerre menée par les Etats-Unis en Irak apparaît dans les conversations. Un plan sur la télévision montre la statue de bronze de Saddam Hussein plier et tomber [1]. Le gouvernement de George W. Bush est à cette époque (l’après 11 septembre 2001) dans un élan de lutte contre le terrorisme et contre un nouvel « Axe du Mal ». Les amalgames sont exagérés (la couleur de peau désignerait le terroriste), mais une frange de la population a sans doute versé dans la suspicion irraisonnée ; la réalisatrice affirme en outre avoir connu de semblables situations. Deux personnages rééquilibrent néanmoins cette vision négative du pays d’accueil, la banquière et le proviseur, tous deux désintéressés et prêts à rendre service à Mouna.

« NULLE PART CHEZ SOI »…

Le tout premier plan est un court panoramique suivant le déplacement de la mère à son travail. Son visage est dissimulé par des cloisons et par des personnes. Cherien Dabis donne du sens à ces quelques pas et lie déjà le déplacement à la perte d’identité. Le sentiment de mal-être des apatrides et leur quête d’identité sont au cœur du film. Le dernière chanson entendue résume ces thèmes : écrite par Marcel Khalife, elle s’inspire du poème « Passeport » de Mahmoud Darwich (célèbre poète palestinien). Malgré le « ternissement du rêve américain pour les Palestiniens » de l’exode [2], Amerrika s’achève sur un ton optimiste car, dans la dernière scène, la famille se réunit, le proviseur avec eux, dans la joie et la musique autour d’un repas traditionnel.

… OU PEUT-ÊTRE AU CINEMA

De différents points de vue, les années 2000 n’ont pas manqué d’œuvres abordant le déplacement des populations entre les démocraties occidentales et le Moyen-Orient (du point de vue français dans Welcome de Philippe Lioret, 2008, ou palestinien dans Le temps qu’il reste d’Annemarie Jacir, 2008). Plus particulièrement, la douleur des Arabes vivant sur les territoires occupés par Israël a aussi beaucoup préoccupé les cinéastes palestiniens (Elia Suleiman, Edouard Said, Hany Abu-Assad…). L’un d’entre eux, Rachid Masharawi (L’anniversaire de Leïla, 2009) croit le cinéma capable de fonder une patrie nouvelle pour les Palestiniens « entière, sans frontières et sans mur, telle que les dirigeants politiques et les négociateurs n’ont pas pu la réaliser » [3].

Amerrika se veut réaliste dans son fond (difficultés socio-politiques et tensions régionales bien réelles) ainsi que dans sa forme (proche du documentaire, caméra à l’épaule et réalisation vive). Au milieu de la filmographie évoquée, il conserve surtout de l’espoir, non plus quant à la Cisjordanie, mais pour les populations immigrées. L’intégration est possible et comme le souhaite le titre, la fusion culturelle aussi.

[1] L’image du 9 avril 2003 (entièrement fabriquée par les forces américaines) symbolisait la prise de Bagdad et la fin d’une dictature.

[2] Liza Foreman dans The National, « Elia Suleiman médite sur « Le Temps qu’il reste » » retranscrit dans Courrier international, le 12 août 2009.

[3] Asma Al-Ghoul dans Al-Ayyam, « Le cinéma peut forger une patrie », retranscrit dans Courrier international, le 21 avril 2009.