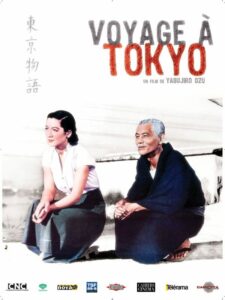

Yasujiro Ozu, 1953 (Japon)

Un train arrive. Le vieux couple (Chishu Ryu et Chieko Higashiyama) quitte Onomichi près d’Hiroshima pour visiter à Tokyo leurs enfants. Il faut faire de la place aux parents et leur consacrer du temps, mais personne n’en a vraiment pour eux, sauf la femme de leur fils décédé, Noriko (Sestuko Hara). Koichi l’autre fils est un petit médecin de banlieue. Shige la fille tient un modeste salon de coiffure. Ils habitent dans des quartiers populaires et n’ont pas aussi bien réussi que ce qu’ils ont laissé entendre. La venue des parents dérange et, après une brève visite de la capitale, ils sont envoyés dans une station thermale à Atami.

Le film se déploie avec calme, en silence, au rythme lent d’un quotidien que rien ou si peu ne perturbe. Cette lenteur est celle du vieux couple Hirayama. Leurs enfants, eux, vivent à une autre allure, celle d’une ville géante qui croît, se modernise et s’empresse d’enterrer sous les constructions nouvelles le choc récent de la guerre (Tokyo est souvent introduite par les plans de longues cheminées d’usine, ailleurs le chantier d’un immeuble qui s’élève). Ozu oppose ainsi deux temporalités et, comme ailleurs dans sa filmographie (Eté précoce, 1951), constate la rupture qui au sein de la famille écarte les générations les unes des autres. Sous une fausse apparence d’unité (les plans moyens ou d’ensemble qui regroupent tout le monde dans l’étroitesse des pièces), la famille se décompose et la communication se rompt (les raccords « cut » lors des conversations et les plans fixes sur chacun face caméra). Non seulement les enfants s’éloignent de leurs parents mais les petits-enfants eux-mêmes ne leur répondent pas et les fuient.

Le tranquille confort dans lequel Voyage à Tokyo nous installe, enchérie de temps à autre par quelques traits d’humour (dans le car de tourisme par exemple), peine à dissimuler le malheur qui frappe la famille dans une deuxième partie du film, la mort de la mère. En vérité, des présages semés dans tout le récit l’annoncent : le vertige à la station thermale, les propos tenus à son petit-fils (lui grand, elle disparue), le malaise en train lors du trajet retour, un proverbe (« Soigne bien tes parents avant leur enterrement… »), une réplique (« J’ai l’impression que maman disparaît petit à petit »). La séquence concernant la mère morte souligne l’idée de rupture du lien familial (prévision du décès avec les tenues de deuil, appropriation immédiate des affaires de la défunte). Dans une des dernières scènes, en offrant la montre de sa femme à Noriko (malgré ce qu’elle dit d’elle, seul personnage positif de sa génération), le père transmet le souvenir d’un temps révolu.

Comme pour toute la série des films qui évoquent Tokyo (Gosses de Tokyo, 1932, Une Auberge à Tokyo, 1935, Crépuscule à Tokyo, 1957…), le voyage du vieux couple Hirayama est un récit noir (ingratitude filiale, enfants tués à la guerre, piètre réussite professionnelle, alcool…). Au début des années 1950, dans la calme agitation des éventails d’un été japonais, Ozu offre un point de vue sur une certaine « modernité », sur l’évolution des mœurs, cela sans juger.

Voir le petit dossier que les Cahiers du cinéma consacraient à Ozu dans le n°603 (été 2005) p. 82-90, notamment sur l’emboitement des cadres et le silence caractéristiques de l’œuvre, Basile Doganis, « Ozu avec John Cage ».