Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman, 2018 (États-Unis)

WHAT’S UP DANGER

Spider-Man: into the Spider-verse accomplit au moins deux exploits : celui de s’appuyer sur un scénario intelligent qui donne enfin sa chance à l’ado porto-ricain Miles Morales (apparu pour la première fois sur papier en 2011), et celui de pousser l’animation dans une déflagration pop tout à fait stupéfiante.

Vignette tirée d’Amazing Spider-Man n°26, juillet 1965 (Stan Lee, Steve Ditko)

Question narration, Spider-Man jette sa toile dans différents univers parallèles, en ramène quelques déclinaisons arachnéennes qui interrogent l’identité propre de l’adolescent de Brooklyn autant qu’elles le confortent dans son devenir de super-héros. Mais, de tous ces univers concordants, cet épisode se fait également le réceptacle d’un maelstrom visuel aux sources multiples.

En référence à la technique d’impression du Ben-Day, des points de toutes tailles sont assemblés pour couvrir par endroits des surfaces entières. Comme sur un tableau de Lichtenstein, l’imitation de la trame Ben-Day (cet effet de points), fait partie intégrante du rendu final. Ce « pointillisme » qui se rapporte à l’ère de l’impression industrielle est utilisé constamment sur les costumes des personnages, pour le dessin de leurs silhouettes et tout autant pour les arrière-plans urbains ou abstraits.

Dès le début, le point Ben-Day est présent sur le logo animé de Sony (les deux images ci-dessus) ainsi que dans une version du logo Marvel. Il est aussi dans de nombreuses images durant le film, quoique de façon plus discrète. Dans le photogramme avec Miles Morales le masque sur le front, le fameux point se voit sur les traits luminescents en arrière-plan (il faut agrandir l’image pour le voir -clic droit-).

Dès le début, le point Ben-Day est présent sur le logo animé de Sony (les deux images ci-dessus) ainsi que dans une version du logo Marvel. Il est aussi dans de nombreuses images durant le film, quoique de façon plus discrète. Dans le photogramme avec Miles Morales le masque sur le front, le fameux point se voit sur les traits luminescents en arrière-plan (il faut agrandir l’image pour le voir -clic droit-).

De même, par endroits, un décalage chromatique confère un autre effet visuel des plus singuliers. Les couleurs (primaires, souvent l’une sur l’autre) débordent les contours et donnent l’impression de regarder un film 3D sans lunettes adaptées. Ces décalages qui créent des zones troubles dans l’image servent d’abord à orienter le regard dans le dessin (par exemple vers un second plan au trait plus précis et sans ces « anomalies » de couleurs). Mais comme la trame Ben-Day, ces bavures semblent aussi faire référence aux comic books eux-mêmes, à l’objet papier et à ses impressions à une époque, celle de Stan Lee et Steve Ditko (et au moins jusqu’aux années 1980), où les pages étaient pleines d’imperfections et où les couleurs débordaient aléatoirement les limites du dessin.

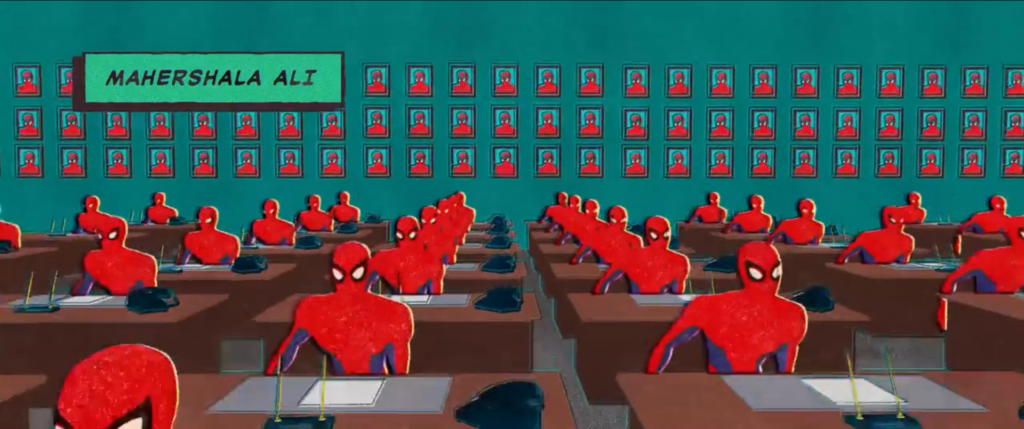

Encore, la multiplication des Spider-men est une autre façon d’évoquer la BD industrielle et la période de consommation de masse qui la voit se développer. Ainsi, non seulement il existe plusieurs Spider-men, puisque le récit se base sur le multivers de l’Araignée ; dans ce cas chaque héros s’affiche comme la répétition du même quoiqu’il se démarque toutefois par des caractéristiques et des pouvoirs qui lui sont propres (Peter Parker, Peter B. Parker, Peni Parker, Spider-ham, Spider-man noir et Miles Morales). Cependant le dessin des personnages lui-même peut être répété voire multiplié à l’infini (le générique de fin appuie même l’idée). Comment ne pas penser alors aux 32 boîtes de soupe Campbell ou aux autres sérigraphies d’Andy Warhol ? Persichetti, Ramsey et Rothman montrent qu’ils sont conscients de ce que représente Spider-man et le produit qu’il est aujourd’hui : un super-héros à l’écran comme une de ces boîtes de soupe sur la toile. On peut préciser l’idée en replaçant cette représentation isolée (un objet quel qu’il soit, un Spider-man par exemple) dans un contexte où les équivalents prolifèrent. En effet, durant plus d’une décennie Marvel au cinéma (depuis Iron Man en 2008 jusqu’à Avengers : endgame en 2019), les super-héros ont proliféré comme les conserves de soupe ont pu défiler sur les chaînes industrielles durant les Trente Glorieuses. Les réalisateurs d’Into the Spider-verse se seraient par conséquent appropriés l’Homme-Araignée et ses avatars comme Andy Warhol a pu transformer la boîte de soupe Campbell et d’autres icônes culturelles en véritables objets d’art. Dans le film, l’évocation formelle de la BD est par conséquent discrètement, certes, mais bien consciemment, replacée dans son cadre d’une société industrielle et de consommation de masse. Dès le début, le dessin-animé énumère d’ailleurs les produits dérivés qui portent l’étiquette Spider-man, le disque de chant de Noël ou la glace en forme de masque franchement ratée. Les concepteurs du générique de fin vont plus loin et multiplient à outrance un super-héros iconique comme Warhol sérigraphiait Liz Taylor ou la Vénus de Boticelli.

SPIDER-MAN: INTO THE SPIDER-VERSE « MAIN ON END TITLE SEQUENCE » from Alma Mater on Vimeo.

Générique fait par Brian Mah, James Ramirez pour le studio Alma Mater. On pourrait faire correspondre ce générique avec celui autrement pop (essentiellement avec des collages), streetwear et même musicalement punk (Blitzkrieg Bop des Ramones) du Spider-man : homecoming (Watts, 2017).

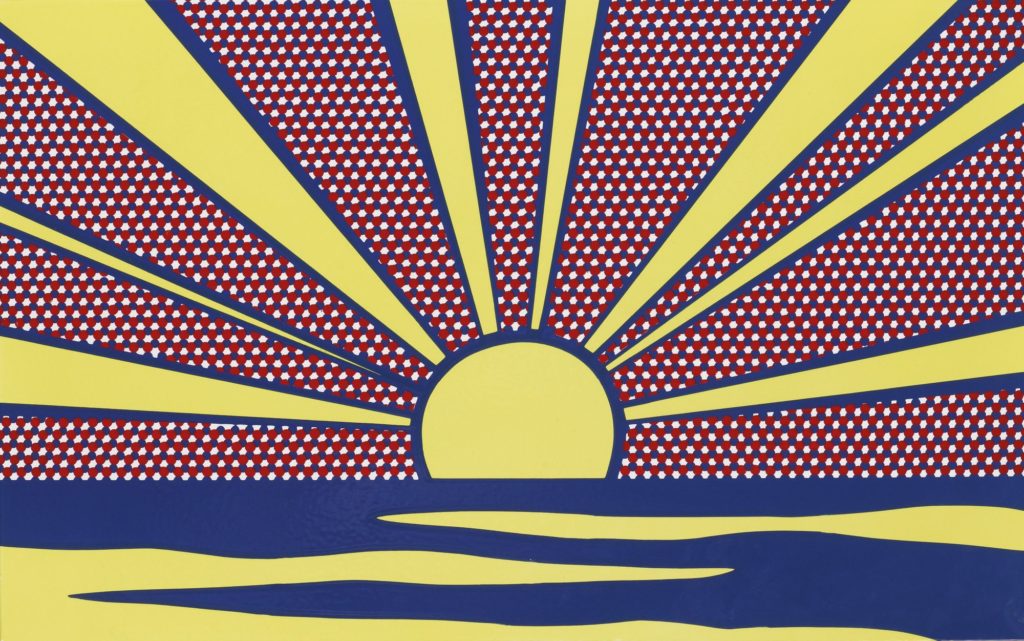

Ci-dessus Sunrise de Lichtenstein (1965) et imméditament après un photogramme tiré du générique de Mah et Ramirez. Ci-dessous une multitude de personnages (dans le style Ditko) et les Boites Campbell de Warhol (1962).

Cet audacieux foisonnement se poursuit encore à travers un mélange 2D-3D mais aussi avec une reprise de différents styles graphiques. Les comics des années 1930 (Spider-man noir), les looney toons des années 1940 (Spider-ham), les comics actuels (le Spider-man « régulier »), le manga (Peni Parker et son robot du futur) ainsi qu’une culture urbaine forte (le monde de Miles Morales), le tout est enlevé dans une folle dynamique et confère au film une rare richesse. Pour parler d’un élément fort de l’identité visuelle, les dessinateurs des BD et du dessin animé (140 animateurs chez Sony) vont puiser dans le streetwear et l’art urbain pour intégrer des formes, des postures, des tags et des graffitis (le site Art of the title mentionne le graffeur Dondi White, 1961-1998, mais les dialogues donnent aussi le nom de Banksy) et donc mieux définir ce qui fait le quotidien de l’Araignée de Brooklyn. La trame Ben-Day décrite plus haut laisse même place par moments à un autre type de point, plus grumeleux, plus baveux, qui imite le rendu des bombes de peinture (on pense assez aisément à l’effet aérosol, mais en grande dimension, des logiciels de dessin).

L’animation est à ce point virtuose que chaque plan isolé donne une impression de vitesse. Les contours d’une image à l’autre sont flottants et, finalement par ce moyen très simple, l’animation est déjà dynamique. Toujours d’un point de vue visuel, tout le film progresse vers une recomposition voire une abstraction des décors. La recomposition a lieu de manière évidente lors des combats quand les décors sont projetés, broyés, bref transformés à l’excès par les corps et sous les coups. L’abstraction, elle, est décidée pour priver l’image de tous repères spatiaux. Capables de se mouvoir en tout sens, les super-héros et leurs ennemis se déplacent alors dans un espace sans arrière-plan ni cadre, où le fond de l’image est sans arrêt repousser par des flux et des perspectives qui dans des tourbillons de vitesse ne cessent de se relayer. Durant le final explosif, où tout devient profondeur de champ, le mouvement est tel qu’il emprunte quelque chose aux environnements urbains de Corinne Wasmuht. Chez l’artiste allemande, ce que l’on voit aussi dans le film, tous les traits traversent l’espace et toutes les lignes sont des lignes de fuites. Dans le Spider-verse, il n’y a pas tant je crois de réflexion sur les traces ou la mémoire laissées par la fréquentation des lieux, non mais plutôt l’impression malgré tout que tout est flux luminescent, que tout est vitesse.

A ma connaissance, Spider-Man: into the Spider-verse porte la combinaison BD-cinéma au-delà de ce tout ce qui a été fait auparavant. Les réussites de Sam Raimi avec Darkman (1990), d’Ang Lee avec Hulk (2000), qui avaient tous deux recours aux éléments graphiques empruntés à la bande dessinée (création de vignettes par split-screen, apparition de bulles ou d’onomatopées…) ou bien les essais des Wachowski avec Speed racer (2008), qui travaillaient déjà la vitesse et la couleur de manière originale sinon inédite, sont ici relégués au stade d’expérimentations. Persichetti, Ramsey et Rothman fondent le propos même du film, « n’importe qui peut porter le masque », dans cette forme grisante où la BD se trouve littéralement fusionnée à la pure énergie du cinéma. Et cette forme propulse à son tour ce qui n’aurait pu être qu’un leitmotiv sans véritable intérêt, une petite phrase de comics, à un tout autre niveau, en lui faisant traverser tout un fourmillement graphique en lien direct avec un art qui lui-même puisait dans la bande-dessinée. Par cette multiplication des masques et ses audaces formelles, le dessin-animé bascule ainsi dans une dimension méta inattendue où les allers-retours entre les arts sont pluriels et le plaisir largement décuplé.

WOW! Quel superbe article, c’est éPOPstouflant,ça fait SHEBAM! POW! BLOP! WIZZ! Bravo, CLAP! CLAP!

Wahou ! ça c’est de l’article de spécialiste ou je ne m’y connais point 🙂

Bon, comme le film est sorti en décembre, ton article n’apparaitra pas dans les tableaux. Tristesse oui

Article intéressant. Il va falloir que je vois ce film, histoire de me laver les yeux du terrifiant Venom.

C’est sûr, en dépit des apparences, face à ce Spidey pop, Venom du même Sony ne fait pas le poids !

Superbe article, encore un angle d’attaque judicieux 😉 … J’ai adoré le film qui reste largement le meilleur des Spider-Man à ce jour !

Je voulais juste savoir, si il fallait les lunettes 3D pour regarder Spider-Man. Sacré article , juste les super héros ce n’est pas du surréalisme ? Sans l’avoir vu , je regrette de ne pas avoir été au cinéma . Par contre c’est dommage qu’ils lui ont pas mis une cape à celui-ci , cela aurait été plus pop. Merci

Merci pour ce commentaire. Pas de 3D avec lunettes nécessaires sur ce film. Et non les super-héros c’est plutôt du fantastique que du surréalisme (Dali, Magritte…).