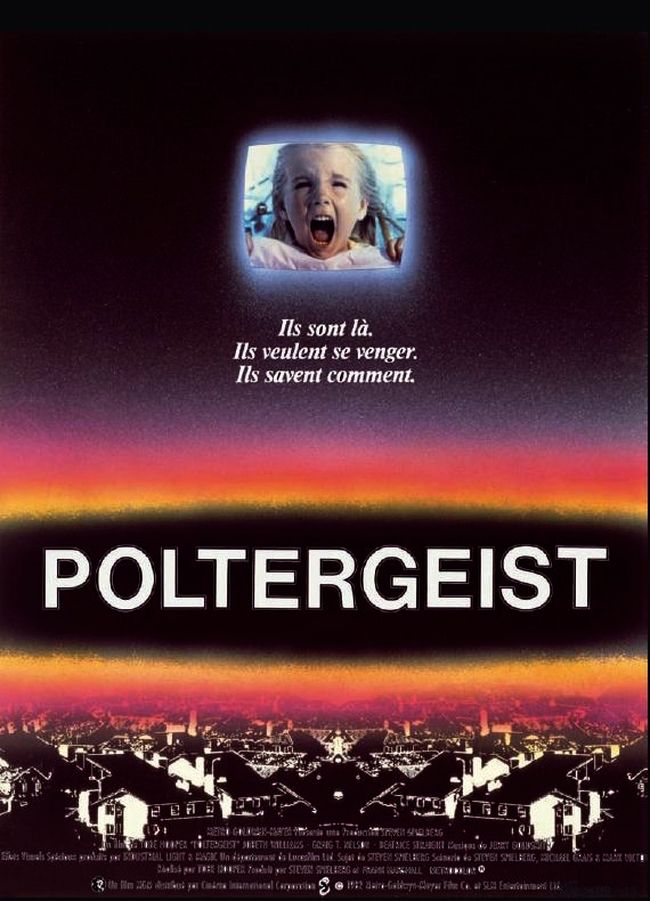

Tobe Hooper, 1982 (États-Unis)

POLTERGEIST ou

L’AVENEMENT du CAUCHEMAR PAVILLONNAIRE ?

A l’aube des années 1980, et précisément en juin 1982, Steven Spielberg ouvre une fenêtre fantastique sur l’univers suburbain californien et à ses extensions infinies. Mais alors que le réalisateur parle d’amour et de tolérance avec E.T., il confie à Tobe Hooper (Massacre à la tronçonneuse, 19741) un tout autre conte, où la maison n’est plus tant désignée comme le refuge aimé qu’il est bon de regagner. Spielberg, qui écrit le scénario et produit le film, raconte dans Poltergeist la transformation d’une maison modèle en un gouffre de l’horreur, où spectres et esprits frappeurs tentent de ruiner le bonheur pavillonnaire d’une petite famille américaine.

Dès l’ouverture sur une télévision en gros plan, la critique est annoncée. Sur l’écran, des images iconiques (le Lincoln Memorial, l’emblème du drapeau dressé sur Iwo Jima) accompagnées par l’hymne américain. En fait, toute la séquence d’introduction offre une représentation de ce que pouvaient être les États-Unis au début de la décennie. La télévision à tous les étages et dans toutes les pièces, une allusion à Reagan et une multitude à Star Wars. Puis, entre autres détails innocents, à côté du placard dans la chambre d’enfants, on a fixé une grande affiche d’Alien (Scott, 1979). Cependant, les enfants sont certainement trop jeunes pour ce film et l’affiche, qui se trouve face à leur lit, ne paraît pas à sa place du tout. On y voit un avertissement. Comme si une menace pesait dès le début dans la maison et dans cette pièce en particulier. La musique signée Jerry Goldsmith fait également le lien entre Poltergeist et Alien et donne bien à la maison un mystère comparable à celui du Nostromo. Pourtant, selon les normes de l’époque, la famille Freeling qui vit dans la maison a tout pour être enviée. Diane et Steven (JoBeth Williams et Craig T. Nelson) ont trois enfants, un chien et une belle maison individuelle. Le couple est amoureux. Le soir, une fois les enfants couchés, il a gardé pour habitude de se détendre en fumant un peu d’herbe. Woodstock et la faune rock que le festival a déchaîné, c’était treize ans avant, néanmoins, gentrification oblige, ce plaisir est à présent consommé dans la chambre parentale, devant la télé.

A la périphérie de Los Angeles (le tournage s’est fait à Agoura Hills et Simi Valley), la famille Freeling est installée dans un havre de paix imaginaire appelé Cuesta Verde. Le soleil et le ciel bleu y sont des constantes. Les enfants circulent en bicyclette ou font la course avec des voitures téléguidées sur des routes sécurisées qui serpentent autour des lotissements. L’ensemble est circonscrit par de plus larges voies qui toutes droites suivent un plan orthogonal moins favorable aux fantaisies. A Cuesta Verde, toutes les maisons se ressemblent (« The house looks just like the one next to it, and the one next to that, and the one next to that », d’après ce que dit la bande-annonce). Elles ont leur parcelle de pelouse, un garage assez grand pour deux voitures et parfois une piscine. Steven travaille en tant qu’agent immobilier et vend des villas comme la sienne à de futurs voisins. Au détour d’un plan, dès les premières minutes du film, on aperçoit justement un autre couple avec enfants qui s’arrête devant le panneau d’une agence (« Sales informations & Model homes »). En outre, Steven fait si bien son travail que l’entrepreneur qui l’embauche a déjà planifié les « phases 4 » et « 5 » de l’expansion de Cuesta Verde. Un ou deux plans d’ensemble nous montrent l’étendue des quartiers qui se succèdent en enfilade entre les collines. Pour ne pas gêner le développement urbain, le patron a même envisagé, ce qu’il a déjà fait par le passé, de déplacer l’ancien cimetière contre lequel le chantier vient butter. Toutefois, à ces résidents historiques, ceux du cimetière, personne n’est allé demander leur avis et les pelleteuses n’ont pas à beaucoup creuser pour faire sortir les morts de leur torpeur.

Au début des années 1980, avant qu’ils ne deviennent spéciaux et numériques la décennie suivante, le terme d’« effets » d’optique et visuels tend à remplacer dans le vocabulaire celui de « trucages » qui depuis Méliès a fait son temps. C’est à Richard Edlund, technicien qui a été un temps dans les équipes de Spielberg et de Lucas, que revient toutes les apparitions spectrales de Cuesta Verde. Ainsi, « le fantôme translucide a été filmé à l’envers vêtu de blanc pour pouvoir surimpressionner l’image sur le décor de l’escalier [les lumières qui volent dans le salon et les rayons et autres tâches de lumières bleues rappellent dans cette scène les apparitions des vaisseaux de Rencontres du troisième type] ; l’implosion de la maison hantée a été réalisée à l’aide de fils de nylon invisibles accrochés aux portes fenêtres, toitures et meubles et reliées à un bulldozer ; [Edlung] a signé aussi une scène d’orage menaçante au cours de laquelle les nuages se forment à une vitesse stupéfiante, et un bain de boue peu ragoûtant avec des squelettes effrayants maquillés par Craig Reardow »2.

Toujours à propos de l’époque, mais pour évoquer plus précisément cette fois le contexte politique et social, Jean-Baptiste Thoret dans un article intitulé « Horreur » fait part de cette évolution :

« Après […] les chroniques martiennes et autres territoires de l’Ailleurs, le home sweet home devint au cours des années 1960 [Hitchcock servant de marqueur avec Psychose en 1960, mais également La nuit des morts vivants de Romero en 1968] le foyer matriciel de toutes les horreurs. Sous les traits inoffensifs de l’autre côté de la rue, dans un berceau ou chez soi, le noir était partout, comme le ver dans la pomme »3.

Plus tard, dans les dernières années de Guerre Froide, la menace nucléaire paraît moins grande (Little boy et les fusées de Cuba sont loin dans les esprits). Le péril soviétique n’effraie plus tant (très bientôt le super bouclier spatial de Reagan). Ainsi, après les désillusions des années 1960 et les terribles déconvenues de la décennie 1970, la terreur des Américains n’est plus étrangère. En 1974, dans Massacre à la tronçonneuse, le mal est intérieur (mais aussi rural, c’est-à-dire encore marginal4). Et débarquant en 1982, E.T. ne veut de mal à personne. Le mal s’est donc progressivement installé au plus près. Il naît au cœur du foyer américain, ou dans la maison voisine qui ressemble à la nôtre, ou dans la maison voisine qui lui ressemble…

J.-B. Thoret cite également Amityville (1979) et classe le film de Stuart Rosenberg parmi les « fictions immobilières ». Selon le modèle décrit, ces films commencent en général par l’achat d’une maison à bas prix et à son « réajustement par le sang à la valeur d’origine ». Il s’agit comme Poltergeist d’un film de périphérie (cette fois-ci celle de New York, sur Long Island), mais le modèle de villa est différent. Dans Amityville, la maison est de style colonial néerlandais et plutôt originale au sein de son lotissement5 alors qu’elle est très contemporaine et très conforme dans Poltergeist, tout comme d’ailleurs dans le remake de 2015 (Gil Kenan). Dans ces films de genre qui prennent la banlieue pavillonnaire pour décor, l’architecture n’est plus du tout le moyen d’évoquer les racines américaines ou une quelconque singularité. Au contraire, la répétition du même architectural dit tout du conformisme radical (et du conservatisme qui va de pair) que l’urban sprawl répand sur des espaces toujours plus vastes. Les populations qui se ressemblent s’y assemblent et baignent toutes dans une uniformité totale : leurs habitudes, leurs véhicules, leurs écrans et leur maison (leur famille ?) sont parfaitement interchangeables. Le nom de la ville n’est même plus donné dans Poltergeist version 2015 : le lieu n’a plus besoin d’être identifié et pourrait se trouver partout aux États-Unis ou en Amérique du Nord. En effet, le tournage a eu lieu au Canada dans une zone pavillonnaire d’Hamilton dans l’Ontario (sur Paradise road…). Et pour établir un lien entre les deux types de maisons que nous venons de décrire, Get out de Jordan Peele (2017) commence son jeu de massacre dans une banlieue résidentielle tranquille et le finit dans une grande demeure de style néo-classique, plus précisément dans une propriété rurale pour néo-esclavagiste blanc ; autrement dit, le film évoque tout aussi bien l’hypocrisie de façade par la périphérie pavillonnaire (Poltergeist) que les racines historiques américaines par la maison de campagne (Amityville).

Après les cités ouvrières de l’ère industrielle, le modèle de la périphérie pavillonnaire standardisée renaît après la Seconde Guerre mondiale. Il s’agit à la fois de faire face au baby boom et de proposer un logement accessible aux classes moyennes, toujours fortement attirées par la ville et dont l’influence n’a cessé de grandir durant les Trente Glorieuses6. Repensé durant les décennies où la consommation de masse envahit progressivement tous les domaines de la société, le modèle de la banlieue pavillonnaire (standardisée quand les coûts de production vont diminuant) atteint un « âge d’or » durant les années 1960-1970. A l’occasion, quand le cinéma y déplace ses intrigues il s’agit toujours de montrer l’envers du décor et d’en révéler les dysfonctionnements : Les plaisirs de l’enfer (Mark Robson, 1957, dans une ville résidentielle de Nouvelle Angleterre), Le lauréat (Mike Nichols, 1967, dans la périphérie de Los Angeles), The Stepford wives (Bryan Forbes, 1975, dans l’aire métropolitaine de New York) 7. Poltergeist s’inscrit quant à lui non seulement dans l’évolution de ce contexte (social et historique), mais également dans l’évolution d’un genre (le fantastique pour garder un terme assez général). Après la petite ville de province dans Halloween de Carpenter et le centre commercial de Dawn of the dead de Romero (tous deux en 1978), le choix des banlieues résidentielles bourgeoises parait s’imposer pour poursuivre la critique entamée8. Et dans Poltergeist cette critique très développée pointe du doigt aussi bien le capitalisme (l’entrepreneur peu scrupuleux) que l’individualisme (le duel de télécommandes entre voisins), le conformisme de tout un pan de la société que les dérives de l’American way of life… Certes, dans la chambre d’enfants, la surabondance de jouets et autres produits dérivés de La guerre des étoiles rappellent bien le succès du copain Lucas (et particulièrement son succès financier sur les studios). Mais ils participent aussi à une critique assez vive de la société de consommation. De même, la multiplication des télés allumées et le basculement de la petite Carol Anne (Heather O’Rourke) par delà l’écran dit tout des effets pervers du média. Et la même année sort Videodrome de Cronenberg.

Ainsi en 1982, (avec E.T.) Poltergeist investit la zone pavillonnaire moderne et la met très en avant. Hooper et Spielberg font d’elle la façade hypocrite d’une société pourrissante où les corps décomposés qui refont surface en sont la parfaite métaphore. Le film semble même se trouver à un point de rencontre entre deux tendances : l’intérêt de plus en plus grand du cinéma américain pour la banlieue résidentielle bourgeoise d’une part, la reprise d’une critique de la société de consommation par le cinéma de genre d’autre part. C’est pourquoi, à partir de Reagan et de son « America is back », il est assez tentant de faire de Poltergeist à la fois un marqueur nouveau et, d’une certaine manière, un modèle qui signale l’avènement du cauchemar pavillonnaire.

1 En 1981, Hooper venait aussi de signer une autre série de massacres avec The funhouse.

2 Jean-Luc DOUIN, « La magie des trucs », Télérama, hors série, 1982, L’année du cinéma.

3 Jean-Baptiste THORET, « Horreur », dans T. JOUSSE et T. PACQUOT (ed.), La ville au cinéma, p. 176-177.

4 Dans son essai, Les Territoires interdits de Tobe Hooper (ed. Playlist Society, 2017), Dominique Legrand explique : « Dès son second film, Massacre à la tronçonneuse, et ce jusqu’à des productions récentes comme Mortuary, le réalisateur s’attachera à explorer des contrées désertes, des régions abandonnées, parfois laissées en friche, plutôt que de grands centres urbains. L’Amérique de Tobe Hooper est celle de son passé sudiste, de William Faulkner aux villes fantômes du Far West. De toute évidence, c’est sur la terre aride et hostile du Texas qu’il faut chercher le terreau de ses films. La ville ne semble pas l’intéresser et, quand il transgresse cette règle pour le besoin d’une histoire, il choisit Londres en la livrant à des vampires venus de l’espaces (Lifeforce). Il se sent beaucoup plus proche de la banlieue (Poltergeist), mais surtout de la petite ville de province (Les vampires de Salem). »

5Sur Wikipedia, on trouve qu’un dutch colonial revival touchait les États-Unis au début du XXe siècle et qu’il était même particulièrement populaire dans le Nord-Est dans les années 1930.

6 D’autres facteurs entre en jeu comme le développement de l’usage de la voiture ou le désir familial d’une propriété individuelle ou encore l’emprise du mythe pavillonnaire. Sur ce dernier point, voir Guy MERCIER, « La norme pavillonnaire : mythologie contemporaine, idéal urbain, pacte social, ordre industriel, moralité capitaliste et idéalisme démocratique », dans Cahiers de géographie du Québec, vol. 50, n° 140, 2006, p. 207-239, Hervé MARCHAL et Jean-Marc STEBE, « Où en est le pavillonnaire ? » et Catherine MAUMI, « L’utopie du middle landscape américain », SociologieS [En ligne], deux articles extraits du dossier « Où en est le pavillonnaire ? », mis en ligne le 21 février 2017, consulté le 03 juillet 2018.

7 On pourrait presque ajouter à cette liste Rencontres du troisième type de Spielberg (1977). Cependant la banlieue (à Mobile, Alabama) n’est ni au cœur de l’intrigue (qui multiplie les paysages) ni n’occupe une place aussi importante que dans Poltergeist.

8 Alors que le film d’horreur (toujours dans une acception très large) menait jusque-là de la demeure isolée (depuis Psychose jusqu’à Evil dead, Raimi, 1981) au centre-ville new-yorkais (Rosemary’s Baby, Polanski, 1968, Maniac, Lustig, 1981) en passant par les vacances à la mer (Les dents de la mer, Spielberg, 1975) ou à la montagne (Shining, Kubrik, 1980).

Sur le film, voir également le texte de Jocelyn Manchec sur Abordage (oct. 2017, consulté en juillet 2018).

Sur l’urban sprawl et la critique de l’American way of life :

– Fright night, Sprawl vampirique et banlieue pavillonnaire à Las Vegas (mai 2012)

– Zabriskie Point (Antonioni, 1970)

Un point de vue intéressant sur ce formidable film qu’est Poltergeist qui, décidément, accumule les propos politiques et sociaux.

Tout comme Tina, j’ai une vraie affection pour ce film d’épouvante. Par ailleurs, Conjuring et sa salve de consortiums ont copié et dupliqué à satiété la rhétorique de Poltergeist. Pour le reste, je trouve que l’on ressent davantage le style de Spielberg que ce celui de Tobe Hooper.