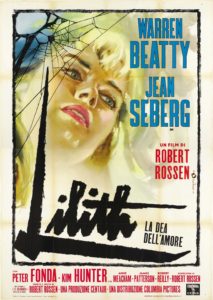

Robert Rossen, 1964 (États-Unis)

La discussion entre Vincent (Warren Beatty) et les psychiatres dans un petit salon de la clinique me semble un moment clé particulièrement bien mis en scène. C’est un temps calme, le seul qui expose une réflexion véritable sur les comportements des protagonistes. Vincent vient d’être employé comme aide soignant dans cet établissement psychiatrique et s’occupe en particulier de Lilith (Jean Seberg), jeune fille sensible, érotomane et schizophrène, une patiente à laquelle il s’attache dangereusement. Le Docteur Lavrier (James Patterson) interroge justement Vincent à propos de ses sentiments à l’égard de Lilith. La discussion a aussi pour but de savoir ce qui s’est passé la veille durant une sortie alors que quelques patients étaient partis accompagnés pour pique-niquer près d’une rivière. Stephen (Henry Fonda), garçon introverti et amoureux de Lilith, s’est retrouvé suspendu au-dessus d’un torrent et aurait chuté si Vincent ne l’avait secouru. Lavrier révèle à Vincent que Lilith a perdu son frère de cette façon. Un peu plus tôt, face à Vincent, le Docteur Bea Bricele (Kim Hunter) avait reconnu sa responsabilité dans l’accident de Stephen. Jamais elle n’aurait dû lui confier la patiente lors de cette sortie, ni même les laisser tous les trois seuls. Dans le petit salon, quand il apprend ce qui est arrivé au frère de Lilith, Vincent se montre interdit d’un geste et d’un silence. Il échange un regard avec le Dr Bricele derrière lui. Le non-dit est d’autant plus pesant que Lavrier regarde aussi Bricele sans comprendre. Vincent ne reprochera rien à personne. Le film enterre le secret.

Lors de cet échange, le Dr Lavrier parle aussi du risque encouru par le personnel médical de glisser du côté de la folie des résidents. Il utilise le terme de « rapture » en anglais, mot sur lequel ils s’arrêtent. Il signifie « extase » ou « ravissement » mais aurait été synonyme de « folie » dans le passé. La scène est peut-être la dernière où Vincent a encore toute sa raison. Elle sert de point de bascule. Car rencontrer Lilith s’est être condamné à devenir l’objet de sa séduction (le sens de l’énigme gravée dans une langue imaginaire sur le mur de sa chambre et que seul le roman dont le film est tiré nous donne le clé). « De les aimer, ça les détruit » dit-elle après avoir fait disparaître d’un baiser son reflet de la surface de l’eau. Dans le petit salon, Vincent est assis sur le canapé, déjà agité, alors que les deux médecins sur leur siège ne bougent pas.

On le sent seul au début du récit. Il y a la photo de sa mère qu’il ne quitte pas. On sait de lui qu’il a fait la guerre. On pourrait croire le film contestataire. Mais le traumatisme de l’ancien soldat n’est pas clair. La guerre à laquelle il a participé n’est pas identifiée. Rossen n’insiste pas non plus assez sur le sujet pour faire un film antimilitariste. Malgré le succès de L’arnaqueur en 1961, son avant-dernier film, Rossen est seul au moment de faire Lilith. D’après les témoignages, ses délations durant la « chasse aux sorcières » le rongent longtemps. Il est malade et la maladie le tuera quelques années plus tard. Lilith met en scène un trouble grandissant (noir et blanc, jeux de lumière, travail sur l’enfermement). Consciemment ou non, Rossen met dans le film ce qui le perturbe. Pourtant, la démence qui est à l’œuvre dépasse largement les éléments autobiographiques que l’on croit deviner. Lilith, c’est le démon insoupçonnable que dissimule Jean Seberg, celui qui hante le spectateur longtemps après le film.