John Carpenter, 1978 (États-Unis)

Le prologue présente l’origine du mal : face à sa maison, Michael Myers a un regard totalement inexpressif. Âgé d’une dizaine d’années, déguisé en clown pour Halloween et avec un long couteau à la main, il vient de tuer sa sœur. L’origine du mal est assez précisément localisée : une maison individuelle avec façade et perron en bois comme toutes les maisons environnantes, dans la petite ville d’Haddonfield. Haddonfield, Haddonfield…

Haddonfield ? Ou « head on field » parce que là-bas le mal peut surgir n’importe où et frapper de plein fouet (« head on ») ? Ou encore « add on field » parce que « un » ne suffit pas, double promesse du crime additionnel et du film supplémentaire (Halloween 2, Halloween 3, Halloween 4, The return, The revenge, The curse…). Ou plutôt « Hard on field », pour désigner le terrain favorable à une érection, le couteau scintillant levé après avoir jeter un coup d’œil par la fenêtre aux cochonneries de la sœurette et de son ami aux idées bien placées ? Jamie Lee Curtis, la fille de Janet Leigh, ne serait alors plus tout à fait le seul lien entre Halloween et Psychose (Hitchcock, 1960).

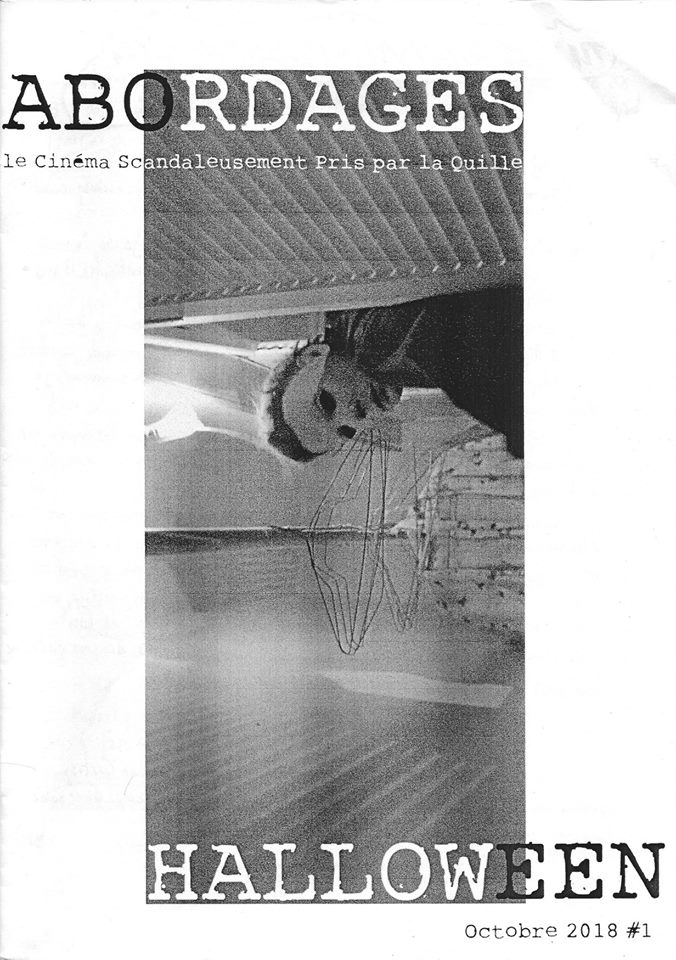

Haddonfield est une petite ville résidentielle et ses maisons de bois de style colonial ou néo-classiques me font penser à la demeure des White dans Carrie (De Palma, 1976). White d’ailleurs comme les longs bas de laine de la fille sans compagnon, Laurie Strode (J. Lee Curtiz), pas aussi chaste qu’on pourrait le croire, mais plus réservée que ces deux amies aux habits colorés, disons blanche (et vierge) comme Carrie. La maison du petit Michael Myers, pour y revenir, n’a jamais plus été occupée depuis le meurtre de sa sœur en 1963. Dans son irrésistible et fulgurant fascicule préparé sur le film (Abordages, n° 1, octobre 2018), Jocelyn Manchec précise que cette « maison du meurtre originel […] ne sera qu’un rendez-vous manqué : le berceau de l’horreur est désormais vide, inutile » (p. 11). L’idée qu’il développe est juste, le mal n’est plus confiné en son repère diabolique ou symbolique (château, motel, maison). En cette décennie de l’horreur pour les États-Unis (sur les dossiers économique, militaire, politique…), la paranoïa s’est installée et le mal s’est partout diffusé.

Durant les quarante premières minutes du film, par de nombreux travellings et souvent en plan-séquence, la caméra parcourt Haddonfield en compagnie des personnages. A pied ou en voiture, ils relient leurs maisons au lycée et, de futilités amoureuses en mortelle frayeur, passent d’un pavillon voisin à un pavillon voisin pour inconsciemment construire de leurs courses affolées et de leurs déambulations tranquilles une sorte de labyrinthe où le mal s’insinue, se cache et se répand. Le tueur au masque (Tony Moran) est en effet aux quatre coins du plan dessiné. Les jeunes dont on suit le parcours occupent leur temps à parler de sexe tandis que la mort est déjà présente dans les espaces les plus intimes : le titre Don’t fear the reapper écouté dans la voiture, une affiche d’Ensor dans la chambre, la silhouette sombre du tueur qui bientôt vous saute dessus derrière le canapé, dans la buanderie ou le placard.

Haddonfield est une ville imaginaire créée à partir de différents plans tournés dans le Sud de Pasadena en Californie. Mais située par Carpenter dans l’Illinois, la bourgade pourrait faire partie de la lointaine banlieue de Chicago, de la plus modeste Springfield ou même de Saint-Louis dans l’État limitrophe. Cet éloignement du centre est un critère d’importance dans le slasher. Dans les zones résidentielles, les populations y sont moins fortement concentrées, plus souriantes et plus calmes, et les pavillons permettent un très commode et très courageux repli chez soi en cas de nuisances alentours, par exemple, lorsqu’une fille à la chemise déchirée et en sang vient hurler (de l’aide) sur le pas de votre porte. Dans sa « tentative d’épuisement d’un lieu carpentérien », c’est peut-être ce que Lucas Loubaresse appelle justement « la culture lotissement » (fanzine Abordages, p. 10).

Hypocrisie et individualisme de la société moderne poussés à l’extrême et plus que jamais critiqués en cette fin des Trente Glorieuses (voir la conclusion à laquelle arrivait déjà de son côté en 1970 Antonioni dans Zabriskie Point). Chacun chez soi devant son poste de télévision à regarder le soir du 31 octobre le film d’horreur qui raconte ce qui réellement a lieu dans la maison d’en face. Dans Halloween, beaucoup (toutefois pas le tueur ni ceux trop occupés au lit) regardent The thing (1951) diffusé à la télé. Dans le contexte décrit par Carpenter, le film de Nyby et Hawks qui traduisait avec d’autres la crainte d’une invasion communiste appartient à un autre âge. Au contraire, Halloween expose une menace intérieure où les assassins et leurs victimes sont américains. Vincent Jourdan dans sa chronique parle d’« un mal de proximité » (fanzine Abordages, p. 13). En outre, le père de Laurie, qui est un agent immobilier, est chargé de vendre la vieille maison des Myers. L’emploi donné au père de la victime est un souvenir, suppose-t-on, de Thomas Hutter dans Nosferatu (Murnau, 1922) ou sans ce détour de Jonathan Harker dans Dracula. Harker est un simple commis envoyé par une agence immobilière pour vendre un bien à un riche et sombre étranger, en soit un mal à venir. Cependant dans Halloween l’agent immobilier ne trouve personne pour acquérir le bien source du mal. Dans les années 1970, Carpenter fait ce constat définitif : pour les États-Unis (et ce jusqu’au 11 septembre 2001), le mal ne peut plus venir de l’extérieur.

Je croyais avoir trouvé avec Poltergeist de Tobe Hooper (1982) un des premiers films à exposer ainsi la banlieue pavillonnaire au fantastique. Cela paraît indéniable le film de Hooper est un de ceux qui développent de manière la plus moderne pour l’époque le cadre résidentiel (périphérie d’une métropole clairement identifiée, maisons bon marché et extension urbaine, entrepreneur avide et agent immobilier trompeur ou trompé). Mais le film de John Carpenter s’affirme ici comme un modèle plus ancien. A la fois par sa critique et par certains des détails du récit, le spectateur retrouve plusieurs traits communs au genre. De plus Halloween fait davantage le lien entre Psychose, qui reste une influence majeure, et les films qui se sont ensuite un peu lourdement cumulés prenant plaisir à déchaîner toutes sortes d’horreurs dans ces espaces sécuritaires ; American nightmare 4 (McMurray, 2018) pour prendre un exemple récent ou même Halloween dans sa version 2018 par David Gordon Green. Même si ce n’est pas à vingt ans (contrairement à la plupart des rédacteurs d’Abordages) mais plutôt à quarante (en limant un peu) que je découvre Halloween, le film s’impose à mes yeux comme un autre marqueur essentiel racontant son époque et esquissant certaines des formes cinématographiques à venir. Une pièce de puzzle qu’il n’est par conséquent jamais trop tard de découvrir.

Un grand classique du genre, totalement indémodable. Et dire qu’à la base, le film n’était destiné qu’à remplir les étagères des vidéoclubs.