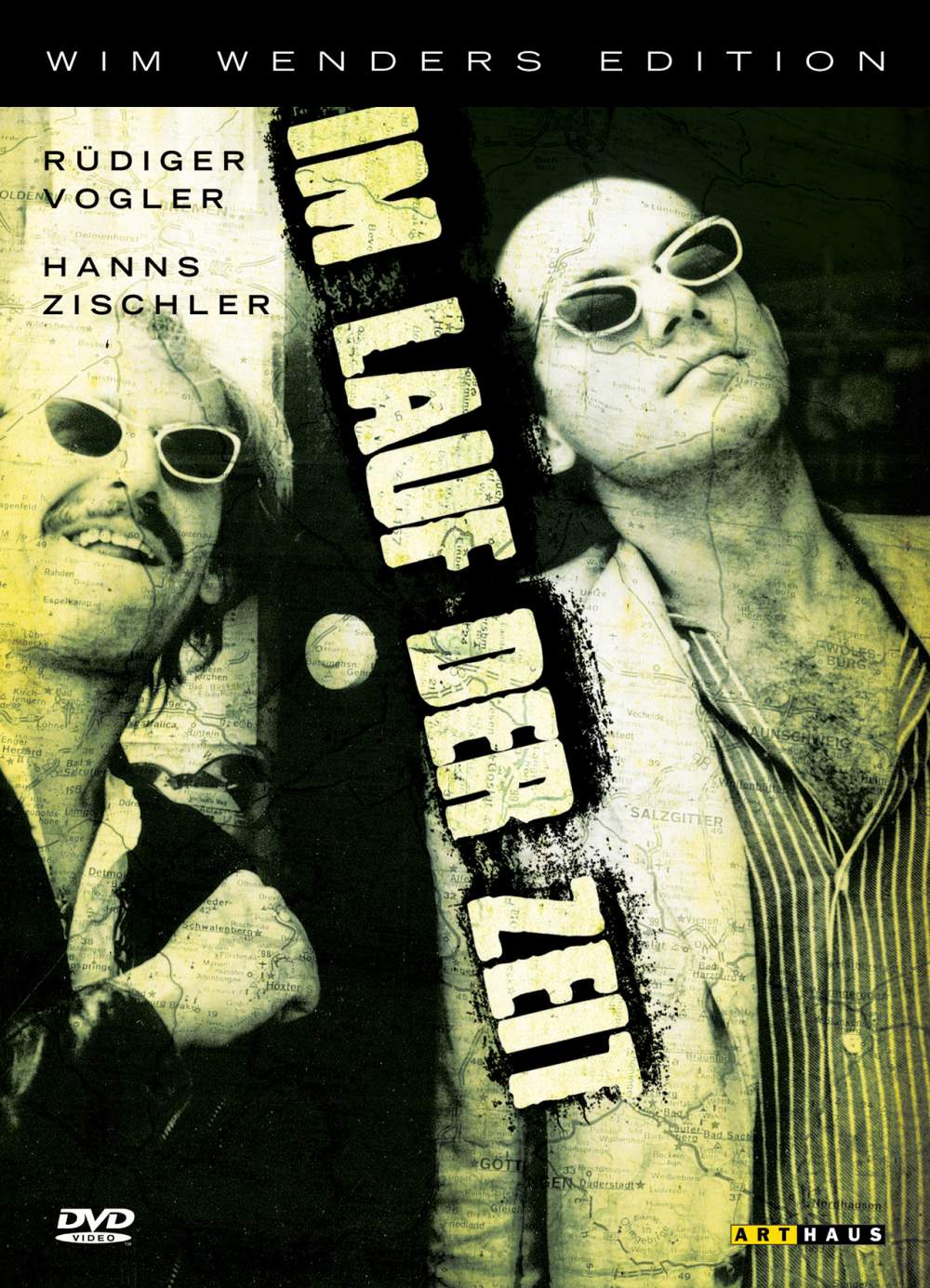

Wim Wenders, 1976 (Allemagne)

Comme le titre du film de Wenders nous mène à le penser, le thème ici abordé sera celui du passage : spatial avec le choix du road-movie, temporel avec une interrogation constante sur le temps. Ce sujet très ambitieux ne fait pas basculer ce film dans une présentation grandiose, tout au contraire, car Wenders choisit des personnages discrets et simples, qu’il filme avec ces deux mêmes qualités. L’ambiance gagne en avançant en charme et touche presque à l’onirisme.

La vie de Robert (Hanns Zischler) croise celle du héros, Brüno le camionneur (Rüdiger Vogler), au moment où il fuit sa vie conjugale et échoue dans un lac avec sa Coccinelle (on songe à la série fifties des Un amour de coccinelle devant ce plan burlesque). Les deux personnages échangeront quelques paroles, se diront leurs noms respectifs au bout d’un certain temps, et sauront se jeter l’un à l’autre des vérités qu’ils n’auront acquises que par leur discrète observation réciproque. Ils en ont tout le temps dans ce camion que nous suivrons à travers les routes d’Allemagne de l’Ouest.

Les premiers cartons placent cette œuvre sous le signe de la nostalgie par un effet d’annonce comiquement pompeux dans son caractère suranné : « un film en noir et blanc, écran large, son direct ». Le choix du noir et blanc, ici très beau (précision des contours, variété des contrastes), ramène dès les premiers plans vers cette nostalgie, qui fait surgir des références à la mémoire du spectateur, ou tout du moins amorce un retour dans une ambiance familière, bien qu’imprécise.

Le camion de Brüno renferme des trésors, représentés par un bric-à-brac de matériel cinématographique. Le spectateur le suivra dans ses étapes entre différents petits cinémas d’Allemagne. La séquence d’ouverture nous le montre en pleine conversation avec un gérant de cinéma très âgé, qui nous raconte son histoire, laquelle fait surgir à notre mémoire l’histoire allemande (son cinéma a été fermé sous le troisième Reich car il était membre de l’ancêtre du SPD, le NSPDAD), et ravive la mémoire de l’histoire du cinéma (il était musicien de cinéma, métier disparu ; les deux interlocuteurs déplorent aussi la fin des cinémas des petites villes).

Histoire privée, histoire allemande et histoire du cinéma sont les trois fils que Wim Wenders mêlera et démêlera à l’envie avec ses personnages. Histoire implique discours (il faut bien la raconter, cette histoire), et paradoxalement les protagonistes sont presque muets : leur parole ne se libère que très progressivement, seulement quand le réalisateur a décidé qu’il nous les a faits connaître par des moyens qui appartiennent en propre au cinéma : « le cinéma est l’art de la vue », énoncera une ancienne gérante de cinéma dans la dernière séquence du film.

Robert décidera ainsi à un moment de se rendre chez son père, rédacteur en chef d’un très modeste journal de province, pour revenir sur les blessures de son éducation. Il lui interdit d’ouvrir la bouche et lui adresse le reproche suivant : « La vérité est que tu es trop bavard ! ». Ce reproche ne pourrait-il pas être celui que le cinéma serait en droit d’adresser à la littérature, ce père dont il s’est émancipé pour échapper à ses bavardages, mais vers lequel il finit toujours par revenir (par l’adaptation, par l’intertexte…). Ce dialogue au milieu de casiers de typographie, dans le silence et l’immobilité, et ce père endormi (comme la littérature ?) serrant dans ses bras sa machine à écrire nous y font songer. Le camion, son bruit, le mouvement qu’il permet, correspond bien mieux à l’univers du cinématographe (Henri-Georges Clouzot l’a d’ailleurs magistralement démontré en 1953 dans un registre tout différent avec Le salaire de la peur).

Ces comptes-ci étant ajourés, il faut alors se pencher sur ceux que l’Allemagne remet au lendemain en laissant ses registres sous clef : le réalisateur aborde le sujet du nazisme dès la première séquence. Il ne contourne pas le sujet mais s’efforce de le traiter avec ironie (une femme dans une fête foraine gagne comme prix une horrible tête d’Hitler-chandelle, demandant à Brüno de tenir « notre bel ami » pendant qu’elle fait de l’auto-tamponneuse). Wenders va aussi opposer à cette ancienne culture allemande qu’il abhorre une autre, qu’il emprunte à ses amis américains : le film baigne en effet dans une ambiance très Beat Generation avec le thème de l’errance, l’ambiance qui balance entre désinvolture et impression vaguement mystique (vœu de silence, place accordée au paysage magnifié), le goût pour les premiers tubes de rock américains. Par cette référence, Wenders fait d’ailleurs songer aux premiers joyaux de Jim Jarmusch : Permanent vacation (1980) et l’inégalable Stranger than paradise (1984). Wenders semble alors se chercher une autre ascendance, demande à être adopté par la culture alternative américaine en mettant son héros « sur la route ».

Mais cette passion pour la culture américaine est-elle un choix ? « Les Américains ont colonisé jusqu’à notre subconscient », dira Peter lors de la dernière soirée qu’il passera avec Brüno, les deux hommes ayant trouvé refuge dans un ancien poste-frontière américain abandonné : ils sont au bout de la route et vont devoir faire un choix. Peter retournera auprès de sa femme.

Tous ces personnages blessés psychologiquement par l’histoire se présentent alors comme des hommes esseulés, à la recherche d’une femme qu’ils ne peuvent rejoindre tant qu’ils ne se sont pas remis sur le fil de la vie. Les femmes sont presque absentes de cet univers, et les hommes se divisent en deux catégories : ceux qui sont encore sur la route (Peter, Brüno) et ceux qui ont été mis au bord de la chaussée, les accidentés. Là aussi, un fil reliant l’univers de Jarmusch à celui de Wenders peut être tiré, puisque les hommes esseulés font l’objet de l’affection du réalisateur-rocker américain dès Stranger than paradise, jusqu’à Broken flowers (2004).

Le n°400 des Cahiers du cinéma (octobre 1987) est consacré à Wim Wenders (Les ailes du désir sort à cette époque).

Wenders nous apprend que l’idée stylistique d’Au fil du temps est venue de la série de photos que Walker Evans a prise dans le Sud des États-Unis pendant la Dépression (il me semble que Dogville de von Trier s’achève sur ces photos).

Et voilà que la dépendance vis-à-vis des États-Unis (dépassant la seule dimension culturelle) est vraie jusque dans l’impulsion qui est à l’origine du film.

Pour apporter d’autres arguments enrichissant les interrogations qui concernent l’histoire allemande et le cinéma : le fleuve dans lequel se jette « kamikaze » avec sa voiture, c’est l’Elbe qui partageait RFA et RDA, et Brüno et Robert, se déplaçant d’une salle de cinéma à l’autre, longent cette frontière durant leur périple.

Très beau film.

Je ne connaissais pas ce Wenders. Les références à Jarmusch première mouture ne m’étonnent guère : tous deux partageaient aussi une passion pour Nicholas Ray.