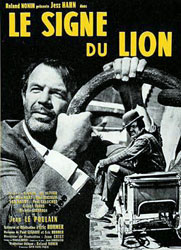

Éric Rohmer, 1959 (France)

Un été, un lion est réduit à l’état de rat et erre à travers Paris en pleurant son royaume perdu. Dans la peau du roi félin, Pierre (Jess Hahn) qui se réveille en rugissant d’être dérangé par le facteur ou qui de rage se fait les griffes contre les murs de la ville qui l’enferme. Le premier plan du film est pris sous un pont et le travelling qui suit est porté par les flots de la Seine. Tous ses amis en congés ou hors de Paris, chassé de son appartement et démuni au point de ne plus pouvoir se payer un hôtel, Pierre adopte les quais du fleuve comme lieu de perdition, jusqu’à ce qu’un vagabond le trouve et fasse de lui son nouveau compagnon.

Le fond est sociologique (la lente déchéance d’un homme qui, aussitôt ses soucis envolés, en oublie le seul bonhomme qui lui a porté secours) mais l’approche est presque géographique : parcours pédestre à travers Paris, place de la Concorde, île de la Cité, Saint-Germain-des-Prés, détour via le métro par la banlieue (Nanterre, le pont de Neuilly)… Chaque quartier est en partie identifié par sa population et ses habitudes. La caméra s’attarde même sur un plan de ville, reproduit un peu plus loin par une prise de vue aérienne. Ainsi l’attrait de Rohmer pour la ville est perceptible dès son premier long métrage.

Tourné en 1959 (année des Quatre cents coups de Truffaut, un an avant A bout de souffle de Godard), Le signe du lion ne sort en France qu’en 1962 (en même temps que Cléo de 5 à 7 de Varda qui porte sur une autre promenade parisienne). On y croise Godard (concentré à réécouter le même passage musical sur l’électrophone), Paul Crauchet, Stéphane Audran, Macha Méril… Nouvelles têtes, décors réels, flâneries urbaines, noir et blanc : même s’il n’a pas l’ampleur des chef-d’œuvre qu’elle engendre, le métrage participe pleinement à la redéfinition du cinéma qu’en donne la Nouvelle Vague. Le dernier plan associe le bitume du clochard au ciel étoilé que Pierre souhaite contempler et résume l’ambition de Rohmer, l’élévation du réel vers le conte.