Garry Marshall, 1990 (États-Unis)

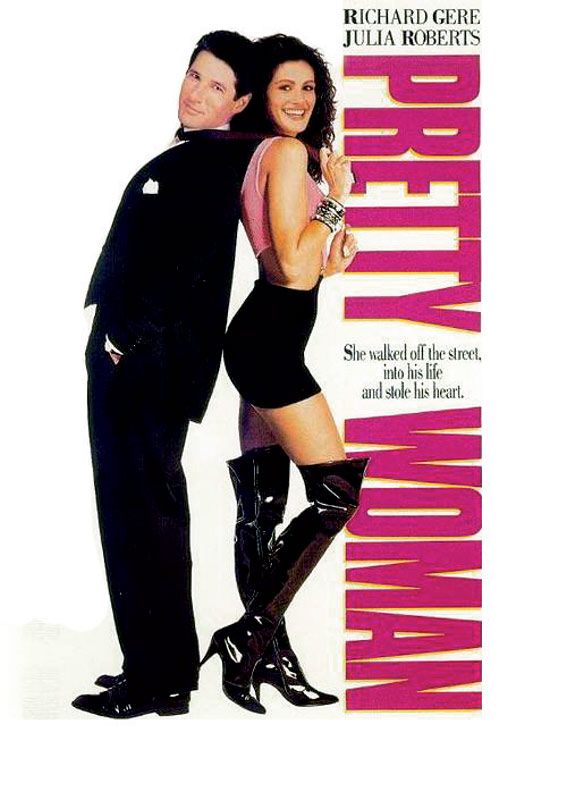

Cette même année Nicolas Cage en veste peau de serpent et Laura Dern en mini-jupe et cuissardes embrasent les routes américaines de leur amour rock ‘n’ roll (Sailor et Lula de Lynch). Julia Roberts conserve la jupe courte et les cuissardes mais Richard Gere, plus classique, endosse le costume et met la cravate. Garry Marshall préfère invoquer un romantisme sage (Charade, Stanley Donen, 1963) et faire de la pop et d’un peu d’opéra l’essentiel de la BO du film.

Les dialogues répètent à diverses reprises, notamment en préambule et en conclusion de l’histoire, l’improbabilité de la situation développée : « Hollywood, la machine à rêves », « cette salope de Cendrillon », « c’est un conte de fée que je veux vivre… ». D’un commerce de trottoirs à la vie dans les palaces et les tours de verre, l’élévation sociale fulgurante de la jeune femme donne au récit un caractère féérique. Les personnages principaux (Vivian, Edward, le maître d’hôtel) rêvent tous à la perméabilité des milieux socio-professionnels. En outre, ce n’est pas un défi de linguistes qui motive d’abord la communication entre les sphères fortunées et les sous-couches déshéritées (My fair lady, George Cukor, 1964), mais seulement les courbes d’un corps à louer appuyé sur la portière d’une voiture de sport. Son conducteur est un puissant homme d’affaires qui, associé à un avocat avide, rachète les entreprises en difficulté et les revend en de très bénéfiques plus-values. Embarquée dans la voiture, Vivian la prostituée prend le volant et Edward le milliardaire bientôt redirigé de la finance pure et carnassière vers la production utile. En effet, plutôt que d’écraser sa victime en démantelant ses entreprises, il s’associe à elle. Pretty woman ou comment humaniser le capitalisme agressif au début des années 1990 ? Improbable disions-nous…

Alors qu’Hollywood rate un virage avec Jours de tonnerre (Tony Scott), ce sont deux histoires d’amour un peu naïves (le film de Garry Marshall et Ghost de Jerry Zucker) qui, rapportant près de deux cents millions de dollars de recettes chacun, deviennent aux États-Unis les gros succès de l’année*. Et après Pretty woman, allez chercher une boutique où faire du shopping sans musique…

* A. Boulat, A.Ferenczi, P.Mérigeau et P. Vecchi, « Spécial bilan 90 » dans Première, n° 166, jan. 1991, p. 62.