Terrence Malick, 2011 (États-Unis)

Terrence Malick tourna dans les années 70 deux films : La balade sauvage (1973), sorte de Bonnie and Clyde (Penn, 1967) qui tourne à la robinsonnade, puis une fresque sociale et biblique, Les moissons du ciel (1978), qui n’est pas sans rappeler le roman de Steinbeck A l’Est d’Éden par le parallèle qu’il établit entre la fondation de l’Amérique contemporaine (de sa technique mécanisée) et la fondation de la race humaine dans la Genèse. Après sa fameuse absence de plusieurs décennies, Malick revint avec une conception plus complexe du montage, renonçant à la chronologie pour des investigations toujours plus hardies ; il livra d’abord La ligne rouge (1998), film d’une ambition gigantesque, alliée à une grande indifférence aux attentes des producteurs, des spectateurs comme des acteurs – des stars recrutées se voient ainsi disparaître au montage dans ce film de guerre. L’intrigue, celle d’une histoire d’insubordination au combat 1, avait encore du poids dans le montage de ce film : le montage se devait de respecter sa chronologie, du moins jusqu’à ce que le récit abandonne cet argument pour se concentrer sur le personnage contemplatif et fugueur campé par Jim Caviezel. Dans Le Nouveau Monde (2005), qui retraçait les premières heures de l’Amérique moderne en se concentrant sur la figure de Pocahontas, le réalisateur texan recourut à de nombreux plans subjectifs, ponctués par ces questions intérieures qui représentent comme une signature des films de Malick ; la narration s’en trouvait comme reléguée en arrière-plan.

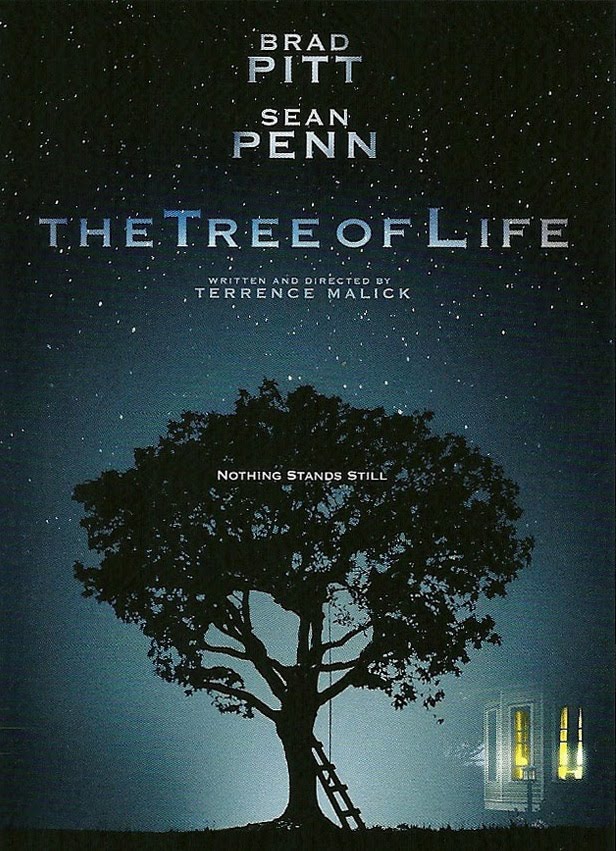

Avec The tree of life, Malick continue à progresser dans l’affirmation de son style et nous offre le spectacle ardu mais merveilleux d’un cinéma tout neuf, d’une forme, d’un rythme, d’un rapport à la narration qu’il faudra étudier, peut-être reconnaître dans les productions futures d’autres réalisateurs. Peut-être inscrira-t-on ce film dans la liste des œuvres ayant offert de nouveaux signes à l’expression cinématographique. Dans l’enthousiasme de cette découverte toute récente, je ne peux m’empêcher d’y voir le Mulholland Drive des années 2010, l’œuvre qui parachève la recherche personnelle d’un artiste qu’on savait au-dessus de la nuée des réalisateurs de son temps. La vision du créateur y semble tellement dénuée d’emprunts directs à d’autres réalisateurs, tellement intègre qu’elle vide le support choisi, celui du film, de toutes ces innovations d’un temps qui s’étaient figées en contraintes incontournables. Malick parvient à s’exprimer avec une syntaxe toute personnelle, d’une immense maturité, mais aussi d’une aisance toute juvénile. Déconcertés ou émerveillés, nous entrons en territoire vierge : nous foulons enfin ce nouveau monde dont nous n’avions vu jusque-là que les contours.

UN RÉCIT AMÉRICAIN

Peut-on chercher à éclairer le rapport de Terrence Malick à la nature et à la foi avec d’éventuelles influences qui pourraient nous aider à comprendre ce qu’il a entrepris dans The tree of life ?

Dans la première moitié du XIXe siècle, le romantisme et la nouvelle vision de la nature comme de l’art qu’il introduit abordent les côtes américaines. La transposition de cette nouvelle sensibilité née en Allemagne se nommera transcendantalisme aux États-Unis, mouvement plus proche des œuvres de Novalis et du cercle de l’Athenaeum que celles nées du romantisme français. En un sens, le transcendantalisme peut être considéré comme plus extrême que le romantisme : pour mieux oublier la morale des hommes et renouer avec la nature sauvage, laquelle n’a pas changé depuis que son Créateur l’a formée, H.D. Thoreau ne va-t-il pas jusqu’à s’exiler dans une cabane au milieu des bois du Massachusetts pendant deux années – expérience relatée dans Walden ou la vie dans les bois ? Il ne sera pas le dernier anachorète américain de l’histoire, et les espaces qu’offre ce gigantesque territoire exercent depuis sa découverte par les Occidentaux une forme de fascination – pensons par exemple au roman Sur la route de Jack Kerouac.

Aussi le cinéma américain s’est-il tôt fait le reflet de cette fascination, le genre si prisé du western l’illustrant parfaitement : la constante avancée vers l’Ouest et la traversée de territoires hostiles et escarpés représentent en un sens une survivance du transcendantalisme, de cet appel vers l’infini au contact de la nature 2.

The tree of life est un film transcendantaliste en ce qu’il éclaire le destin individuel – celui du personnage joué par Sean Penn, Jack, qui se remémore son enfance et ses rapports conflictuels avec un père sévère – par une contemplation de la nature, elle-même dotée d’une forme de conscience (les personnages la personnifient en lui posant des questions). La mère du héros formule au début du film le duel idéologique qui va avoir lieu dans la formation du héros, énonçant qu’il existe deux voies possibles, celle de la nature et celle de la grâce. L’enfant que l’on voit grandir pendant le film apparaît comme un animal attiré par le caractère instinctif de sa mère et corseté par la sévère éducation puritaine de son père. C’est ainsi dans la manière dont le conflit entre la culture et la nature est posé que ce film apparaît comme très américain : car si le discours puritain du père se trouvera abandonné par le fils (comme par le père lui-même à l’automne de sa vie), le fait de croire à quelque chose apparaît comme une nécessité absolue. La voie de l’athéisme n’existe pas dans le propos du réalisateur texan : il n’existe que celle de la grâce, chrétienne, et celle de la nature, lieu de la transcendance.

OPPOSITIONS ET DÉLIVRANCES PAR LE MOUVEMENT

On devrait s’attarder sur la beauté éblouissante de nombreux plans du Tree of life : la nuée d’oiseaux autour d’immeubles, la manière de souligner les lignes de bâtiments architecturaux, les plans sur la matière vivace et d’une grâce comme chorégraphique, les tableaux maniéristes prenant Jessica Chastain pour modèle… Mais nous nous pencherons plutôt sur la juxtaposition de ces plans, le montage complexe opposant différentes périodes de la vie du héros et des siens, puis différentes périodes de la vie sur la Terre pour enfin parvenir à résoudre ces oppositions.

Le film s’ouvre sur la vision d’une enfant aux cheveux roux, que l’on découvre entourée d’animaux. Très vite, c’est une femme aux cheveux roux qui la remplace à l’écran (le même personnage plus âgé), et cette femme apprend la mort de son fils âgé de dix-neuf ans : elle ne veut plus vivre, défie intérieurement Dieu dont elle ne comprend pas les desseins. Parmi les gens qui tentent de la consoler, une femme âgée (la grand-mère de Jack) lui énonce de ces vérités banales, les seules qu’on parvient à trouver dans ces circonstances : le temps résoudra tout, la vie continue. La suprême ironie de ce film est que le sens existentiel que le héros et le spectateur finiront par trouver n’est pas très différent de ces deux simples phrases énoncées dans les premières minutes du film. Mais le montage, qui permettra un immense voyage dans le temps, redonnera à ces vérités toute leur pertinence.

Nous découvrons ensuite Jack adulte, joué par Sean Penn, homme accompli d’un point de vue professionnel, mais seul et triste dans son loft dépouillé. Enfermé dans son passé, il ne cesse de revoir, réassembler intérieurement les images de cette enfance ratée, des combats qu’il y a vécus et qu’il a intériorisés, devenant un adulte tourmenté. Soudain, ce personnage a une vision fugace et encourageante, celle de son petit frère mort qui l’invite à sortir de son labyrinthe intérieur en déroulant l’écheveau de sa mémoire : « Trouve-moi. ». Le film se fera le témoin de cette recherche dans la mémoire du personnage joué par Sean Penn, lui faisant revivre et mieux comprendre le sens de sa propre existence.

Mais avant cette remémoration, une première longue et esthétique « séquence parallèle » (je ne sais comment la nommer et m’inspire de l’expression technique « plan parallèle ») nous permettra de revivre la naissance de la vie elle-même, l’apparition de la lumière dans le néant obscur de l’univers, puis la naissance difficile et l’évolution miraculeuse d’une vie qui revêt des formes infinies. Nous ne parviendrons à sortir le héros de ses tourments qu’en mesurant l’histoire de sa vie à celle de la vie elle-même dans les siècles des siècles – nous reviendrons sur ces « séquences parallèles ».

Le récit se concentre bientôt sur la naissance, puis l’enfance de Jack, la question initiale qui sous-tend ce choix de montage semblant être : « A quel moment l’épanouissement de cet être humain a-t-il été refréné ? ». Presque chaque plan de la partie sur l’enfance du protagoniste montre une opposition : nombreux conflits avec le père, mais aussi opposition entre lui-même bébé et son frère nouveau-né, entre lui et une petite fille dont il tombe amoureux mais qu’il n’ose approcher … Le mouvement opéré par le montage de différents instants de l’enfance du héros semble d’abord aller de la lumière à l’obscurité : de sa naissance idéalisée par une image surexposée à la lumière, avec des personnages tous vêtus de blanc (ici, on pourrait peut-être reprocher à Malick une symbolique trop appuyée), vers ce moment d’amertume et d’angoisse où le protagoniste apostrophe intérieurement ses proches, qu’il croit épargnés par ses propres tourments (« Comment faire pour revenir là où vous êtes ? »). Jack dans sa complainte apparaît comme un second Job (personnage cité deux fois dans le film), victime de ce qui lui semble un caprice divin, mais aussi avocat des hommes face à leur Créateur qui semble indifférent à leurs tourments :

« Qui me fera revivre les mois d’antan, ces jours où Dieu veilla sur moi,

Où sa lampe brillait sur ma tête et me guidait dans les ténèbres ? » 3

Entre-temps, on le verra s’adonner au mensonge, martyriser son frère, se quereller avec son père et même être tenté de le tuer, chacune de ces fautes semblant ajouter à son sentiment de culpabilité et le menant à un isolement toujours plus grand. La sexualité, la rivalité que l’enfant éprouve face à son père, à qui il dispute sa mère, tout cela fait comprendre au jeune américain élevé dans la foi chrétienne qu’il a sombré dans le péché, et le personnage interprété par Sean Penn semble demeurer seul dans cette impasse plusieurs décennies après le récit de cette enfance amère.

UN MONTAGE PARALLÈLE NON MÉTAPHORIQUE

Cependant, l’évolution du héros sera finalement à l’image de ce plan en contre-plongée sur de gigantesques séquoias : l’enfant semble ne pouvoir s’élever sous l’ombre de figures ou de principes trop écrasants, mais le soleil percera tout de même les frondaisons pour lui permettre d’accéder à la lumière.

Car The tree of life rajoute aux deux époques de la vie du protagoniste un troisième récit, en montage parallèle : celui de l’apparition et du développement de la vie, déjà évoqué, depuis ses prémisses jusqu’à la disparition des dinosaures 4. C’est surtout cette partie du film de Malick qui a soulevé des réticences. On a pu entendre deux types de critiques à propos de ces deux séquences grandiloquentes insérées dans ce film sur une enfance américaine : la moins intéressante considérait que le réalisateur alourdissait sa fiction en y glissant un documentaire importun ; la seconde estimait que les plans sur la nature dans les précédents films de Malick, qui n’étaient pas rassemblés en séquences indépendantes du récit, suffisaient pour exprimer le même message 5.

Cette dernière réflexion est erronée, car Terrence Malick donne un sens tout nouveau au montage parallèle dans son dernier film. La plupart du temps, le montage parallèle sert essentiellement à élaborer des métaphores au cinéma : par exemple, dans La ligne rouge, au milieu d’un passage où un soldat se demande si la violence guerrière va à l’encontre des règles de la Nature, un plan de coupe nous fait observer une liane qui entoure un arbre ; cette liane étreint l’arbre comme deux amants s’étreignent, mais elle l’étouffe aussi à mesure qu’elle se développe. L’insertion de cette image sert de métaphore pour décrire l’équivoque de la violence, à la fois instinct de survie et instinct de mort, rencontre et abolition d’autrui. C’est là un recours pertinent mais assez traditionnel à ce procédé.

Dans The tree of life, la première séquence parallèle vient contredire le pessimisme de Jack adulte en décrivant le miracle universel de l’apparition d’une vie qui a su prendre des formes aussi variées que belles. Le retour à l’enfance du héros développe alors le thème déjà évoqué ici de la fin de l’innocence, qui laisse ce personnage dans une impasse faite d’oppositions indépassables. La délivrance sera apportée par la seconde « séquence parallèle » qui poursuit l’exploration de la vie et de son évolution. Elle reprend le thème de l’opposition entre des éléments (luttes entre des cellules, entre la lave et l’eau, entre deux dinosaures…). Mais les ellipses qui permettent de juxtaposer ces différentes scènes passent sur des milliers, voire des centaines de milliers d’années (on parle de jump cut). La dernière séquence parallèle n’est pas une métaphore : elle permet au héros et à nous-mêmes de dépasser les contradictions de la vie humaine en l’inscrivant dans une temporalité plus large. La synthèse dans ce mouvement dialectique, qui dépasse des oppositions apparemment irréconciliables, est donnée par le spectacle du passage du temps, qui justifie progressivement tous les évènements passés en montrant qu’ils ont eu une conséquence positive : la vie continue. Le temps apparaît initialement comme l’ennemi, à l’automne de la vie de Jack qui a déjà perdu les êtres qui lui étaient les plus chers – son frère et peut-être sa mère adorée :

« Ô douleur! Ô douleur! Le temps mange la vie,

Et l’obscur ennemi qui nous ronge le cœur

Du sang que nous perdons croît et se fortifie. » 6

Mais la contemplation du spectacle de l’évolution permet de dépasser cette conception pessimiste: les matières s’opposant semblent bientôt se mêler comme dans une danse ou une union érotique, les dinosaures féroces se surprennent à s’accorder un geste de tendresse. Alors qu’en apparence l’existence ne semble qu’une lutte pour la survie, où le vainqueur se retrouve désespérément seul après avoir triomphé de son ennemi, la fin du film montre qu’en réalité tous les éléments qui composent notre univers concourent en un geste inconsciemment solidaire à faire perdurer cette vie qui se donne à contempler dans toute sa beauté aux personnages comme aux spectateurs. Le film peut alors se clore sur la vision mystique d’une longue marche de l’humanité, une chaine humaine dans laquelle Jack adulte retrouve enfin les êtres perdus (ses parents, son frère décédé, mais aussi lui-même enfant) et avance avec eux en une procession sans fin qui permet à l’essentiel, à la vie elle-même, de continuer à exister même si les existences individuelles qui la composent sont vouées à disparaître. Cette synthèse dans laquelle le héros trouve sa délivrance permet aussi de réconcilier des conceptions scientifique (le darwinisme) et religieuse (la Providence) de l’histoire. C’est bien le facteur temps, un temps élargi à partir de l’expérience individuelle du héros jusqu’à l’échelle du cosmos, qui permet de rendre à nos existences un sens ; le montage donne forme à cette réflexion sur le temps par la juxtaposition directe de scènes appartenant à des moments et à des lieux très éloignés. Et la réconciliation de l’homme avec le cosmos se trouve comme scellée à la fin du film par l’image du pont monumental et élégant qui unit les deux rives devant le personnage de Sean Penn, enfin libéré.

Malick prouve d’ailleurs dans The tree of life sa grande sensibilité à l’architecture. La représentation positive de cette dernière montre que l’opposition nature bonne/culture mauvaise est inopérante dans le cinéma de Malick, vérité que J.M. Durafour avait déjà pressentie dans son article sur La ligne rouge 7. L’architecture qui semble d’abord écraser Sean Penn s’impose finalement comme une voie pour établir un lien avec la nature, car cet art s’exprime dans un langage commun aux hommes et à la nature, celui du Beau. On pourrait citer en plus du plan sur le pont celui où le ciel bleu se reflète dans les vitres d’un building ; les deux éléments (ciel et verre) finissent presque par se confondre, la frontière s’estompant entre construction humaine et cosmos dans les dernières secondes du film:

« A jamais le muable,

A jamais la matière, le changement, l’effondrement, la cohérence nouvelle,

A jamais les ateliers, les fabriques du divin,

La production d’eidolons ». 7

UN TRÈS GRAND FILM POUR CETTE DÉCENNIE ? RÉPONSES À QUELQUES RÉTICENCES

Mulholland Drive a unanimement été célébré comme le film de la décennie 2000-2010. En effet, ce chef-d’œuvre prolonge la recherche initiée avec Eraser head (1977) jusqu’à Lost highway (1997) pour livrer un puzzle de séquences en apparence désordonnées, mais qui par une logique inexplicable sont ressenties comme parfaitement agencées. Et à l’intérieur de ces séquences, aucun plan ne semble maladroit ou laid, tout plaît, fait rire ou frémir. Inland Empire (2007) montre en ce sens que Lynch avait déjà réalisé son chef-d’œuvre en 2001, puisqu’il apparaît surtout comme un laboratoire chaotique pour tenter de trouver de nouvelles inspirations après son plus grand film.

Dans The tree of life, le propos est métaphysique et l’ambition monumentale, d’où certains plans excessifs : l’accouchement très sacralisé, plusieurs plans sur Jessica Chastain 8… Mais être excessif ne signifie pas nécessairement être maladroit, c’est le propre aussi des artistes qui parviennent à trouver un langage éminemment personnel. Malick semble d’ailleurs indifférent à nos éventuelles critiques, n’hésitant pas à tendre le bâton pour être battu, comme lorsqu’il montre la mère en seconde Blanche-Neige (dans sa vitrine). Chaque créateur parfaitement maître de ses moyens est excessivement lui-même : Kubrick est peut-être trop cynique, Michael Mann trop austère, Tim Burton trop fantasque 9, et Malick trop emphatique. Mais peut-on être un autre que soi-même ? Il faut au contraire louer la capacité de Malick à maîtriser la forme qu’il a élue au point de lui donner une empreinte personnelle dans chaque plan qu’il crée. Par exemple, la représentation de dinosaures au cinéma nous avait accoutumés à nous poser une seule question jusqu’à maintenant : quand le dinosaure qui s’abreuve tranquillement à la rivière en ce moment va-t-il être dévoré par un autre cinq fois plus gros, dans une immense cacophonie d’arbres déracinés et de cris ? La seule variante qui a été trouvée jusqu’aujourd’hui a été de remplacer le tyrannosaure par plusieurs petits dinosaures qui crachaient du venin, ce que fait Spielberg dans Jurassic park (1993) – on ne s’en émerveillera pas. Mais à ces représentations grossières de la chaîne alimentaire, Malick oppose une idée simple et cependant complètement neuve : et si l’on montrait les dinosaures comme n’importe quel animal, qui paît, boit et se blesse sans constamment pousser des cris de dragon et donner l’impression de charger le caméraman ? Restent aux plus puérils des spectateurs à critiquer la qualité visuelle de ces dinosaures : on leur demandera alors de jeter 2001, l’odyssée de l’espace (1968) aux poubelles de l’histoire du cinéma avec le film de Malick : les primates n’y ressemblent-ils pas à s’y méprendre à des figurants en costumes de singes? Et qui n’avait compris en 1977 qu’un nain était enfermé dans la cocotte couinante bleue et blanche renommée R2D2? Cela ôte-t-il de l’intérêt aux inventions de leurs créateurs ?

Enfin, The tree of life est-il un film de propagande religieuse comme on a pu nous le faire craindre? Aurai-je été détourné de mon agnosticisme mou par le pernicieux Malick ? Et finira-t-on par apprendre dans quelques années que je me suis donné la mort avec quelques critiques de Positif dans un rituel collectif sanglant, après que j’aurai permis au réalisateur texan de faire de ma femme une de ses concubines? La fin du Tree of life n’est pas exclusivement chrétienne, elle est comme tout chez Malick une recomposition extrêmement personnelle à partir de lectures érudites, en considérant encore une fois que l’influence majeure de ce réalisateur américain est le christianisme ; il est évident qu’un pasteur américain ne reconnaitrait pas son dogme postulant la prédestination dans cette représentation d’une humanité toute entière réconciliée et délivrée après la mort ; peut-être la conclusion du Tree of life est-elle même plus bouddhiste que chrétienne (dans la dernière séquence, la mère donne son fils à son Créateur, comme si elle acceptait de le laisser réintégrer le monde en une nouvelle naissance – suit immédiatement un mystérieux plan sur des tournesols) ; peut-être est-elle plutôt une illustration visuelle des fragments d’Héraclite :

« Joignez ce qui est complet et ce qui ne l’est pas, ce qui concorde et ce qui discorde, ce qui est en harmonie et en désaccord ; de toutes choses une et d’une, toutes choses »

Reste que The tree of life n’est en aucun cas un sermon déguisé (il faut se rappeler un vrai film de propagande religieuse comme l’a été La Passion du Christ de Gibson en 2004 pour voir toute l’absurdité de ce reproche). Il demeure l’expression de la sensibilité d’un artiste qui voit un principe créateur, un souffle derrière l’apparence de la matière : peut-on le lui reprocher autrement que par un credo athée? A part si nous avons raté cette information capitale, aucun scientifique n’a encore prouvé l’impossibilité d’un Créateur, et ce manque de preuve range toujours l’athéisme dans la catégorie des croyances. L’athéisme dogmatique n’est-il pas alors aussi bêtement intolérant que la foi dogmatique ?

1 Elle reprend donc en partie l’argument des Sentiers de la gloire de Kubrick. Une ascendance plus profonde serait peut-être à rechercher dans The deer hunter de Michael Cimino (1978). La structure déroutante de ce film de guerre, qui consacre sa première heure à une partie de chasse donnant la part belle à la nature, annonce la volonté un peu mégalomane de Malick de toujours élargir son sujet.

2 On peut cependant objecter que le mouvement vers l’Ouest est surtout une destruction de la nature au profit de la culture, la marche de la civilisation. Jouissance de la vie sauvage et désir de donner une marque humaine et civilisée au paysage cohabitent en fait dans le genre du western, lequel vit de cette tension.

3 Livre de Job, 29, 2.

4 Toujours dans Le Livre de Job, la première réponse de Yahvé à son accusateur n’est-elle pas de demander: « Où étais-tu quand je formai la terre? » La longue séquence sur la création de l’univers permet à Jack et à nous-mêmes d’assister à cette création, de dépasser les limites de l’expérience humaine par le pouvoir de l’imagination poétique.

5 Cyril Béghin formule bien cette différence du dernier film de Malick avec ses précédentes œuvres : « Aucun personnage-relais n’est là en contre-champ pour assister avec nous à la création du monde […] » dans les Cahiers du cinéma, n° 668, juin 2011.

6 Charles Baudelaire, « L’ennemi », Les Fleurs du mal.

7 Voir l’article sur le site de Cadrage.

8 Walt Whitman, « Eidolons », Feuilles d’herbe, trad. J. Darras, « Poésie Gallimard », Gallimard, 2002.

9 On a relevé le caractère très américain de son cinéma ; on peut aussi dénoter une vision extrêmement masculine de la femme chez Malick, laquelle se trouve dénuée de tout érotisme pour se convertir en être presque immatériel.

10 En passant, il est étonnant de voir chez deux réalisateurs si éloignés un plan presque identique : lorsque Jessica Chastain se met à léviter autour d’un arbre, comment ne pas songer à la bonne sorcière de Sleepy Hollow (1999) qui lévite aussi devant le héros enfant, dans un flash-back également destiné à montrer les raisons des névroses du héros adulte, la mère étant opposée là-aussi à un mari puritain (mais celui-ci saura la châtier plus efficacement que Brad Pitt n’ose le faire) ?

Concernant des films aussi complexes, il n’est pas gênant de trop lire. Ajoutons donc un lien vers Les cafés géo où Manouk Borzakian et B. Pleven proposent leurs regards de géographes à travers lesquels on retrouve des éléments pointés dans ton article.

J’ai de mon côté été tout autant subjugué par cet arbre dont la symbolique ne pouvait mieux convenir à un réalisateur qui sait aussi bien mettre en scène, de façon aussi neuve et personnelle, le rapport entre l’homme et l’indéfinissable, entre la terre et le ciel.

Bonjour,

D’abord félicitations pour ce long texte que j’ai du lire assez vite mais que je vais relire avec intérêt une fois mes obligations professionnelles remplies (pour une raison que j’ignore, il est mal vu d’aller sur internet pour lire des trucs qui n’ont aucun rapport avec son job !).

J’ajoute juste, comme Benjamin, un truc à lire : le texte de Michel Chion sur les Inrocks.

Sinon, sur cette séquence des dinosaures, c’est 5 minutes de film et je suis d’accord avec ce qui est écrit. Je croise des gens (et des amis) qui n’aiment pas 2001 parce « ça se voit que c’est des costumes de singes ou que le vaisseau est trop statique ». La scène de Tree of Life bénéficie d’effets spéciaux peut-être un peu moins performants que sur d’autres films (enfin quand on voit les bandes annonces de Thor ou de Green Lantern, on peut se poser la question) mais surtout elle symbolise bien la séquence « voyage » proposée par Malick et la réaction de rejet qu’elle peut susciter. Comme les costumes de singes symbolisent le rejet d’une séquence muette de 25 minutes. Et c’est un symbole fort car les défenseurs du film ne peuvent faire l’impasse sur la scène des dinosaures. Là encore, je renvoie au texte de Michel Chion qui la compare… aux singes de 2001 !

C’est sur quel numéro des Inrocks ? Je ne crois pas que ce soit cet article-ci, mais comme Chion y explique pourquoi il apprécie la considération du dinosaure malickien…

Si l’on déroulait les bobines de Tree of life, on obtiendrait peut-être le dessin d’une spirale (voir le plan sur les vitraux d’une église moderne -que j’aimerai identifier-, où chaque vitrail serait lui-même un plan du film). Cependant, à la différence de la spirale d’Inception ou de celle de Vertigo, le mouvement donné par Malick ne l’enferme pas vers un centre toujours plus profond et plus sombre (le tréfonds de l’être et tout ce qui peut être caché à cet endroit), mais plutôt en sens inverse, il conduit la spirale à se déplier infiniment vers l’extérieur et, par ces vitraux, à toujours refléter la lumière qui en constitue le cœur. Pour te rejoindre Romain, un des sens que l’on pourrait donner à ce déploiement est celui de la vie qui continue.

Je viens de lire l’article en question et, en effet, je vais plutôt dans le sens de Michel Chion, je crois (c’est rassurant).

Un extrait, à propos du facteur commun de l’amour entre scènes sur l’histoire de la famille de Jack et scènes sur l’histoire du cosmos (passant par ces fameux dinosaures):

« je trouve que cette idée (c’est ce que du moins je comprends) de mettre les dinosaures dans le coup de l’amour n’est pas à imputer à une religiosité nationale que les Américains hériteraient par naissance et éducation. C’est le pays, aussi, sa géographie, qui suggère de tirer ce trait entre les ères. Sur la plus grande partie de son territoire, en effet, il y a deux siècles […] il n’y avait effectivement personne, juste de la vie animale. Sans compter ces grands sites sur lesquels, j’y fus, il nous semble voir à l’œil nu l’âge colossal de la Terre, comme le Grand Canyon. »

Le lien entre les grands espaces américains et une aspiration au propos métaphysique dans le cinéma de ce pays est donc déjà relevé par M. Chion. J’aime aussi la prudence que M. Chion conserve en parlant du cinéma de Malick, malgré sa très grande connaissance de ce dernier ; on marche quand même sur des œufs en voulant l’expliquer, comme c’était déjà le cas avec la palme d’or 2010 (Oncle Boonme…)

Euh, je viens de relire le texte et je comprends pourquoi tu n’es pas sûr que ce soit le bon article.

1/c’est l’article auquel je pensais

2/j’ai visiblement fait un petit montage dans ma tête en lisant sur un blog (lequel ?) qui parlait sans doute du texte en question et faisait une comparaison avec les singes de 2001. Enfin je crois surtout à ce célèbre raccord cut os/vaisseau qui est une ellipse de plusieurs millions d’année… Bref, je ne sais plus.

My mistake. Mais le texte de Chion est très bien et il met en parallèle le geste du dinosaure avec celui du père.

Je ne sais pas si Malick a filmé le Grand Canyon mais une contre-plongée impressionnante nous situe en revanche dans l’ Antelope Canyon. De même, Borzakian identifie la Goblin Valley. Et lorsque Penn foule le sol de ce site, le propos de M. Chion sur ce « trait tiré entre deux ères » trouve un argument supplémentaire puisqu’il assure ainsi le lien entre la nature restée la même des siècles durant et la culture d’un individu qui se cherche.

Comme Les moissons du ciel qui débute dans une fonderie de Chicago et se poursuit dans les plaines texanes où travaillent bras et machines d’un tout jeune XXe siècle, The tree of life porte en lui un caractère très américain. Cette identité (cette « américanité » ou ce transcendantalisme), le chef décorateur Jack Fisk (aux côtés de Malick dès 1978) et le directeur artistique David Crank avaient su la créer dans un précédent chef-d’œuvre, There will be blood de Thomas Anderson (2008).

Toujours parmi les membres de l’équipe technique, figure Emmanuel Lubezki en directeur de la photographie, poste qu’il occupait dans Sleepy Hollow. Peut-il être à l’origine de la lévitation de Jessica Chastain ?

Enfin si je repense à la forme spiroïdale pour représenter le film, je fais une erreur en croyant qu’il n’y a qu’un sens à suivre qui partirait du centre vers l’extérieur. Il y a bien un mouvement introspectif, le « Trouve-moi » que tu as su retenir Romain, qui oblige Jack à fouiller dans son esprit avant de trouver la paix. La spirale est commode pour penser un échange continue entre l’intime (que l’on suppose donc au centre de la figure) et l’universel (ce déroulement infini).

Tu as ouvert la voie avec Héraclite, et bien que je ne sois pas trop à l’aise avec les questions philosophiques… Il me semble que Jack ne fait rien d’autre que d’appliquer le « connais-toi toi-même » socratique.

Enfant, il prie d’abord pour ne pas être tenté et rester bon. Attribuant à Dieu les malheurs dont il est témoin et trouvant bientôt la seule bonté réductrice, il se met à faire du mal à sa famille.

Adulte, sa marche d’anachorète (pour reprendre un mot que tu utilises) le conduit à retrouver l’enfant qu’il était. Cette connaissance qu’il a alors de lui-même, lui permet selon le précepte de Socrate de savoir distinguer ce qui est bien de ce qui est mal (ce qu’il ignorait enfant) et de pouvoir enfin choisir sa voie, celle enseignée par sa mère plutôt que celle de son père, la grâce plutôt que la nature. Il tombe son masque et peut enfin être lui-même.

Un plan qui revient trois fois est très étrange : c’est une pièce sous les toits, longue et étroite, tout en lambris, tantôt vide ou avec un enfant et un adulte que je ne reconnais pas.

Ce plan sous les combles m’a également interpellé, et je ne vois vraiment pas comment le rapprocher de tout ce que j’ai pu dire sur le film. La seule chose qu’il évoque pour moi est certains plans oniriques de Twin Peaks (la série), avec le géant dégingandé qui apparaît à Dale Cooper. J’avais aussi pensé qu’il pouvait représenter la face secrète et plus honteuse qui se développe progressivement en Jack à mesure qu’il grandit, son subconscient, pour parler comme l’autre.

Même si avec le temps les détails disparaissent, il n’est jamais inintéressant de poursuivre la réflexion. Alors j’ai prospecté pour éclaircir le mystère du « plan sous les combles ». J’ai aussi posé la question ici ou là. Alex me répond ceci.

« ce plan est en exact contrepoint à l’esthétique du film: plan statique, serré, austère. Terri ne lésine pas sur les symboles, et je n’en vois qu’un: c’est le dedans, le monde-cerveau de l’homme. L’espace étroit et délimité de notre propre compréhension-vision du monde. Voir à quel point l’enfant est appelé à y monter (éducation, culture : scène de l’escalier), peut encore s’y mouvoir sans heurt avant qu’adulte, il ne s’y trouve trop à l’étroit. La fenêtre du fond symbolise notre lucarne sur le monde, nos yeux, notre regard. L’exact répondant à la dernière phrase de The thin red line : « Look out through my eyes, look at the things you ‘ve made, all things shining » (de mémoire). »

Et peu de temps après, après l’avoir incité à vérifier le découpage du film :

« Je pense plutôt que le géant symbolise l’instruction, l’éducation.

Concernant la mansarde lambrissée, la première occurrence à 44′ se situe juste avant que le père désigne à son enfant innocent la délimitation artificielle de la propriété, une ligne invisible et culturelle en pleine pelouse. C’est l’apprentissage de la limite et de l’interdiction. La deuxième occurrence à 1h 06′ (+ 22′) avant la scène de l’école et de l’écolière en robe bleue (instruction, amour enfantin), la troisième (la plus symbolique avec l’instructeur qui l’écarte de la fenêtre) occurrence à 1h 21′ (+37′) avant l’absence du père parti en voyage (émancipation avec la bienveillance de la mère), période de défi, de transgression et de repentance. C’est le seul moment où l’instructeur le détourne de son regard (la fenêtre) pour lui désigner son éducation moral vers le fond de la pièce, son monde-cerveau. L’enfant vit désormais dans le libre-arbitre (le tricycle) entre le regard pur et son éducation. »

Plutôt convaincant non ?

Nos amis du blog De son cœur viennent quant à eux de publier un texte qui reprend l’idée d’un lien « continu », « naturel » entre l’individu et l’univers (aucune opposition entre les deux, l’un allant vers l’autre et inversement). La lecture non chrétienne de Tree of life me paraît moins convaincante. Nous nous retrouvons en revanche sur le dernier paragraphe : « Un parfait objet artistique ».

Sur les pages de leur site, à propos des mêmes combles, nous avons évoqué les limites à l’élévation recherchée. Celle-ci allant avec le pardon et la lumière dans la séquence finale. Mais il faudrait revoir le film pour tenir compte de la place de ces inserts dans le montage.

Pour compléter les propos d’Alex:

Ces séquences illustrent en quelque sorte ce qu’écrivait Heidegger:

« La pensée travaille à construire la maison de l’Être, maison par quoi l’Être, en tant que ce qui joint, enjoint à chaque fois à l’essence de l’homme, conformément au destin, d’habiter dans la maison de l’Être. Cet habiter est l’essence de l’être-au-monde ».

Une originalité dans la pensée de Malick, c’est qu’il estime que l’innocence de l’enfance, celle du premier regard sur le Monde, ce regard qu’il nous incite à retrouver dans ce film comme dans Le Nouveau Monde, approche l’Être.

Comme si il prenait à la lettre ces autres mots d’Heidegger:

« Et si l’auroral était toujours au-delà de tout crépuscule, si même, la prime aurore dépassait, et de loin, l’ultime déclin ? »

Mots qui d’ailleurs illustrent à la fois la fin de La ligne rouge et du Nouveau Monde.

Mais aussi rejoignent, la morale de The tree of life comme celle du récit de Job selon Kierkergaard : se réjouir d’avoir eu, d’avoir connu, d’avoir aimé et côtoyé.

Pour revenir sur la note 10 au bas de ton article et sur une hypothèse formulée dans un précédent commentaire (une idée soufflée par le directeur de la photo Lubezki ; ci-dessus au 24 juin 2011), dans un entretien accordé à Positif (janv. 2012), Jessica Chastain (qui opère sur moi un charme de plus en plus fort) explique que le bref instant durant lequel elle danse et se soulève s’est décidé en fin de journée ; la scène n’était pas dans le scénario et il ne restait que quelques minutes à tourner. L’idée de Malick était de soulever l’actrice avec un harnais alors qu’elle marchait. Ça n’a pas fonctionné. Jessica Chastain s’est proposé de le faire en dansant, et voilà la scène.