David Fincher, 2007 (États-Unis)

Après la très esthétique séquence d’ouverture sur un premier crime du tueur du Zodiaque, le générique commence avec un plan en hélicoptère qui s’approche de San Francisco, puis nous suivons grâce à un montage parallèle l’entrée dans le bâtiment d’un grand journal des deux éléments qui vont se rencontrer pour créer un récit : le dessinateur de presse interprété par Jake Gyllenhaal d’un côté, et la première lettre que le Zodiac adresse à la presse, celle-ci traversant services et sous-services dans le labyrinthe urbain avant de parvenir dans les mains du directeur du quotidien. Le film racontera comment cette lettre, puis celles qui suivront, exerceront une fascination telle sur le héros qu’il négligera sa vie entière pour parvenir à résoudre l’énigme posée par ces crimes.

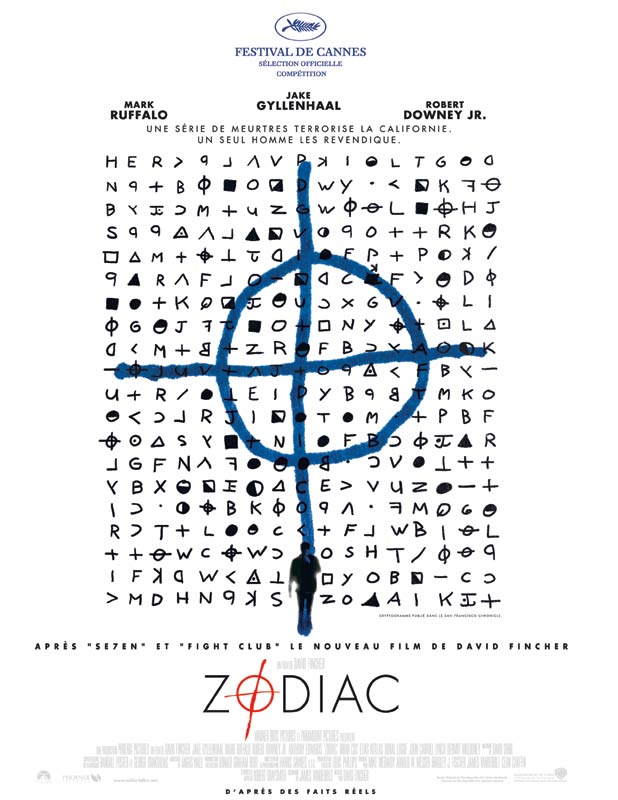

Le Zodiac a joint à sa missive un code chiffré, que les membres de la rédaction sont forcés de publier sous la menace d’autres meurtres. Il s’avérera que ce premier code est facile à percer. Mais c’est là que plusieurs protagonistes se font berner, puisqu’ils se lancent alors à corps perdu dans cette enquête, pensant pouvoir relever le défi lancé par le tueur, alors qu’à la fin du film, le Zodiac ne sera jamais arrêté.

Toutefois, l’intérêt de ce récit réside dans le fait que le code impossible à percer ne sera pas celui proposé périodiquement par le tueur. En effet, les protagonistes finiront par rassembler assez d’arguments (mais non de preuves) pour arrêter leur choix sur un suspect. Trois policiers iront même l’interroger dans l’usine où il est employé et ce tueur qu’on avait imaginé génial se trahira plusieurs fois bêtement, nous faisant partager avec les enquêteurs une certaine euphorie, la joie éprouvée à la perspective de sortir enfin du labyrinthe imposé par le tueur.

Cependant, les preuves accablantes rassemblées par les protagonistes vont se confronter à un autre labyrinthe, qui devient plus difficile à traverser avec le temps : celui d’une société toujours plus complexe et toujours plus adoratrice de la technologie, qui ne laisse plus de place au seul bon sens. Les enquêteurs ont en effet conscience qu’ils luttent contre le temps (« des preuves disparaissent, les gens oublient »), mais la nécessité de donner à leur conviction sur l’identité du tueur une forme acceptable pour le Système va leur faire perdre leur match contre le Zodiac : on fera bien comprendre à l’enquêteur principal qu’il n’est pas « dirty Harry » et qu’il doit se conformer à la procédure. La coordination des services de police de différents États suscite ainsi plus de frustration que d’efficacité ; Fincher s’attarde aussi très pertinemment à retranscrire ce qu’on appelle aujourd’hui si joliment le « buzz » (il existe le mot « rumeur » aussi, que même les gens sachant se connecter à internet peuvent employer) autour de l’apparition de ce tueur désireux de se servir des médias pour obtenir « son quart d’heure de célébrité ». Les radios relaient les journaux pour créer l’hystérie autour de ce tueur, le cinéma prend le relais avec le premier épisode de Dirty Harry (Don Siegel, 1971), justement, dans lequel le tueur (nommé malicieusement le « scorpion ») est un avatar du Zodiac. Une séquence assez comique avec du recul montre comment le Zodiac décide de s’adresser à une star de la télévision pour lui demander de l’aide, en direct et en prime time ; le fou qui s’adresse au présentateur faussement compatissant offre au public un Zodiac conforme à ses attentes, hurlant comme un damné au milieu d’une de ses phrases incohérentes.. Mais en fait, il ne s’agit pas du Zodiac et les médias créent également la confusion dans l’enquête. L’accession d’un criminel au statut de phénomène de mode sert également le tueur, puisque lorsqu’il décide de disparaître, les médias s’en désintéressent et, bêtement, la police n’offre plus que des moyens très limités aux enquêteurs: la mode devient une valeur supérieure à celles de la justice et de la vérité.

Le vrai Zodiac, lui, peut disparaître alors qu’il a été approché de si près par les enquêteurs, car les mailles du filet qui sont tendues autour de lui sont bien trop larges, les protagonistes ne peuvent mouvoir ce piège trop lourd, dépendant de trop d’instances policières ou médiatiques. Et on peut même aller plus loin en considérant que le Système, auquel les enquêteurs doivent se soumettre, n’est pas seulement un allié contrariant : il leur est hostile. Car quels motifs causent le refus par le Système d’appréhender ce suspect que Fincher désigne explicitement comme le coupable ? Une analyse graphologique et un test ADN discréditeront les enquêteurs, alors que le récit montre en quoi ces tests, contrairement à ce que le Système avance avec présomption, ne sont pas infaillibles. Les arguments rationnels des protagonistes pèsent donc moins pour le Système que les outils technologiques fournis par Lui-même.

On peut donc conclure du récit de Fincher la thèse suivante : la vérité importe moins au Système que l’obéissance au Système. Le personnage interprété par Jake Gyllenhaal est là pour le montrer : chacun le surnomme l’attardé, et le fait qu’il enquête en amateur non pas en obéissant aux lois du Système mais en se rendant dans des bibliothèques n’est sûrement pas étranger à ce jugement. Pourtant, ses investigations le mèneront au même suspect que celles des policiers dégoûtés, qui ont fini par renoncer à leurs convictions. Mais, encore une fois, la vérité importe moins que le fait d’obéir au code offert par le Système. On peut enfin évoquer cette scène où le dessinateur-enquêteur se rend chez son ancien collègue qui a sombré dans l’alcoolisme et passe ses journées à jouer au jeu Pong (l’ancêtre des jeux vidéo): « Mes enfants pourraient me tuer pour ce jeu », commente le héros. On sourit à cette idée quand on n’a pas encore bien saisi la réflexion sous-jacente dans cette histoire ; mais on ne sourit plus quand on sait la fascination que la technologie commence à exercer à cette époque, au détriment des relations inter-subjectives (et qu’en est-il aujourd’hui ?).

Cette critique sociale est servie par les mêmes effets visuels et le même recours à la technologie que dans les précédents films de Fincher, contrairement à ce que la critique avançait, trompée par les plans fixes sur les personnages qui dotent le film d’une apparence plus classique et par un générique non indépendant de la narration. Le reproche habituel formulé à Fincher d’appliquer une esthétique de clip musical à ses longs métrages pourrait être formulé ici, puisque le premier et le troisième meurtre pratiquent le ralenti esthétisant sur un coup de feu, suivi par la présence au premier plan de la bande sonore entraînante. Un effet numérique permet de suivre un taxi se faufilant dans les blocs de la ville comme on suit Pac-man dans son labyrinthe et on songe alors à la caméra fantomatique qui se faufile à travers la maison dans Panic room (sorti en 2001, autre réflexion sur les rapports hostiles entre la technologie et l’individu) ; un saut temporel s’opère grâce un plan ultra-accéléré dans lequel on voit un gratte-ciel s’élever. Ce recours visible aux effets numériques sert le discours inquiétant porté sur la technologie, donnant au spectateur l’impression que ce n’est plus une personne qui guide la caméra, qu’elle a été remplacée par une machine.

La réflexion critique sur ce qu’on persiste à nommer le progrès semble continuer à occuper Fincher puisque The social network (2010), tracera la biographie de Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, annoncée comme très critique. Le livre dont le réalisateur canadien s’inspire formule d’après ce que j’ai lu le paradoxe d’un site permettant de se faire « 500 millions d’amis » créé par un jeune geek qui frise l’autisme. On espère que la critique du personnage ne fera pas négliger à Fincher celle de ce site communautaire lui-même.

Je ne peux m’empêcher d’ajouter en fan attardé que la bande son sera réalisée par Trent Reznor, Mr. Nine Inch Nails, à qui l’on doit déjà les choix musicaux de Tueurs nés (Stone, 1994) et de Lost highway (Lynch, 1997) – Fincher a d’ailleurs réalisé pour lui le clip Only et s’est servi d’un remix de la chanson Closer pour le générique assez fascinant de Seven (1996). Recours massif aux machines et critique sociale lient en effet les deux hommes, et on souhaite que la confrontation directe avec le sujet de la technologie suscite une critique plus approfondie encore de la part de Fincher.

Je suis passé à côté de tout ce que tu racontes-là. Influencé par Benjamin Button (2009), je ne percevais, sans y avoir vraiment réfléchi, que quelque chose en rapport avec le temps passé et auquel la réalisation, plus sobre que par le passé, paraît se greffer.

Fincher chantre de l’anti-industrialisation ?

Faut-il revoir Fight club (1999) dans cette perspective critique d’une société industrielle ou post-industrielle aliénant l’individu au « progrès » technologique ?

Ce film était assez sobre pour du Fincher. Pas mal mais toutefois pas transcendant comme un Se7en par ex.