Alfred Hitchcock, 1954 (États-Unis)

Le magazine Blow up de Luc Lagier propose une rubrique appelée « collisions ». Sur le site d’Arte, depuis 2014 et jusqu’au 1 août 2114, on peut voir par exemple Quand Vertigo croise Bruges-la-Morte, ou, disponible depuis 2019 et un peu moins longtemps, Quand conversation secrète rencontre Psychose, deux fusions cinéphiles qui rendent compte des liens étroits que peuvent entretenir deux œuvres. Le mélange que nous envisageons à notre tour mériterait pareil montage, tout du moins j’imagine avec une certaine excitation ce que pourrait donner, dans un petit film tels que ceux-là, la collision entre Alfred Hitchcock et Christopher Nolan, une Fenêtre sur cour ouverte sur les mises en abîmes d’Inception (2010) et sur le parcours inversé autant que bouclé de Tenet (2020).

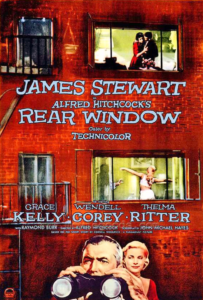

Pour opérer cette fusion, il faut un préalable. Commençons par rappeler que, comme la plupart des films de Hitchcock des années 1950, derrière son apparente simplicité, Fenêtre sur cour cache une grande complexité. Le film n’est pas seulement le récit d’un crime que Jeff (James Stewart), coincé sur son fauteuil roulant et depuis sa fenêtre, finit par révéler de ses trop libres indiscrétions (secondé à cette fin par Grace Kelly et Thelma Ritter, Lisa et Stella). De nombreuses analyses ont notamment démontré que Fenêtre sur cour était une métaphore du cinéma et que Hitchcock y donnait la définition de son propre cinéma (ce qu’ont écrit Chabrol et Rohmer, Truffaut bien sûr, Douchet et d’autres). En suivant ces réflexions, la cour de l’immeuble devient un écran sur lequel le photographe à la jambe en plâtre tue son ennuie et projette les histoires qu’il se raconte. Comme un split screen avant l’heure, les différentes fenêtres offrent autant de petites histoires : ses fantasmes (Miss Torso, les jeunes mariés), ses craintes (Miss Lonelyheart, le vieux couple et le chien) et ses pulsions (le couple Thornwald), toutes se rapportant aux représentations que Jeff se fait de la vie amoureuse.

Durant la première partie du film, Hitchcock place plusieurs éléments qui nous font douter un temps du drame qu’est en train de forger le voyeur à sa fenêtre : la forte température estivale, ses longues veilles (lui faisant les yeux rouges, ce que ne manque pas de lui faire remarquer Stella, l’infirmière « astrologue »), le sommeil contre lequel il ne parvient plus à lutter… Sans même parler de sa volonté plusieurs fois exprimée qu’un événement, quel qu’il soit, lui permette d’échapper au confinement imposé. A plusieurs occasions, un même mouvement de caméra lie également le décor éclaté de la cour et Jeff endormi sur son fauteuil, de telle manière que l’on en vient à penser que tout ce qui a été jusqu’alors vu du voisinage n’aurait été que le fruit de son imagination.

Complétant la métaphore qui ferait de la fenêtre un écran, ces plans sur Jeff endormi nous incitent à repenser l’organisation spatiale. La fenêtre marque une frontière, non plus seulement entre l’appartement et la cour, mais aussi entre un lieu réel et un autre imaginaire. Ainsi, l’appartement, filmé de l’intérieur, est l’espace matériel par excellence : Jeff y monte et démonte ses objectifs, se fait masser, la nourriture y apparaît en gros plan. Cet ancrage dans la réalité est encore confirmé par la jambe cassée, l’appareil photo brisé, ainsi que les clichés accrochés de la guerre, explosion nucléaire incluse (difficile de faire plus réel en 1954 que cet événement historique). A l’opposé, la cour de l’immeuble est le lieu de l’imaginaire et de la création artistique : sculpture, peinture, danse et… fiction criminelle. Dans cet espace, tout ne coule pas sous le sens, rien n’y est évident. Un gros bloc d’argile avec un trou est présenté comme une œuvre sur « la faim ». De même, on croit d’abord Miss Torso légère, avant de vérifier le contraire. Un vieux couple dort sur son balcon à la vue de tous… Des explications peuvent donc manquer dans l’espace de la cour, le spectateur vient combler lui-même les lacunes et sa réflexion rattrape (parfois sans difficulté) les nombreux hors-champs. Si le sens se perd, il est aussi possible de tordre la logique, cela afin que le récit d’une affaire criminelle, par exemple, finisse par convaincre les plus prosaïques.

« Fenêtre sur cour tout entier est un processus mental, restitué par l’image », selon ce que disait Hitchcock (dans The Art of Alfred Hitchcock de D. Spoto en 1976). La cour sur laquelle s’ouvre la fenêtre de Jeff n’est pas l’arrière-cour partagée entre plusieurs immeubles de Greenwich Village à New York (dont le décor s’inspire), elle est la représentation de l’espace mental de Jeff. Autrement dit, c’est une image de son cerveau avec ses différentes « cases » et ses interactions.

C’est le personnage de Grace Kelly qui nous permet d’aller plus loin. Lisa Carol Fremont est amoureuse de Jeff et n’a en tête qu’une chose, lui passer la bague au doigt. Lui, le photographe baroudeur, redoute une vie rangée avec cette femme « trop » parfaite, dont la vie est tout entière tournée vers le monde de la mode et donc bien loin de l’exotisme recherché par Jeff. Leur principale dispute évoque d’ailleurs tout un genre au cinéma, la comédie d’aventure. Quand Jeff lance la réplique « des talons aiguilles dans la jungle », le spectateur peut songer à A la poursuite du diamant vert de Zemeckis (1984) ou, pour prendre un autre exemple que j’aime bien, au segment avec Dolores del Río et Gene Raymond, seuls sur une plage des tropiques, dans Carioca (1933). Et pourtant si Jeff rumine sur sa peine et ses ténèbres desquelles il cherche à faire sortir quelque distraction, Lisa, elle, apporte son amour, sa nuisette et ses lumières à l’histoire : les trois lampes allumées quand elle rappelle son nom complet, les « lumières » au sens propre, et la résolution du mystère par le principal indice retrouvé, au sens figuré. Grace Kelly, lors de sa première apparition notamment, est dans ce film absolument divine. Elle incarne peut-être l’inspiration, toujours est-il qu’elle fait avancer l’intrigue.

Afin de totalement séduire Jeff, lorsque l’occasion se présente, Lisa ne va pas seulement enjamber une rambarde à quelques mètres de hauteur et risquer sa vie dans l’appartement du tueur supposé. En pénétrant dans l’immeuble d’en face, Lisa franchit une ligne et, à l’instar de Mia Farrow dans La rose pourpre du Caire (Allen, 1995), passe de l’autre côté de l’écran de cinéma. Là, elle se retrouve dans un espace mental où tout est possible : elle est dans le cerveau de Jeff. Avec pareille représentation, comment résister à arranger cette collision entre Fenêtre sur cour et Inception ? Lisa Carol Fremont, femme sophistiquée et très en vue, se révèle « expérimentée dans l’art périlleux » de « l’inception » : la spécialité de l’amoureuse très décidée consiste alors à secrètement déposer le germe de l’idée de mariage, « au plus profond du subconscient de son sujet, pendant qu’il rêve et que son esprit est vulnérable ». On s’en rend compte, Lisa déploie des talents comparables (sinon supérieurs) à ceux de Cobb et se montre, bien avant lui, capable d’acrobaties suspendues dans l’espace (en robe et en talons aiguilles pour ne contourner aucune difficulté) à un autre niveau de perception. L’idée placée dans la zone appropriée de l’encéphale (précisément les deux fenêtres où Jeff se fait une certaine conception du couple) est matérialisée par l’alliance qu’elle montre à son propre doigt (également son totem ?). L’anneau est certes la preuve qui manquait à la résolution de l’énigme policière, mais aussi surtout le symbole d’une union à venir que souhaite tant Lisa.

Thorwald (Raymond Burr) est le meurtrier, Lisa vient de le démontrer. Le crime a donc bien eu lieu, il n’est plus imaginaire. Singularité spatiale, Thorwald peut alors à son tour franchir la frontière entre l’imaginaire et la réalité et pénétrer dans l’appartement de Jeff, comme le tueur en série fictif traversait l’écran et devenait atrocement réel dans Last action hero (McTiernan, 1993). L’anomalie est telle que la réalité ne peut que s’affaisser sur elle-même et Jeff de tomber dans les limbes. Lisa, qui a pu s’extraire avec succès de l’espace carcéral dans lequel elle avait été jetée, peut venir récupérer Jeff dans ces limbes et le couple, à l’image de Cobb et de Mal, véritablement se retrouver dans le monde réel.

Rembobinons le film. Dans le déroulé de ce récit imaginé, une chose encore attire notre attention. C’est une réplique du lieutenant Doyle qui ne veut accorder aucun crédit aux accusations de Jeff et Lisa. Agacé par leurs hypothèses cumulées concernant Thorwald et le corps de sa femme découpé en morceaux, il leur affirme : « Your logic is backward ». Jeff et Lisa raisonnent à l’envers : ils désignent un coupable et inventent les preuves dont ils ont effectivement besoin pour attester du meurtre. Un geste est à mettre en relation avec la remarque : les aiguilles de la pendule remontées par Hitchcock en personne dans l’appartement voisin du compositeur. Fenêtre sur cour fonctionnerait-il de façon intermittente sur le principe d’inversion qui régit tout Tenet, le film de Christopher Nolan ? Fenêtre sur cour se prête aux interprétations sans cesse renouvelées. Les boucles et les mises en abîmes du film d’Hitchcock et de ceux cités de Nolan ne font que renforcer leurs interactions distantes mais très possibles.

Quelle belle collision ! J’adhère totalement 😉

Décidément, l’œuvre hitchcockienne est un puits sans fond, et cette « fenêtre sur cour » un film plus vertigineux encore que l’est son « Vertigo« . Et quoi de plus naturel qu’une lecture télé-ologique d’une œuvre qui traverse l’écran, qui pénètre au cœur de l’inconscient, s’aventure dans ces zones de prédilection chères à Christopher Nolan. On a eu traditionnellement tendance (merci Deleuze) à associer Nolan à Kubrick, moins à Hitchcock, souvent réduit à son Mcguffin (pris au piège de son propre leurre). L’analogie s’avère clairement édifiante tout au long de ce texte. Je saurai m’en nourrir, et en promets bon usage au cours d’un retour vers cette « Fenêtre sur Cour ».

Un film inépuisable que Fenêtre sur cour en effet ! J’aime bien ton article et je partage cette idée de Lisa qui vient déposer le germe de l’idée du mariage dans l’esprit de Jeff (dans mon article sur Fenêtre sur cour chez moi je disais que Jeff retombe amoureux d’elle en la voyant entrer comme une image dans le film d’en-face) alors que comme tu le sais, je n’aime guère Inception et Tenet de Nolan. Je dirais que la différence ici entre Hitchcock et Nolan se situe au niveau de l’imaginaire et de l’incarnation. L’imaginaire filmique de Nolan dans Inception et Tenet est phagocyté par celui, déjà pauvre à la base, de James Bond. C’est ce qui empêche les images de Nolan d’être à la hauteur de ce que promettent les concepts nolaniens dans les deux films. D’où un défaut d’incarnation et un sentiment de redite. Chez Hitchcock, au contraire, les fenêtres mentales, qui sont en vis-à-vis de l’appartement de Jeff, d’où un jeu de regard et d’identification absent chez Nolan, sont riches de possibles et de sujets nous concernant directement (alors que James Bond ne me concerne en rien) grâce à des images beaucoup plus belles et signifiantes que chez Nolan.

Une analyse digne d’un cours sur le cinéma ! 😉

J’aime beaucoup lire ce genre d’article, très approfondi et parfois novateur en ce qui me concerne. Merci !!!

Chef d’oeuvre… Je serais moins séduit par ce parallèle avec Nolan auquel je n’adhère pas du tout. Déjà que Nolan-Kubrick est pour moi déjà too much. Laissons Nolan là où il est, un cran très en-dessous de ces deux maîtres. « Fenêtres Sur Cours » demeure un must qui impressionne avant tout par sa modernité, voir même prémonitoire sur l’évolution de la société.