Michael Powell, Emeric Pressburger, 1947 (Royaume-Uni)

De toutes les maisons de production anglaises, on se souvient surtout aujourd’hui de la Hammer et de ses films horrifiques. Avec les ressorties récemment organisées par l’éditeur Carlotta, le public redécouvre les productions de l’Archer, maison anglaise créée par le duo Pressburger et Powell (le premier écrivait leurs films quand le second les réalisait), cette exhumation paraissant au moins aussi légitime que celle des vampires, goules et zombies de la Hammer.

Les noms de Pressburger et Powell ont en fait échappé à l’oubli grâce à la reconnaissance de quelques réalisateurs de renom, principalement ceux du Nouvel Hollywood. Coppola en est un, mais le plus fervent gardien de leur œuvre est Martin Scorsese, qui n’a cessé de vanter les mérites des Chaussons rouges (1948), film époustouflant, récemment réédité. La référence à ces mêmes Chaussons rouges a souvent été évoquée lors de la sortie du Black swan de Darren Aronofsky (2010)– le modèle anglais est d’ailleurs plus réussi que l’œuvre pourtant estimable du réalisateur américain. Carlotta sachant le public cinéphile désormais attiré par le double nom de Powell et Pressburger, cet éditeur nous donne l’occasion de découvrir le film qui a précédé Chaussons rouges. On n’y trouvera pas les sommets atteints par le spectacle total, wagnérien de l’œuvre de 1948, mais Le narcisse noir se révèle déjà comme un récit aux images saisissantes et porteur d’une inspiration très poétique. Toutefois, plus proche chronologiquement de la Seconde Guerre mondiale et des œuvres de propagande anglaise alors commandées aux deux réalisateurs, le sujet qu’il aborde n’est pas l’art, contrairement aux Chaussons rouges. Une manière satisfaisante de qualifier ce film assez étrange serait de dire que Le narcisse noir est une métaphore traduisant les doutes des Britanniques sur leur propre déclin au crépuscule de leur empire colonial et à l’aube de ce conflit latent entre deux superpuissances, que l’on commence déjà à nommer la Guerre Froide.

Nous sommes en effet en 1947 et les Britanniques comprennent non sans nostalgie que l’importance politique de premier ordre à laquelle leur nation avait été accoutumée se voit disparaître. En août 1945, Orwell explique déjà dans une revue adressée à la jeunesse : « Le monde se divisera en trois camps, et finalement en deux camps, car la Grande-Bretagne, qui n’est pas assez puissante pour rester seule, finira par être intégrée au système américain 1 ». Aussi cette faiblesse de l’Europe continentale à la sortie de la Seconde Guerre mondiale donne-t-elle des idées aux anciennes colonies. Devant leur très grande difficulté à relever l’économie de leur propre territoire, les Britanniques comprennent que l’aventure coloniale touche à sa fin avant même l’indépendance de leurs colonies (« L’Inde, de loin la plus grande des possessions britanniques, aura droit à son indépendance dans un avenir proche », lit-on dans le même article). Les Britanniques sont déjà au fait de la fin de l’ère coloniale, mais pas encore conscients de la possibilité qu’offrira la mondialisation d’exploiter comme auparavant les pays du Sud tout en leur accordant une bénigne souveraineté politique 2. Ils voient alors dans leur présent difficile une sorte de crépuscule, de déclin d’une époque critiquable, mais indéniablement glorieuse, d’ailleurs illustrée par de nombreux récits exotiques et aventureux : l’Inde de studio représentée dans Le narcisse noir, et surtout son chatoyant Technicolor se feront les meilleurs supports de la transposition de cet imaginaire crépusculaire.

Comment cette ambiance pessimiste se traduit-elle dans la fiction de Powell et Pressburger ? Les auteurs imaginent une communauté de sœurs anglicanes qui décident de s’établir dans un ancien gynécée situé sur un sommet de l’Himalaya : leurs coolies déposent à leur arrivée leurs reliques et leurs livres dans des salles décorées de fresques représentant les courtisanes lascives qui les ont précédées en ces lieux. Le seul Occidental qui les accueille est un entrepreneur cynique et rude, Mr. Dean, lequel prévient très vite les nouvelles venues que les membres de la population locale sont de grands enfants 3 incontrôlables. Avec stupeur, elles découvrent aussi que leur couvent improvisé a pour voisin un anachorète vénéré par la population locale ; il ne mange ni ne parle, mais il s’impose bien comme une menace spirituelle pour les sœurs. Car l’héroïne, sœur Clodagh, est chargée d’évangéliser et d’éduquer la population locale.

Cependant, elle et les sœurs qu’elle gouverne se verront comme prises d’assaut par un ennemi invisible : l’atmosphère molle et désordonnée de ce pays, perceptible par exemple dans l’attitude provocante d’une indigène qu’elles recueillent, dans la superficialité du jeune général qui vient naïvement leur demander d’être instruit de toutes les connaissances du continent européen, mais aussi plus imperceptiblement dans les plantes, dans le vent lui-même. La torpeur, le rêve, la folie guettent progressivement les Blanches qui se croyaient en position de dominer les autochtones du haut de leur promontoire. La sœur chargée du jardin potager se met à cultiver les fleurs locales exubérantes ; la plus jeune membre de la communauté, sœur Ruth sombre dans l’hystérie ; la mère supérieure elle-même laisse son passé douloureux de jeune promise abandonnée par son amant resurgir à sa mémoire, et ses souvenirs laïques l’affaiblissent dans sa lutte contre les menaces qui pèsent sur son ordre. La diégèse de ce film se consacre à observer la lente dégradation des principes occidentaux d’une communauté religieuse plongée dans une culture qui lui apparaît comme antagoniste – à rebours de la communauté de moines d’Algérie récemment filmée par Xavier Beauvois (Des hommes et des dieux, 2010), qui trouve sa cohésion face à la mort, après avoir traversé de nombreux doutes.

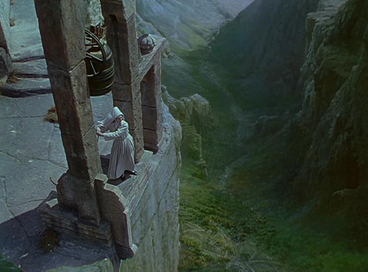

L’issue de cette courte mission évangélisatrice sera la mort pour sœur Ruth, entièrement possédée par la sensualité et la violence de ce lieu. Elle quitte sa robe de bonne sœur pour son maquillage européen et son tailleur écarlate, tente de séduire Mr. Dean, puis, croyant que sœur Clodagh a une liaison avec le régisseur anglais, elle tente de précipiter l’héroïne vêtue de blanc dans un gouffre, avant de chuter elle-même 4.

Sœur Clodagh ne mourra pas, mais elle sera bel et bien ébranlée dans ses certitudes puisque les derniers plans du film montrent les sœurs descendues de leur promontoire pour reprendre en sens inverse la piste qui les avait emmenées dans ce lieu dont elles ont été délogées par la tenace sauvagerie des mœurs locales. Elles rentrent certes blessées dans leur certitude d’être nées supérieures à ces Indiens, mais elles ne paraissent pas pour autant avoir changé leurs conceptions ; pour cette raison, on ne peut considérer leur voyage dans les hauteurs comme une initiation, contrairement à la traversée symbolique du Mékong par le capitaine Willard, à la rencontre de Kurtz (Apocalypse now, 1979).

Cette incompréhension totale, doublée d’un sentiment d’échec, n’est peut être pas sans rapport avec la récente découverte par les Britanniques de la force du pacifisme indien, dont Gandhi était devenu le modèle. La supériorité de la culture occidentale, de son organisation sociale et de ses croyances religieuses reposait finalement sur la supériorité militaire de ce pays. Aussi le choc de cette défaite sans bataille n’a-t-il pas été bouleversant seulement pour les « blimps »5 (qu’on pourrait traduire par « bidasses » ou « va-t-en-guerre ») lorsqu’on découvrit qu’on pouvait mener une révolution autrement qu’en faisant démonstration de sa force. Le personnage de l’ermite dans Le narcisse noir n’est d’ailleurs pas sans rappeler la figure de Gandhi : il fascine, mais paraît appartenir à une autre humanité. Jamais un Anglais ne pourra abandonner ses principes pour ce mode d’existence 6.

Le fait que Le Narcisse noir ait été tourné dans un studio anglais plutôt qu’en Inde apparaît pour cette raison la faiblesse et la force de ce film, qui se révèle un piètre documentaire sur l’Inde réelle, mais un très bon document sur les fantasmes anglais à propos de l’Orient à l’heure de la décolonisation. Par l’association exclusive des pays du Sud à la sensualité et à la violence, les cultures exotiques ne sont pas du tout découvertes pour elles-mêmes, mais elles deviennent plutôt une métaphore de l’émergence violente du subconscient dans la vie de l’homme dit civilisé. Il s’agit d’une vision typique depuis Conrad, qui continuera d’être développée jusqu’à ce que les chefs d’œuvre Voyage au bout de l’enfer (Cimino, 1978) et Apocalypse now l’épuisent.

1 Cette citation et la suivante sont empruntées à Orwell et extraites du recueil Écrits politiques (1928-1949), publié chez Agone.

2 Toutefois, cette différence apparaît aujourd’hui bien moins bénigne à l’heure du déclin de l’Europe et du développement économique époustouflant des anciens pays dévolus au secteur primaire de la production occidentale – l’Inde, la Chine ou le Brésil nous font ainsi désormais la nique.

3 Difficile de déterminer dans ce moment si les auteurs reprennent ces propos stéréotypés sur les populations colonisées avec ironie ou s’ils pensent plus simplement comme des hommes de leur temps.

4 Difficile de ne pas reconnaître dans cette scène finale le modèle de celle de Black swan – il semblerait bien qu’Aronofsky ait beaucoup songé à Pressburger et Powell en concevant son dernier film.

5 Le blimp a d’ailleurs fait l’objet de la satire de Pressburger et Powell dans le film Colonel Blimp (1943).

6 L’article d’Orwell intitulé « Réflexions sur Gandhi » (parmi ceux rassemblés par Ivrea et l’EDN dans l’ouvrage Tels, tels étaient nos plaisirs) est très instructif sur la réception anglaise de cette nouvelle idéologie du pacifisme. Orwell y affirme à ses lecteurs que le pacifisme de Gandhi peut séduire dès qu’il est envisagé de manière superficielle, mais qu’il paraîtrait inhumain à tout Occidental s’il était suivi dans toute sa rigueur : « Depuis quelques années, on parle volontiers de Gandhi non seulement comme s’il avait sympathisé avec les mouvements de gauche occidentaux, mais presque comme s’il en avait fait partie […] » Orwell dresse alors la liste de toutes les obligations que Gandhi respectait : pas d’alcool, pas de tabac, pas de viande (Gandhi s’est ainsi « à trois reprises montré disposé à laisser mourir sa femme ou un de ses enfants plutôt que de leur donner de la nourriture d’origine animale prescrite par le médecin »). Dans un autre article, il indique que le pacifisme de Gandhi l’a mené à accepter dans un de ses discours le massacre des juifs par le Troisième Reich… Sa conclusion, qui nous ramène à l’issue du film de Pressburger et Powell, est la suivante : « Il n’est pas nécessaire de se demander ici quel idéal est supérieur, du rejet de la vie terrestre ou de l’humanisme. L’important est qu’ils sont incompatibles. » Sœur Clodagh et sa communauté auront appris cet enseignement de manière tragique durant leur brève aventure indienne.