Samuel Benchetrit, 2008 (France)

Deux avis, l’un plus enjoué que l’autre…

Les quatre sketches que composent le métrage de Samuel Benchetrit ont pour point commun la (petite) criminalité, des personnages touchants et la cafétéria dans ou devant laquelle les protagonistes de chaque saynète se croisent. Le réalisateur de Janis et John (2003) entreprend de nous raconter les histoires, dans une triste périphérie de ville, de trois vols (dont seul réussi celui d’Arno piquant la sacoche à chansons de Bashung !) et d’un kidnapping (avec les Belges Bouli Lanners et Serge Larivière dans les rôles de Paul et Léon qui, comme le note Aurélien Ferenczi de Télérama, pourraient aisément avoir un lien de parenté avec les Deschiens). Les gangsters dont il est question sont tous des ratés, des perdus et des gens auxquels on ne pense pas forcément s’attacher.

Samuel Benchetrit refuse un cinéma préformaté : il utilise un noir et blanc caractéristique de quelques films « socio-réalistes » (pour prendre un exemple vu il y a peu Tan de repente de Diego Lerman, 2003, ou, un peu plus proche de nos gangsters dans son attachante absurdité, Les convoyeurs attendent du Belge Benoît Mariage sorti en 1999), il recourt également à un format d’image considéré comme ancien, le 4/3 (voir Paranoid Park de Gus Van Sant, 2007). Ses citations cinématographiques, avec le titre du film, permettent tout d’abord de cerner les aspirations du premier bandit (Edouard Baert), mais aussi un peu à travers lui celles de tous les suivants : il s’agit des quelques photos d’acteurs accrochées dans la cafétéria. Ainsi, Steve McQueen ou Al Pacino sont dans la mémoire collective des archétypes de héros flingueurs qui ont de la classe. Jean-Louis Trintignant est à leur côté sur le mur mais la citation est probablement plus personnelle (Samuel Benchetrit entretient avec le comédien une relation toute particulière). Ses citations sont surtout celles d’un cinéma inventif. Un flash-back reprend la petite histoire de la truande d’un instant devenue serveuse (Anna Mouglalis) et le réalisateur opte pour la forme propre au muet (piano, image accélérée, intertitres ; à une maladresse près, puisque les nombreux intertitres ont tendance à remplacer le jeu des acteurs). Parce que J’ai toujours rêvé d’être un gangster est une comédie, le cinéma muet auquel il est fait référence ici est celui burlesque de Charlie Chaplin, Buster Keaton ou encore Stan Laurel et Oliver Hardy (le premier gag, rebattu mais indémodable -le voleur masqué se prend un poteau-, est tout droit issu des premiers temps du burlesque sur la toile). Plus loin, une séquence surprenante prend la forme d’un diaporama commenté par un narrateur en voix off (je ne pense là qu’à la sublime Jetée de Chris Marker, 1962).

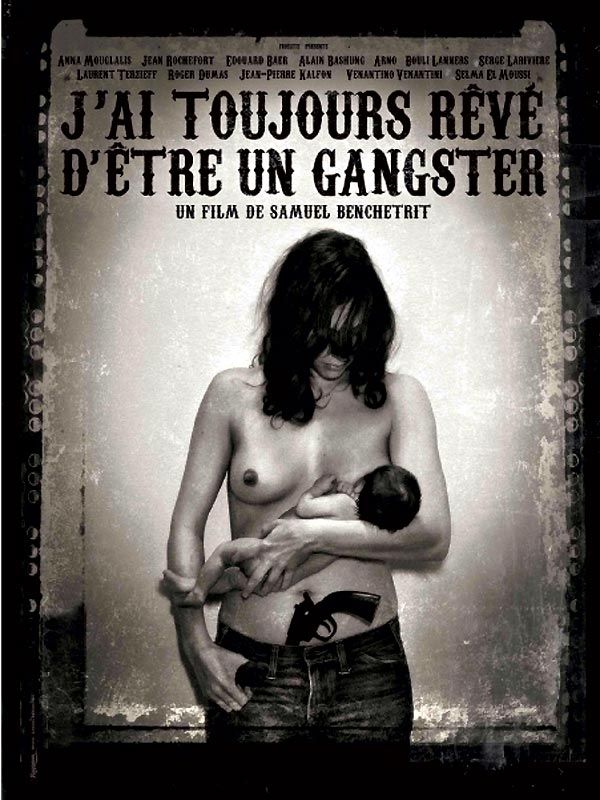

Des références plus modernes nous viennent encore à l’esprit. Trois secondes du film nous plongent un bref moment dans une ambiance connue chez Quentin Tarantino (Pulp Fiction en tête) : une musique en off (le très bon morceau, très américain, de Kris Kristofferson, Casey’s Last Ride) et la serveuse qui essuie lentement son bar… Tout du long, J’ai toujours rêvé d’être un gangster ressemble aussi, tant dans sa forme (sketches, noir et blanc, lenteur) que dans son fond (des personnages marginaux et attachants), à un film de Jim Jarmusch (et peut-être avant les autres à Coffee and cigarettes, 2004). L’épilogue reprend le premier sketch et le film se clôt avec Edouard Baert, perdu, et la belle Anna Mouglalis ; tous deux de dos se dirigent vers un… rond point. Cette comédie est sans prétention et sait prendre son temps, le spectateur la suit avec amusement et attendrissement… tout du long. Il n’y a peut-être que l’affiche, superbe, que je critiquerai en mal. Elle est publicitaire et n’a pas grand chose à voir avec le film…

Benjamin

Le film est divisé en quatre parties, quatre sortes de court-métrages distincts, indépendants les uns des autres mais dont certains se croisent en un lieu central du film : la fameuse cafétéria. Ces quatre chapitres sont de différentes durées… Et de différente qualité. Le premier semble bien plus lent et ennuyeux que les trois autres : peut-être aussi, dès le second chapitre, s’habitue-t-on mieux au rythme du film…

Tourné « à l’ancienne », avec une pellicule noir et blanc bien « roots », l’image, particulièrement soignée, fait penser à de belles cartes postales en mouvement… Mais pour bien apprécier l’ambiance, car J’ai toujours rêvé d’être un gangster est avant tout un film d’ambiance, le mieux serait encore d’assister à une projection dans un ciné-club plus que dans un grand cinéma : le format paraît en effet bien mieux adapté.

Le premier chapitre met en scène le premier personnage qui rêvait lui aussi peut-être un jour d’être un gangster : un braqueur bien loser (joué par Edouard Baert), comme la plupart des protagonistes du film, maladroit, malchanceux, peu convaincu et peu convaincant dans sa tentative de braquage de la cafèt’. La musique et le climat sont excellents mais ça commence quand même un peu mou et, à mon avis, ce premier chapitre est le moins bon des quatre. A noter que sur un des murs à côté du comptoir plusieurs photos d’acteurs célèbres sont affichées dont… Al Pacino dans Serpico (Sidney Lumet, 1974) ! Et on retrouve la même affiche dans Disco, le dernier film de Fabien Onteniente. C’est pas énorme ? Pour moi si, héhé…

Mais revenons au film : le second chapitre est de loin mon préféré. C’est aussi le plus indépendant du film car le seul où les personnages ne croisent pas ceux des autres parties. On y voit une ado gothico-métalleuse (tee-shirt Suffocation, posters Nightwish et Marylin Manson… Bref un monde qui ne m’est pas inconnu !) qui tente de se suicider et échoue lamentablement… Avant de se faire kidnapper par deux mega losers, des bras cassés de première qui sont absolument énormes ! Des personnages qui n’auraient pas dépareillés par exemple dans un de mes films fétiches : Les convoyeurs attendent (Benoît Mariage, 1999), avec bien sûr le grand Poelvoorde (Poelvoorde qui depuis ne tourne que dans des films tout pourris ; le prochain en date : Les randonneurs à St-Tropez, Philippe Harel, 2008, une sorte de Bronzés à deux balles… Mais quand est-ce qu’il refait de vrais bons films ?!), dont cette partie se rapproche beaucoup. Comme dans l’ensemble du film, ces deux vieux garçons bien paumés ne sont pas dénués d’une tendresse plutôt touchante.

La troisième partie est assez courte : les gangsters de la chanson Arno et Alain Bashung (qui jouent leurs propres rôles) se croisent dans les toilettes de la cafétéria où ils font une courte halte après un concert avant de rallier la ville suivante. Force est de constater que ses deux briscards n’ont pas grand chose à se raconter… Mais se le disent quand même !

Et enfin de « vrais » gangsters, ou plutôt de vrais « ex-gangsters », se retrouvent pour alléger les souffrances d’un ancien de leur bande, Joe (joué par Roger Dumas, qui n’est pas sans rappeler dans ce rôle un certain Jean Gabin), mal en point à l’hôpital, qu’ils embarquent pour ramener à leur ancienne planque… Transformée, à leur grande surprise, quelques années après tout de même, en cafétéria où ils croisent donc les personnages du premier chapitre. Parmi ceux de la bande, l’attachant dandy Jean Rochefort, toujours irrésistible avec son beau regard, Jean Pierre Kalfon, le toulousain Laurent Terzieff et Valentino Valentini.

Le film termine tranquillement par la fin du premier chapitre et laisse une impression mitigée : un bel hommage au cinéma (d’une manière complètement différente de Soyez sympas, rembobinez de Michel Gondry, 2008), avec pas mal de clins d’oeil subtils au 7ème art, mais tout de même assez inégal. L’ambiance est volontairement lente voire très lente (anecdote au passage : dans la salle, un gars style petit « truand » de son quartier, ne devait absolument pas connaître le film et a du probablement se décider d’après l’affiche ou le titre du film à emmener sa future conquête au cinéma… Ils sont partis peu avant la fin: « vas-y il est trop nul ce film, c’est trop relou on s’arrache ! » !), j’ai été parfois touché par la tendresse qui émane de ces personnages et souvent souri à des situations particulièrement loufoques… Mais pas complètement séduit. Comme je le disais en préambule, je pense qu’il sera à revoir soit dans une rediffusion dans un ciné club ou tout simplement dans l’ambiance plus intimiste d’un « chez moi ». C’est le genre de film où l’état d’esprit dans lequel on se trouve en y allant et le contexte jouent beaucoup. Et vous alors, qu’en avez-vous pensé ?

Ludo

Oui, ce film est lent, je confirme. Les différents épisodes inégaux également. Si l’idée de départ est plutôt bonne il est vrai que l’ensemble demande une certaine ambiance, voire une certaine réceptivité. Personnellement je n’ai pas trop accroché, je suis également d’accord pour dire que l’épisode 2 est sans doute le meilleur (quelle bande de losers !!!). Dans le troisième chapître, mis à part la poignée de main échangée entre les deux protagonistes en sortant du coin urinoir, c’est assez plat. Quant au quatrième épisode on y retrouve une ambiance Tontons flingueurs, avec un Jean Rochefort en grande forme.

Malgré plein de clins d’oeil au cinéma d’antan (il y a même un bout de film muet !), Samuel Benchetrit reste partagé entre comédie et thriller (c’est le classement donné au film par certains médias) et, au final, il a bien du mal à nous séduire.