Clint Eastwood, 2011 (États-Unis)

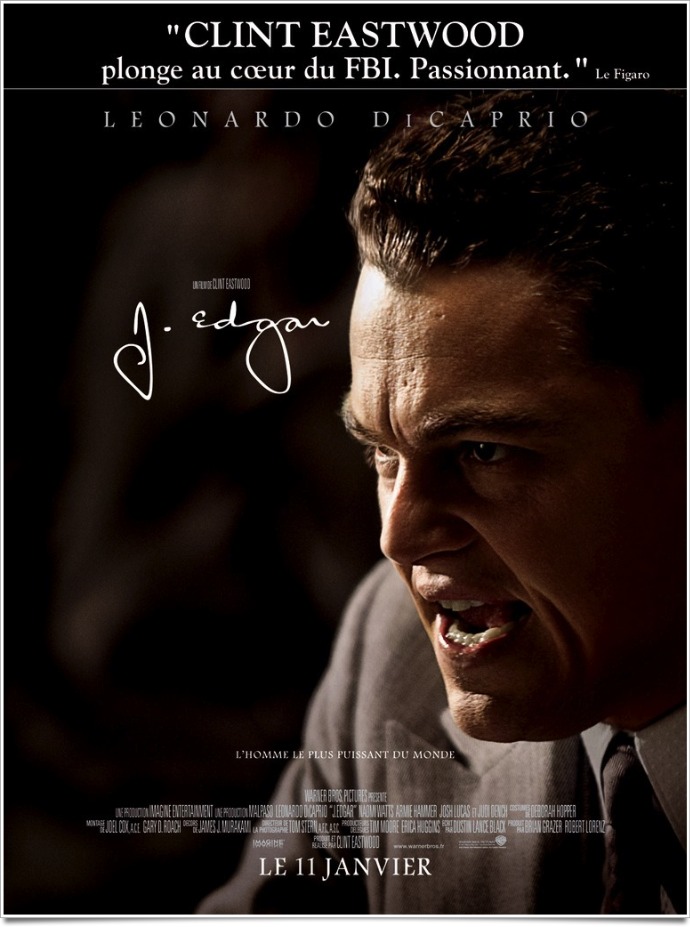

Le masque de mort de Dilinger que survole la caméra nous conduit à deux idées. Il nous fait d’abord penser au masque que se façonne Hoover tout au long de sa vie publique et derrière lequel Clint Eastwood regarde pour nous raconter l’homme. Le réalisateur ne fait pas un film d’action sur les gestes des criminels qu’Hoover aurait fait arrêter ou tuer (Dilinger dans Public enemies de Mann en 2009, ou, pris dans le contexte de l’époque, en 1935, G-men de William Keighley). Il fait plutôt un film dans lequel l’intime n’ose pas complètement s’affirmer devant les responsabilités de l’homme de pouvoir, dans lequel l’intime se rétracte et se grime avec tout ce qui a fait la célébrité du personnage : autoritarisme fort, intransigeance déductive, paranoïa maladive… Le masque est aussi celui avec lequel Leonardo DiCaprio apparaît, un maquillage propre aux rôles à Oscar, satisfaisant pour le spectateur, pas forcément ressemblant. De cette façon, et c’est peut-être une singularité de son cinéma, Eastwood se rend capable de faire affleurer une certaine vérité chez ses personnages, mais parfois aussi de la perdre dans les artifices (le mélo final dans Million dollar baby, 2005). On en vient donc à s’intéresser au maquillage, Armie Hammer assez vilain ou Naomi Watts plus convaincante ; on reste là en surface devant un film qui nous fait hésiter…

Dans cette biographie sans intrigue (cinq décennies de l’histoire des États-Unis sont pourtant traversées), on reprochera au réalisateur de Créance de sang (2002) et des Pleins pouvoirs (1997) de tout aborder uniformément. On regrettera aussi certains choix, tel que le long développement du fait divers Lindbergh. Certes, l’enlèvement du bébé Lindbergh revêt quelque importance dans l’histoire de la législation américaine, constitue un tournant dans l’application de méthodes scientifiques aux enquêtes du FBI et même fait profiter le Bureau d’une popularité soudaine, cependant n’est-il pas d’une importance moindre à côté de la politique privilégiée par Hoover (de la lente transformation d’une démocratie en État policier, de sa protection par la suppression des libertés) ? L’enlèvement du bébé Lindbergh au début des années 1930 a été extrêmement médiatisé et a marqué les consciences outre Atlantique : est-ce la véritable raison à ce développement qui nous fait chercher plusieurs fois des indices en compagnie d’un dendrologue dans la découpe d’une planche ?

Bien sûr, les rapports de Hoover avec le pouvoir ne sont pas ignorés (les entretiens avec Robert Kennedy, ou du haut de son balcon à Washington lors des défilés présidentiels…), mais Eastwood ne fait pas non plus un film d’Histoire. Il suit le parcours de J. Edgar, de ses premières missions de lutte contre le bolchevisme sur le territoire au début des années 1920, au développement après 1945 du réseau d’espionnage que lui seul contrôle au-dessus des autres pouvoirs, exécutif comme judiciaire. Partant de l’année 1962 (l’apogée de sa carrière), le film est fait de flash-backs justifiés par une astuce de scénario qui insiste sur un autre caractère du personnage. Hoover a soif de contrôle : tout collecter et tout savoir sur tout le monde, classer et archiver (la jolie scène sous le dôme de la bibliothèque du Congrès procède de cette démarche). Cette soif de contrôle est telle qu’il finit par en oublier le prétexte (la protection du sol américain). Ainsi, la position acquise par Hoover à la tête de la police fédérale lui permet de nombreux abus de pouvoir (ses célèbres « indiscrétions », notamment à l’égard du couple Monroe – Kennedy). Pire, elle le conforte à manipuler l’Histoire (et l’opinion) quand il donne à ses biographes (ainsi qu’aux spectateurs) sa propre version des faits.

Dans son intimité, ce besoin de tout contrôler ne diminue pas et, d’après ce que nous montre Eastwood, c’est dans une sexualité contenue sinon refoulée qu’il trouverait sa prime expression. La dispute entre Hoover et Toslon à propos d’un mariage possible ravive d’un coup leur relation. Le penchant réciproque de ces deux hommes avait été affirmé dès leur rencontre mais demeurait entre eux comme une trame invisible. La scène est une des plus marquantes du film. De même celles où, par deux fois, le corps de Hoover est écrasé au sol : la première fois lorsqu’il perd sa mère, certainement la seule personne à l’avoir assujetti, la seconde quand il est lui-même mort, presque une mise en scène dans une chambre mausolée ornée d’objets d’art. De cette façon, plus proche de Sur la route de Madison (1995) qu’un de ses films sur le pouvoir, Eastwood fait apparaître une sensibilité que l’on n’attendait pas là.

L’extrême neutralité avec laquelle Eastwood traite son passionnant sujet finit, sur la durée, par prendre des accents coupables. Deuxième Eastwood (depuis Invictus) a vraiment me laisser perplexe. Ca sent le sapin.

J’ai trouvé le film intéressant et l’interprétation de Di Caprio plutôt convaincante, même si le maquillage est un peu forcé. En revanche la réalisation me laisse perplexe, ces allers-retours incessants ne sont à mon avis qu’un artifice inutile et pas réellement maîtrisé. le film reste finalement très linéaire dans son déroulement, d’où l’inutilité du procédé. Tant qu’à faire, Eastwood aurait pu s’en passer et nous livrer une construction narrative plus classique et tout aussi efficace. Sur le fond, le film manque un tout petit peu d’ambition et s’il effleure quelques thèmes intéressants, l’homosexualité refoulée notamment, qu’il met en relation avec les névroses obsessionnelles de Hoover (sa volonté de tout contrôler en particulier), il reste bien en retrait du personnage et de ses zones d’ombres, trop centré sur sa relation avec Tolson. Mais cette relation est aussi ce qui fait la force du film.

Les flash-backs font partie de la représentation des événements, celle qu’Hoover nous donne et donc probablement, dans le meilleur des cas, une vérité arrangée pour le bien de l’État. Les retours sur Hoover en fin de vie apparaissent comme des tentatives ultimes de contrôler l’Histoire, de la biffer ou de la corriger.

Oui oui, je suis d’accord avec toi concernant ce rôle des flashbacks dans la représentation (travestie) des événements, mais moi je parlais surtout en terme de réalisation et là j’avoue que c’est nettement moins convaincant car c’est trop linéaire et trop systématique. Un coup dans le passé, un coup dans le présent, un coup dans le passé, un coup dans le présent…. on a vu mieux quand même en la matière. Alors ça n’enlève rien aux qualités du film, notamment dans la caractérisation des personnages et dans sa capacité à nous conter l’histoire des grands personnages à travers le prisme de leur intimité, mais bon c’est tout de même un peu trop académique comme procédé. Mais je pinaille !