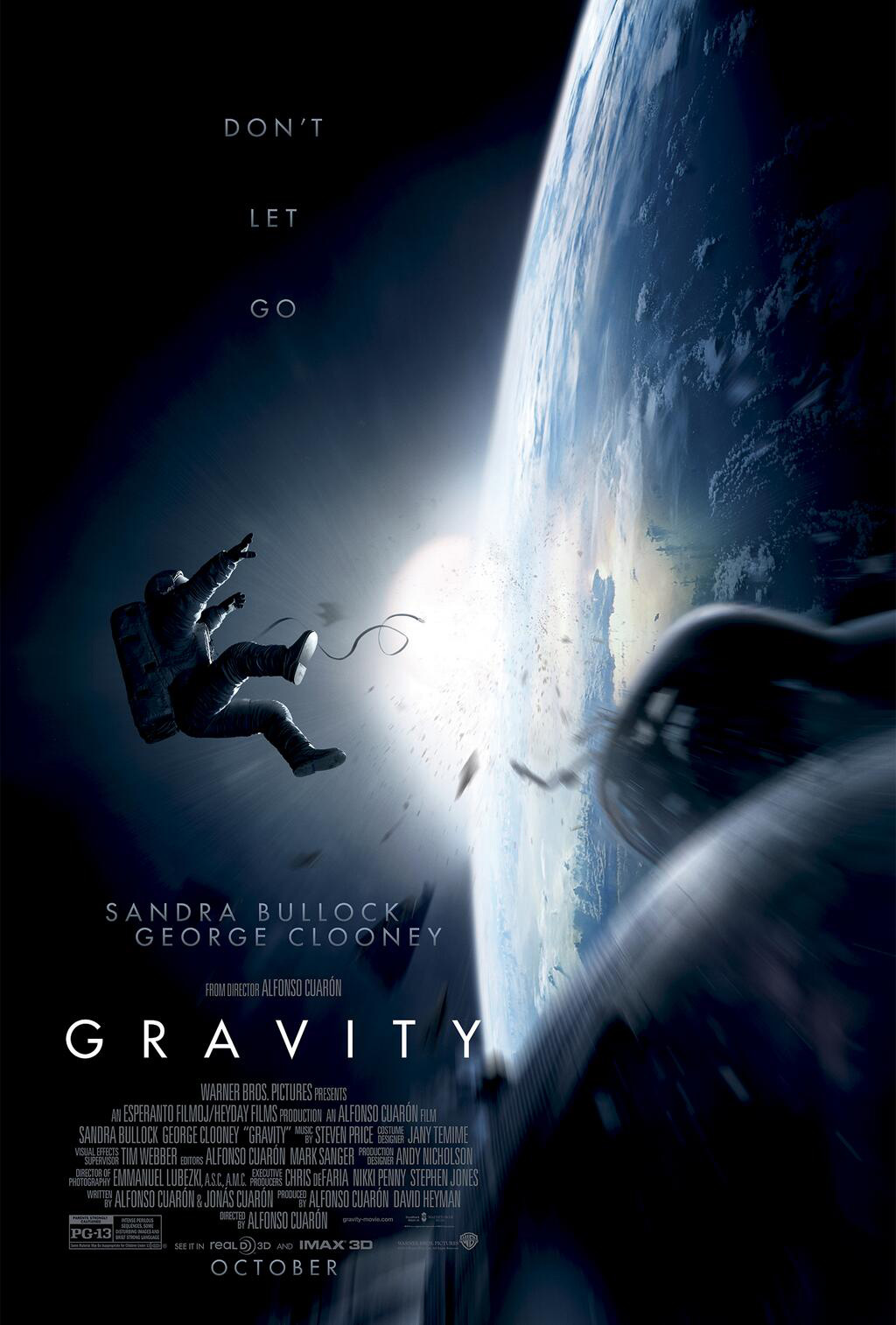

Alfonson Cuarón, 2013 (États-Unis, Royaume-Uni)

Chef-d’œuvre annoncé depuis déjà quelques semaines (voire quelques mois), attendu comme le messie par des hordes de fans en manque de bon film de SF et accompagné par une campagne de presse absolument dithyrambique, Gravity est le dernier film à sensation du Mexicain Alfonso Cuarón, à qui l’on doit l’excellent Les fils de l’homme. Commençons tout d’abord par lever une ambiguïté, Gravity n’est pas un film de science-fiction dans le sens où aucun argument scénaristique ne peut le rattacher au genre, en dehors du fait que l’action se déroule dans l’espace, un peu réducteur tout de même ; pour l’affubler de cette étiquette, il aurait fallu que le film nous livre une dimension prospective ou flirte avec l’anticipation, ce qui n’est pas le cas, tout juste s’accorde-t-il la liberté de faire revivre la navette spatiale américaine, un programme rappelons-le enterré depuis juillet 2011, date à laquelle Atlantis effectua le dernier vol d’une navette spatiale américaine. Gravity relèverait plutôt du film catastrophe, dans la droite lignée de La tour infernale (1974), Airport (1970) ou Tremblement de terre (1974) tant il répond aux schémas structurels classiques du genre, le film n’est pas sans rappeler non plus un certain Apollo 13 (1995), mais en terme de narration, de rythme et de réalisation technique, on est assez loin du film du Ron Howard.

Le Dr Ryan Stone (Sandra Bullock), spécialiste en ingénierie médicale est envoyée en mission à bord de la navette Explorer afin de réaliser une intervention sur le télescope spatial Hubble. Durant sa mission elle est assistée par le commandant Matt Kowalski (George Clooney), qui effectue là son dernier vol avant de prendre une retraite bien méritée. Durant la sortie extra-véhiculaire, l’explosion d’un satellite militaire russe projette une véritable tempête de débris en direction de la navette, qui est touchée de plein fouet. Stone et Kowalski se retrouvent isolés, en perdition autour de la terre, sans possibilité de communiquer avec le centre opérationnel. Seule issue pour eux, rejoindre grâce au petit propulseur d’appoint qui équipe Kowalski la station spatiale internationale afin d’emprunter un module de secours pour rejoindre la terre. Bien évidemment les choses ne se déroulent pas tout à fait selon le plan prévu et les deux astronautes devront faire face à de très nombreuses catastrophes en cascade. Sur ce plan, Alfonso Cuarón s’en donne à cœur joie et visiblement le bonhomme aime casser du matériel ; en moins d’une heure trente, plusieurs milliards de dollars de matériel ultra-sophistiqué partent en fumée, soit la quasi totalité des installations spatiales humaines (une navette spatiale, un télescope orbital, un module Soyouz, deux stations spatiales) dans une débauche d’effets spéciaux pour le moins réussis, reconnaissons cela au film.

Sur le plan formel le film est d’ailleurs plutôt réussi, visuellement le spectateur en prend plein les mirettes et les effets 3D apportent indiscutablement une plus-value sur ce type de production à grand spectacle. L’immersion est assurée par la beauté plastique des images, Cuarón fait preuve d’une véritable inventivité dans la composition de ses plans, en particulier dans les cadrages qui par leurs perspectives donnent le vertige (plongée, contre-plongée, caméra inversée ou tournoyante, caméra subjective renforcée par l’effet 3D….), mais également par le travail sur le son. Rares sont les films se déroulant dans l’espace à respecter ne serait-ce qu’un minimum les lois de la physique élémentaire. Évidemment l’espace étant constitué principalement de vide, les sons ne peuvent s’y propager. Les seuls que nous entendons sont donc ceux émis à l’intérieur des scaphandres (la respiration des astronautes, les bips émis par la combinaison) ou des structures spatiales construites par l’homme (l’air remplissant le sas d’entrée de la station, le bref appel d’air provoqué par le dépressurisation d’un module, le bruit assourdissant de la tôle pliée lors d’une collision ou lors du démembrement d’une structure majeure).

Certaines scènes sont d’une beauté formelle à couper le souffle, c’est là assurément l’une des grandes forces du film, mais c’est bien sur le fond que Gravity ne convainc pas. On est évidemment prêt à pardonner beaucoup à un film catastrophe, notamment l’indigence de son scénario, qui tient ici sur un timbre poste, ou bien encore les incohérences scientifiques et techniques (la formation d’astronaute quelque peu légère du professeur Ryan Stone, l’accumulation des ennuis techniques, l’entrée rocambolesque, pour ne pas dire scientifiquement discutable, dans l’atmosphère du module chinois, le pilotage au petit bonheur la chance du Soyouz…), mais on ne passera pas l’éponge sur le manque de profondeur abyssal des personnages et la faiblesse ahurissante des dialogues, qui font sombrer le film dans le mélo sirupeux à plusieurs reprises ; des scènes surchargées en pathos, inutilement surlignées par une musique pompeuse et quelque peu convenue. On sent bien que Cuarón a tenté deux ou trois pistes, qu’il n’a hélas pas osé exploiter pleinement. Le personnage incarné par Sandra Bullock aurait dû être davantage creusé, son histoire avec sa petite fille n’est pas une condition suffisante pour lui donner de l’épaisseur, pas plus que l’évocation de sa solitude, tout cela reste très impersonnel et bien trop artificiel.

L’autre grand défaut du film c’est son incapacité à exploiter la dimension contemplative de l’espace, une seule scène peut y prétendre et ce n’est pas un hasard s’il s’agit de la séquence la plus réussie du film, l’attrait du vide spatial y déploie toute sa puissance et sa mystique, mais Cuarón abandonne rapidement cette voie pour se concentrer sur le rythme et sur l’action. Pire, il se plante lamentablement quelques minutes plus tard en filmant Sandra Bullock en position fœtale, entourée de cordons d’alimentation et illuminée par le soleil qui entre par le hublot du sas de la station spatiale, esthétiquement il s’agit d’un joli plan, mais sur le plan symbolique Cuarón avance avec une belle paire de sabots. C’est sans doute pour cette raison que toute comparaison avec 2001 de Stanley Kubrick est abusive, rien ne rapproche ces deux films en dehors du fait qu’ils se déroulent dans l’espace. La dimension esthétique et contemplative de 2001 est liée non seulement au rythme du film, mais également à la perfection plastique absolue voulue et obtenue par le réalisateur anglais (sans parler du fond évidemment), avec des moyens qui pourtant n’avaient pas grand chose à voir avec ceux mis à la disposition d’Alfonso Cuarón. Avec son rythme effréné et son montage extrêmement dynamique, Gravity tient davantage du clip que du long métrage posé et réfléchi et c’est justement là qu’il révèle le vide absolu de son fond de commerce. Gravity n’est qu’une coquille vide qui flatte la rétine mais ne bouscule jamais l’imagination du spectateur, le film ne pose aucune question, ne soulève aucune problématique, sinon celle de la fragilité de la survie humaine en milieu spatial, ce qui parait tout de même un peu léger pour en faire un film incontournable.

Parfait exemple d’une prophétie médiatique auto-réalisatrice concoctée de main de maître par Hollywood à coup de millions de dollars, Gravity n’est pas exactement le chef-d’œuvre annoncé, sauf si vous êtes fan de films catastrophes, que le scénario vous importe peu et que la psychologie des personnages ou les dialogues taillés au millimètre vous laissent de marbre. Dans ce cas, la beauté plastique de Gravity certainement vous ravira.

Sur l’aspect technique, je découvre que Gravity est en fait un film d’animation ce qui a d’ailleurs pu faciliter les déplacements de caméra.

Pas encore vu mais je constate que la réception du film est un peu mitigée en France quelque soit le support . Papier : Les Inrocks et Telerama font la fine bouche et sur les blogs que je lis (dont le vôtre), c’est l’argument du fond peu convaincant pour une forme réussie qui revient souvent. Surtout que vous fûtes comme moi emballés par Les fils de l’homme. Je vais aller vérifier ça demain.

Je l’ai vu aujourd’hui. Bon, c’est vrai, ceux qui pensent aller voir le nouveau 2001, l’odyssée de l’espace peuvent passer leur chemin. Mais c’est une merveille visuelle. Alors que les effets numériques me laissent souvent de marbre ces dernières années, là je me suis dit « whaou! mais comment ils ont fait? ».

Bravo pour cette analyse pointue et judicieuse ! J’ai eu exactement le même ressenti ! Juste un bel objet creux !

Donc si je suis ton raisonnement, pour être convaincant, Gravity aurait du prétendre à mieux. Ce mieux étant 2001. Hum… Et bien moi, je suis bien content qu’il n’en soit rien. Non pas que « le scénario ne m’importe peu », loin de là, mais Gravity m’a fait vivre une expérience de cinéma unique, pleine de frissons et d’imagination. Et c’est déjà assez rare pour ne pas faire la fine bouche.

Ce n’est pas tout à fait ce que j’ai écrit, le film a beaucoup été comparé à 2001, mais en dehors du fait que les deux films se déroulent dans l’espace, les similitudes pour moi s’arrêtent là. C’est cette comparaison à mon sens malvenue que je critique, de toute façon 2001 est bel et bien un film de SF, ce que Gravity n’est pas un seul instant. Pour le reste, j’ai bien lu les déclarations d’intention de Cuaron et de son fils (le retour à l’état fœtal, la renaissance face à l’adversité, le rôle maternel et le parallèle mère/terre… encore un peu et Cuaron citait Nietzsche), mais rien de tout ceci n’a de prise réelle dans le film, pour moi la sauce ne prend pas faute d’avoir suffisamment creusé le personnage central du professeur Ryan. Alors oui, l’expérience est intéressante sur le plan visuel et sur le plan de l’immersion, mais le cinéma ce n’est pas que cela. Enfin pour moi.

Ok du coup j’avais mal compris 😉 Ce n’est effectivement pas comparable et Gravity n’est pas un film de SF. Je te rejoins sur ces points.

Je trouve que tout cela existe dans le film. C’est grossier et peu subtil, certes, mais tout y est. Je pense que le film aurait perdu en qualité s’ils avaient plus approfondi tous ces aspects. Il est trop court (et l’allonger aurait été une erreur) pour y parvenir et serait devenu trop démonstratif. Enfin, c’est ce que je crois. Mais de toute façon, il requiert un second visionnage 😉

C’est pas faux, d’ailleurs je pense que c’est un film que je reverrai et que, probablement, j’apprécierai davantage, juste parce que je saurai très exactement à quoi m’attendre.

Un pur joyau de maitrise visuelle et technique, l’immersion est totale, je poiinterais juste un bémol pour le coté survival décevant en soi… 4/4

Gravity est loin d’être un film décevant. Si je n’ai pas compris en voyant pour la première fois Solaris en quoi le film de Tarkovsky était une réponse à 2001, l’odyssée de l’espace, il me paraît au contraire très possible de dire que Cuarón répond bel et bien à Kubrick.

En 1968, le réalisateur américain fait un film sur une aventure spatiale inédite, sur le rêve d’une projection à travers l’espace-temps et sur le mystère de la vie. A cette époque, l’aube des années 1970, le contexte historique et social est favorable à ces thèmes-là : premier pas sur la lune, plongée psychédélique et renouvellement théosophique… En 2013, le réalisateur mexicain n’accorde plus de place à la religion (j’y reviendrai) et les profondeurs de l’espace n’exercent plus du tout sur l’homme la même attraction. En tout cas cette dernière est réduite à néant si on la compare à l’absolue nécessité pour l’homme de vivre sur Terre : l’attraction terrestre est plus forte, la « gravité » retient à la fois nos corps et nos esprits. Gravity, le titre, par opposition à 2001, marque un retour inévitable sur Terre. Ce que ne dément pas la dernière séquence, la caméra plaquée au sol, elle ne le quittera plus, Sandra Bullock (Ryan « Stone ») refermant son poing dans la terre.

En cela le film de Cuarón suit ce réalisme inhérent à tout un groupe de grosses productions : les coups portés et subis par James Bond (depuis 2006, n°21, 22, 23), historicité souhaitée dans le Robin des Bois de Scott (2010), vérité sensorielle traquée sur les plages du 6 juin. Il faut sauver l’astronaute Ryan. Sauf que Ryan, après avoir un instant hésité, finit par se sauver elle-même (non, la psychologie de ce personnage est suffisamment étoffée pour que nous croyions à son histoire).

Disons que 2001, l’odyssée de l’espace dessinait un mouvement de la Terre vers l’espace (si l’on cherche à tout prix une inscription du film dans l’histoire, peut-être une expansion favorisée par un contexte international de croissance ?), Gravity, lui, dessine un mouvement de l’espace vers la Terre (une contraction facilitée par une crise mondiale dont on peine encore à voir la fin, si l’on veut à tout prix parfaire le parallèle).

C’est cette opposition entre les deux films que je retrouve dans ce fameux plan de la position fœtale. Encore une fois, Kubrick en refermant son film sur ce bébé baignant dans le cosmos comme dans du liquide amniotique stimulait l’imagination et ouvrait sur un questionnement métaphysique. Ryan, lorsqu’elle adopte cette position fœtale, est, avant d’être dans l’espace, dans une capsule qui lui permet à nouveau de respirer. On ne peut faire abstraction de la séquence qui précède lorsque l’on veut étudier ce plan. Ryan vient de lutter pour sa survie dans l’espace et d’avoir regagné ce module lui permet un sursis. Car « L’Homme ne peut vivre dans l’espace », c’est ce qui nous est rappelé un peu bêtement en introduction du film. Mais cette évidence annihile tout simplement la confortable rêverie de 2001, l’abandon, l’impossible errance suggérée par son plan final. En outre, les deux inserts d’une vierge et d’un bouddha sont nuls. Je veux dire par là qu’ils ne sont rattachés à rien d’autres dans le film. Pas d’intervention divine, pas de mysticisme, pas de lumière malickienne. La grenouille qui regagne la surface est un clin d’œil amusant qui me semble avoir plus d’importance que ces évocations religieuses. Pour Cuarón, la croyance est ailleurs : croire fort en un être cher, comme Ryan croit rejoindre sa fille, peut-être, croire en l’homme, absolument.

La mise en scène, ensuite, qui a beaucoup été encensée, me paraît apporter au propos de Cuarón une complétude. En effet, jamais je n’ai vu un film qui traçait autant de cercles et d’arcs de cercle : ceux de la Terre bien sûr, des corps qui tournoient, ceux de la caméra qui tourne beaucoup et à des distances très variables autour des acteurs. Je retiens un plan : dans un hublot rond, le reflet du visage de Ryan dont le trait est souligné par le casque arrondi qu’elle porte, la Terre au fond et, dans l’atmosphère, la spirale d’un anticyclone qui semble vouloir tout absorber. Le cercle est un tout, un symbole de perfection (Ryan ne lutte-t-elle pas contre les quatre éléments ?), comme si l’homme était circonscrit à la Terre-mère.

Sur ces pistes, le dossier de presse nous donne des indications. A. Cuarón explique son point de vue : « J’ai toujours été fasciné par l’espace et l’exploration de l’espace. D’un côté, l’idée de s’affranchir de notre bonne vieille Terre est assez mythique et romantique. Mais, de l’autre, ce n’est pas très logique de s’aventurer si haut alors que la vie se trouve sur le plancher des vaches. »

Et son fils, Jonás Cuarón, qui participe activement à l’écriture du film, ajoute : « Pour nous, GRAVITY ne parle pas seulement de la pesanteur qui retient l’être humain, mais surtout de ce qui nous attache à nos racines »

Il y aussi cette analyse de Rue89 que je viens de lire et qui est intéressante.

L’article d’Eddy Chevalier que tu mentionnes est en effet extra, notamment sa dernière partie autour des différents sens du mot latin gravitas (pesanteur, douleur, grossesse).

Mais s’il ne s’agit de retenir du film que la femme, il y a une autre référence qui m’est venue en voyant Gravity , c’est Alien de Scott. De plus, en 1979, Alien faisait déjà référence à 2001 et constituait aussi dans un genre mineur une réponse à Kubrick. D’autant que Sigourney Weaver, comme Sandra Bullock, sont des personnages féminins assez proches : l’une mère potentielle, l’autre mère endeuillée, prêtes toutes deux à se battre pour survivre à (plutôt que dans) l’espace. Et si Gravity n’était qu’une version de Alien sans son monstre ?

« Et si Gravity n’était qu’une version de Alien sans son monstre ? »

Le parallèle a déjà été fait, notamment dans certains papiers anglo-saxons, qui parlent d’ailleurs de « survival » plutôt que de film catastrophe. Le terme est souvent employé dans les jeux vidéo, moins au cinéma, mais bon, il a le mérite d’être explicite. J’ai même entendu un critique affirmer que Gravity et Alien appartenaient à une sous-catégorie du survival, le « final girl« , personnellement ces classifications à outrance me font gentiment sourire. On finira même par trouver un sous-genre du final girl en creusant bien.

Intéressante analyse Benjamin, je crois que je vais être obligé de réviser ma position concernant la dialectique entre 2001 et Gravity. Le plan fœtal m’avait interpellé lorsque j’étais sorti du ciné, mais pour moi il s’agissait plus d’un clin d’œil (et d’un symbole un peu balourd) que d’une réponse de la part de Cuarón.

Sinon je me suis interrogé (oui oui, ça gamberge toujours) sur les raisons pour lesquelles le film m’a déçu. Je crois que jusqu’à présent l’imagerie spatiale, du moins pour ma part, a toujours été associée au rêve voire à l’optimisme béat de la conquête spatiale décontextualisée de ses impératifs économiques et politiques (voire même scientifiques). 2001 était d’ailleurs en partie dans le prolongement de cet optimisme, Gravity est l’exact opposé de cette vision un peu fantasmatique de l’espace. Cuarón ne cesse de marteler tout au long de son film que l’espace n’est pas un lieu adapté à la vie de l’homme, qu’il y est perpétuellement en danger et que le moindre accident menace sa survie ; c’est cette vision, réaliste certes, mais cruellement terre à terre (voire anxiogène) qui m’a sans doute déçu. Un peu comme si avec ce film Cuarón soldait irrémédiablement la question de la conquête du système solaire et de l’univers par l’humanité.

Voilà où nous nous retrouvons. De même, j’ai été déçu et même agacé de vérifier dès le début que Gravity était un film catastrophe.

Comment un film catastrophe pouvait-il autant échanger avec le chef-d’oeuvre de Kubrick ? Pendant un moment, cela m’a gêné. D’autant qu’il est difficile de réfléchir pendant le film de Cuarón, on est facilement happé par l’action et il n’y a que peu de place à la contemplation (et le film n’est pas aussi silencieux qu’on le dit). Et puis finalement si. Gravity cherche et trouve la collision avec 2001 !

@Benjamin… Excellente analyse, effectivement je n’avais pas vu la collision avec 2001, j’adhère complètement 🙂

Je trouve aussi cette analyse pertinente et très intéressante. Merci de l’avoir partagée 😉

Une analyse sévère mais dans le fond assez proche de ce que j’ai ressenti devant le film. L’ouvreuse a fait aussi un bon papier, assez proche du votre.

« En février 2010, Barak Obama annonçait à la NASA l’abandon du projet Constellation […]. Avec la mise au repos des navettes spatiales et l’utilisation par la NASA des lanceurs russes Soyouz, l’ambition spatiale américaine a bien reculé. »

A lancer des liens vers d’autres critiques, voici une excellente contextualisation du film dans l’histoire du cinéma d’une part et de la puissance américaine d’autre part : « De 2001 à Gravity, un récit de l’effondrement de la conquête spatiale » de Kleszewski sur son blog.

L’auteur y fait une analyse plus poussée et plus justifiée que celle entreprise ici sur Avengers (Whedon, 2012), mais finalement assez comparable.

« Gravity est donc bien une œuvre de son temps. Une œuvre de crise et de peur, de repli sur soi et de régression (les plans de Stone en position fœtale), de « redescente » (au double sens chimique et géographique) à la surface de la Terre après l’euphorie factice éprouvée en apesanteur. »

Exactement ! Probablement l’une des raisons pour lesquelles le film m’a à ce point hérissé le poil.

Cette vidéo devrait te faire plaisir, un début alternatif du film (« Exclusive Alternate Scene -Redefines Entire Movie « ):

Publié par Krishna Shenoi le 1er avril 2014…

Excellent ! J’aime beaucoup.

Pour moi, Gravity c’est bien de la SF, à partir du moment où le récit est fictionnel et irréaliste dans l’état actuel de la science (plusieurs libertés ont été prises pour le bien du scénario et du spectaculaire).