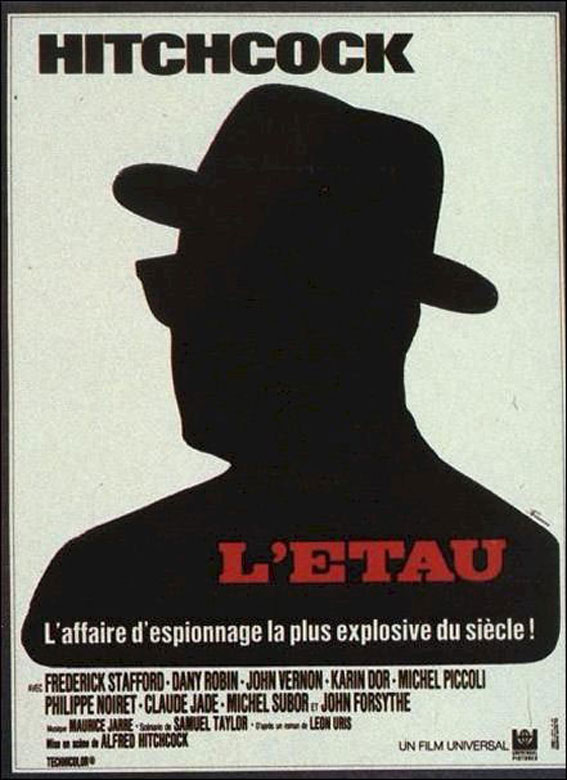

Alfred Hitchcock, 1969 (États-Unis)

En octobre 1962, alors que vient de sortir en avant-première à Londres James Bond contre Dr. No de Terence Young, la « crise des fusées » qui oppose les Américains et les Soviétiques justifie encore la crainte générale d’une guerre nucléaire mondiale. Après Le rideau déchiré en 1966 (une autre affaire d’espionnage en pleine Guerre Froide) et avant la fin de cette décennie-là, Hitchcock s’empare d’un roman sur la crise qui a secoué les deux blocs et le porte à l’écran [1]. Le long scénario se développe surtout autour de trois séquences : aux États-Unis, à Cuba et à Paris.

La fuite d’un haut fonctionnaire du KGB avec sa famille de Copenhague à Washington est une bonne entrée en matière. Une plongée de la caméra vers le reflet de l’espion soviétique chargé de surveiller le traître en fuite, puis la course-poursuite jusque dans un magasin de porcelaine et l’issue permise grâce à l’aide américaine créent un mouvement d’ensemble qui entraîne facilement le spectateur dans l’aventure. La séquence à Washington et New York présente les personnages (on délaisse les transfuges soviétiques pour s’intéresser à la famille Deveraux). Elle plonge également dans le contexte historique : la CIA cherche à connaître la nature exacte des relations entre l’U.R.S.S. et Cuba. L’agent français André Devereaux (Frederick Stafford [2]) est chargé par Nordstrom, son ami de la CIA, (John Forsythe [3]), d’obtenir les copies d’un document censé révéler ce que trament les communistes sur l’île de Fidel (la scène de l’hôtel avec Roscoe Lee Browne entretient un nouveau suspense)… A Cuba, l’intrigue s’essouffle, malgré les nouveaux protagonistes et l’amour qui lie l’espion Devereaux à la maîtresse du dirigeant castriste Rico Parra (Karin Dor et John Vernon). La mise en scène nous sauve pourtant de l’ennui (la dernière étreinte entre Karin Dor et John Vernon et la robe qui glisse sur le sol comme s’étale une tache de sang ainsi que la Pietà du couple torturé sont de superbes idées). Dans la dernière séquence, que Nicole Devereaux (Dany Robin) trompe son mari avec Michel Piccoli n’intéresse plus. De même, la rencontre avec le groupe français pro-soviétique Topaze et les mésaventures de Philippe Noiret laissent notre curiosité éteinte.

Hitchcock a profité de larges moyens, le nombre d’acteurs et les décors en témoignent (notons la présence de la réjouissante Claude Jade, fille de Devereaux, qui sortait à peine de Baisers volés de Truffaut). Mais L’étau souffre d’une histoire lourde que le talent du maître anglais peine à relever. Le récit est éclaté et l’habituel prétexte du réalisateur (le mcguffin) n’apparaît pas ici. Aucun mystère, tout est déjà su (les micro-films, les photos prises par le U-2, les missiles transportés…). Hitchcock romance et tente de distinguer une affaire officieuse (le groupe Topaze) de ce que les journaux ont publié. Sans succès. Lui-même n’était pas satisfait du film [4].

[1] Leon Uris, Topaz, qui a paru en 1967.

[2] Alors que la mode était aux espions, Frederick Stafford (qui n’a pas beaucoup tourné) a incarné Hubert Bonnisseur de la Bat à deux reprises (dans Furia à Bahia pour OSS 117, André Hunebelle, 1965, et Atout cœur à Tokyo pour OSS 117, Michel Boisrond, 1966).

[3] John Forsythe avait déjà joué pour Hitchcock en 1955 dans Mais qui a tué Harry ?

[4] Trois fins ont été tournées et la version choisie était imposée par les studios (voir le site Rayon polar à ce propos).