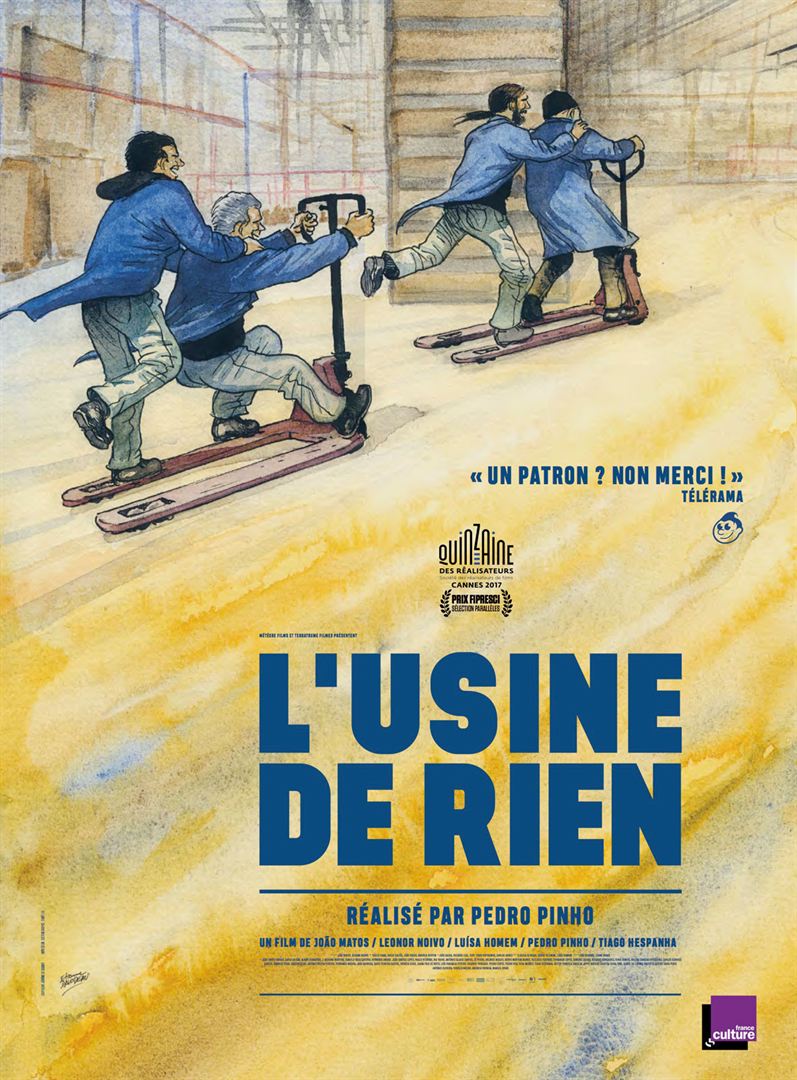

Pedro Pinho, 2017 (Portugal)

« TENTER UN TRAVAIL COLLECTIF HORIZONTAL » *

La force de L’usine de rien est de ne pas engloutir l’humain dans la théorie. Malgré ses trois heures de développement, jamais le film ne sacrifie l’humain à la réflexion, ni dans sa chair, ni dans ses doutes, ni dans ses contradictions. Et non seulement le quotidien ne disparaît pas de cette pensée en construction, mais le film prend appui justement sur le terrain effectivement éprouvé chaque jour par les ouvriers, depuis le bleu de travail enfilé au vestiaire jusqu’aux tâches effectuées à chaque poste de travail, des convocations par la direction jusqu’aux prises de décisions, fussent-elles individuelles ou collectives.

L’histoire s’attache particulièrement à suivre l’un des ouvriers. Il s’appelle José, tout le monde le surnomme Zé (José Smith Vargas). Il a une trentaine d’années et a déjà laissé dix ans de sa vie dans l’usine à fabriquer des pièces d’ascenseurs. Pourtant, les deux pieds au sol devant son outil de travail, jamais aucun des ascenseurs assemblés ne lui a permis nulle part de s’élever. Il vit avec une jeune femme et un fils qui n’est pas de lui. Zé et Carla se croisent plus qu’ils n’échangent. Leur vie est très modeste, plutôt décousue. Aussi, quand les ouvriers découvrent les intentions de la direction de démanteler l’usine, la vie trop peu stable de Zé s’en trouve vite ébranlée ; de quoi faire éclater une rage nouvelle, plutôt avec un micro pour hurler sur scène (Zé a un groupe de punk), qu’avec les mitraillettes que lui met sous le nez le beau-père après une balade sur les rives du Tage.

La production même du film entre en parfaite correspondance avec le collectif expérimenté et privilégié dans cette fiction, elle-même ancrée dans la réalité sociale et économique actuelle. Le documentariste Pedro Pinho réalise en effet son film au sein d’une association baptisée Terratreme dont l’objectif est de ne dépendre en terme de production que d’elle-même et de garder sa totale indépendance par rapport aux grands producteurs. Terratreme fonctionne comme une coopérative : une base financière commune est constituée et chacun peut ainsi faire valoir un projet auquel tous participent *. En outre, même si le point de départ de L’usine de rien est une pièce de théâtre de Jorge Silva Mello de 2005, l’usine qui a servi de décor (et trouvée par hasard lors des repérages dans la banlieue industrielle de Lisbonne) a réellement fonctionné selon le système d’autogestion que les ouvriers tentent de mettre en place dans le film (« Alors que j’expliquais une énième fois le projet à l’administrateur d’une usine, j’ai aperçu une lueur dans ses yeux : ce que je lui racontais était « l’histoire de son usine ». L’usine où nous avons tourné a en effet été occupée par ses ouvriers durant la révolution des Œillets de 1974. Elle appartenait au constructeur américain d’ascenseurs OTIS qui a fui pendant le processus révolutionnaire. Les travailleurs ont proposé d’acheter l’usine pour un dollar, ce qui a été accepté. Ils ont alors commencé à travailler en autogestion, avec des assemblées générales réunissant plus de 300 travailleurs. » L’usine a fermé en 2016 *).

Ainsi, dans le film, les ouvriers, qui voient leurs machines se faire la malle durant la nuit pour gagner d’autres sites de production à l’étranger, décident de faire grève et d’occuper l’usine pour empêcher le démantèlement. La disparition des cadres et de la direction, dont la plupart des ouvriers a refusé les propositions d’arrangement, devient alors une opportunité pour repenser le fonctionnement de l’usine. Parallèlement aux échanges entre les acteurs de l’usine et au quotidien de Zé, Pedro Pinho filme également un dîner bourgeois autour duquel des intellectuels (que l’on devine peut-être sociologues, économistes ou journalistes) théorisent sur la mondialisation et la capacité des ouvriers de refuser le capitalisme tel qu’il est imposé par un système aliénant. L’un d’eux, le cinéaste Daniele, vient interagir avec les ouvriers et tenter de convaincre Zé de l’alternative à saisir.

L’usine de rien est un film généreux. Il l’est dans sa forme puisqu’on pourrait le définir comme un quasi essai politique, qui emprunte au documentaire et qui s’autorise une mise en abyme critique ** au détour d’une comédie musicale (on pense aux fictions-documentaires du Chinois Jia Zhang-Ke, 24 City en 2008 ou I wish I knew, histoires de Shanghai en 2010 ; pour d’autres raisons, on a envie de faire correspondre le ballet ouvrier avec la scène du pâtissier trotskyste d’Aprile de Moretti, 1997). Il l’est également dans son discours. Il ouvre des pistes de réflexion et fait office de relai dont on souhaiterait que des acteurs économiques et politiques se saisissent. Enfin, son optimisme et sa dimension humaine participent à faire de L’usine de rien un des films essentiels de 2017.

* Entretien à lire dans le dossier de presse du film.

** Probablement conscient aussi de ses limites et là, dans la situation initiale présentée, réside notre seule réserve. Si les ouvriers ont pu reprendre leur propre usine dans un système autogéré, cela n’a été possible que grâce à la fuite des patrons dans un contexte politique exceptionnel (la révolution des 1974). Dans quelle région du monde verra-t-on aujourd’hui une direction propriétaire préférer abandonner son usine plutôt que de la restructurer, de la délocaliser ou de la vendre ?