John Milius, 1982 (Etats-Unis)

Alors que Conan s’apprête à nouveau à faire l’objet d’une adaptation cinématographique (été 2014) à l’occasion de laquelle Arnold Schwarzenegger reprendra du service (à 65 ans), on peut s’interroger sur la pertinence d’une telle entreprise.

D’ailleurs, une question fondamentale se pose : Conan est-il soluble dans le cinéma commercial moderne ? Autrement dit, dans cette longue série d’adaptations cinématographiques officielles (Conan le barbare de John Milius, Conan le destructeur de Richard Fleischer, 1984, Conan le barbare de Marcus Nispel, 2011) ou apocryphes (Kalidor de Richard Fleischer), et sans compter la série télé, le film de John Milius est-il l’exception qui confirme la règle, la perle rare dans un océan de médiocrité ; car il est bien futile de se cacher la face, au vu et au su de ce qui a filtré du projet mené par Chris Morgan et le boss de Paradox, Fredrik Malmberg, on ne peut qu’être inquiet sur le respect de l’œuvre originelle de l’écrivain américain Robert E. Howard. En effet, à la lueur des déclarations de F. Malmberg, on est en droit d’être dubitatif :

« L’histoire d’un Viking nordique mythique qui a été roi, combattant, soldat et mercenaire, qui a couché avec plus de filles que n’importe qui, et qui approche le dernier cycle de sa vie. Il sait qu’il ira au Valhalla et veut partir avec une bonne bataille »

L’objet de cet article n’est pas d’analyser l’ensemble des adaptations cinématographiques dont Hollywood nous a gratifiés depuis le début des années 1980, mais de revenir sur le film de John Milius afin de comprendre la genèse et les qualités profondes d’un film qui, à ce jour, est tout simplement l’un des rares longs métrages de fantasy réussis (le seul diront certains). Mais auparavant il n’est peut-être pas inutile de rappeler quelques éléments essentiels liés au personnage de Conan.

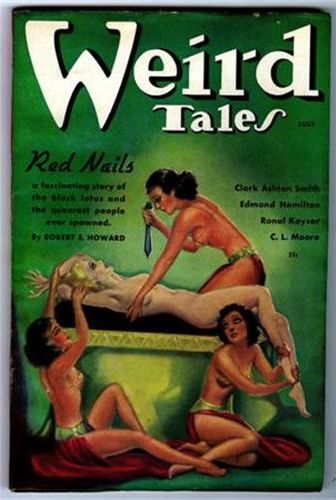

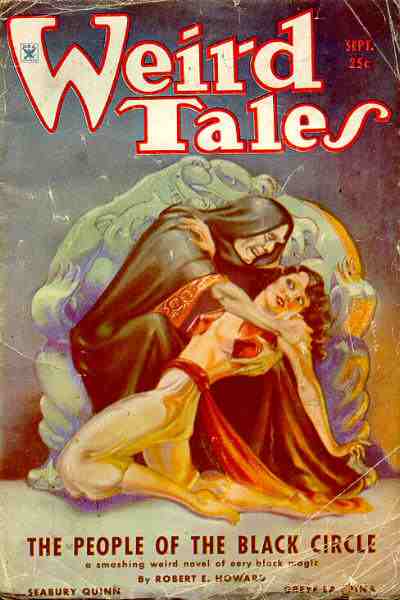

Créé par l’écrivain texan Robert E. Howard, Conan a vu le jour au début des années 1930 dans les pages du magazine Weird Tales, dans lequel publiait également un certain Howard Philip Lovecraft (les deux hommes entretenaient d’ailleurs une correspondance importante). Durant un peu plus de trois années, c’est-à-dire depuis sa première apparition en 1932 dans la nouvelle Le Phénix sur l’épée jusqu’à l’ultime récit de Conan paru en 1935, Les clous rouges, il fut l’un des personnages les plus emblématiques de la littérature populaire américaine, avant que le suicide de Robert Howard en 1936 ne mette un terme à sa carrière. Pour un temps seulement car le personnage fut récupéré par l’écrivain Lyon Sprague de Camp, qui se réappropria en très grande partie le travail de Robert Howard. Pendant longtemps il fut difficile de distinguer l’œuvre originale au milieu des modifications, réécritures, censures opérées par Sprague de Camp, auteur procédurier et peu scrupuleux, qui en outre avait entrepris de « mettre de l’ordre » dans la chronologie du Cimmérien. Si Robert Howard avait bien inscrit Conan dans une temporalité précise, à savoir l’âge Hyborien, que l’on peut situer précisément 10 000 ans avant notre ère, il n’avait en revanche respecté aucune chronologie précise dans les aventures de son héros, les nouvelles se succédant au rythme de ses envies et de son imagination. Les récits de Conan sont très elliptiques et le lecteur de Conan devait dans les années 1930, imaginer ce qui se déroulait à son insu et reconstituer a posteriori les événements. Sprague de Camp entreprit donc dans les années 1960 de réécrire l’œuvre initiale, en enchaînant dans une suite logique et chronologique les nouvelles ; une hérésie qui dura plus de quarante ans et à laquelle mit fin très récemment Patrice Louinet en publiant, d’abord aux États-Unis puis ensuite en France, une intégrale des récits de Conan, soit une vingtaine de nouvelles et un roman, dans une version totalement expurgée des modifications opérées par Sprague de Camp. La lecture de cette intégrale permet de se confronter à l’œuvre originelle et de mettre en perspective les qualités respectives de ces différents textes, dans lesquels on trouve de véritables pépites de littérature populaire, mais également des nouvelles purement alimentaires, dont les velléités bassement commerciales ne font aucun doute (éléments scénaristiques recyclés, jeunes filles dénudées à foison, violence gratuite, racisme…). Ces travaux n’étaient évidemment pas disponibles lorsque Oliver Stone, passionné par le personnage créé par Robert Howard, s’attela au scénario du film aux côtés de John Milius.

A l’origine du projet on trouve Edward Pressman et Ed Summer, deux producteurs éclectiques, qui après avoir visionné le documentaire Pumping iron (1977) flairent le potentiel incarné par le culturiste Arnold Schwarzenegger ; Summer s’oriente rapidement vers le personnage de Conan et s’attelle au scénario avec l’aide de Roy Thomas (scénariste chez Marvel), puis Oliver Stone est appelé en renfort et propose une nouvelle mouture très influencée par deux nouvelles de Robert Howard, Une sorcière viendra au monde et Le colosse noir. Mais le projet stagne et les droits sont vendus à Dino De Laurentiis, qui s’adosse à Universal pour financer le film. Reste à trouver un réalisateur, après plusieurs approches sans lendemain (Ridley Scott, Alan Parker) la major, qui trouve le scénario trop violent, fait appel à John Milius (tout auréolé du prestige d’Apocalypse now, dont il était co-scénariste), espérant avoir choisi un metteur en scène capable de modérer l’ardeur du très fougueux Oliver Stone. Milius ne connaît pas grand chose à l’univers de Conan en dehors des illustrations de Frazetta, mais il prend le projet à bras le corps et s’entoure d’artistes et de techniciens compétents pour retranscrire au mieux l’ambiance du monde hyborien, en particulier Ron Cobb et Will Stout, qui prennent en charge la direction artistique du film et auxquels on doit les décors et les accessoires (très fortement influencés par les civilisations vikings et mongoles). Dino de Laurentiis, décide cependant d’imposer son chef opérateur et nomme Gil Taylor au poste de directeur de la photographie. Taylor avait indiscutablement beaucoup de talent, mais il ne put jamais réellement s’imposer face à la vision très personnelle de John Milius, qui souhaitait un film moins léché, plus sale que ce que lui proposait le chef opérateur anglais. Le réalisateur voulait un film brutal, mal dégrossi, à l’image de son personnage ; par ailleurs les méthodes de Taylor lui paraissaient trop coûteuses et chronophages, alors qu’il fallait travailler vite avec un budget serré. Milius le remplaça rapidement par Duke Callaghan, un chef opérateur venu de la télé et capable de s’adapter à la méthode John Milius sans trop poser de questions. Aujourd’hui, il paraît bien difficile de distinguer ce qui relève du travail de l’un ou de l’autre, mais les spécialistes s’accordent à dire que le début du film, en particulier les scènes se déroulant dans le village de Conan enfant, est signé majoritairement Gil Taylor (bien que de nombreux plans intermédiaires filmés par Callaghan furent insérés au montage), la photographie y apparaît plus soignée, plus lumineuse et moins granuleuse. Les décors imaginés par Cobb et Stout nécessitaient en réalité énormément de lumière et Milius fut contraint de recourir à des expédients et notamment à la technique du surdéveloppement car les rushs paraissaient très nettement sous-exposés. Il en résulte cet aspect granuleux à l’image, ce bruit qui confère au film sa signature photographique.

Le casting est à l’image du budget du film, à savoir assez modeste (autour des huit millions de dollars), pas de grande star, Schwarzenegger n’est à l’époque qu’un illustre inconnu et l’on peut considérer que parier sur un culturiste autrichien peu expressif et doté d’un accent très marqué est une prise de risque conséquente. Cet accent, ainsi que les talents d’acteur encore modestes d’Arnold, qui n’avaient guère convaincu Dino de Laurentiis, expliquent en partie que le personnage soit si peu bavard à l’écran. Il n’y a guère que James Earl Jones, qui incarne Thulsa Doom, à disposer d’une certaine notoriété (en v.o. il est la voix de Dark Vador dans la saga Star Wars), on ne peut d’ailleurs que saluer ce choix tant l’acteur incarne son personnage avec une force et un magnétisme peu communs. Le reste du casting est à l’avenant, Subotaï est incarné par Gerry Lopez, un ami de Milius surtout connu pour ses talents de surfeur sur le North Shore hawaïen, qui contre toute attente s’en tire plutôt bien. Les comparses de Thulsa Doom sont interprétés par Sven Ole Thorsen (l’homme au marteau énorme), culturiste de son état, et par Ben Davidson, un ancien joueur de football professionnel. Quant à Valeria, elle est incarnée par Sandhal Bergman, cascadeuse, danseuse et actrice, surtout connue pour ses apparitions dans de modestes productions de série Z. Le rôle lui valut un Golden Globe et fut incontestablement l’apogée de sa carrière. A noter également l’apparition de l’acteur Max Von Sydow sous les traits du roi Osric de Zamora. De nombreux figurants (1500) et acteurs de second plan furent engagés en Europe et plus particulièrement en Espagne où se déroula le tournage. En réalité, le choix de l’Espagne fut une solution de repli, Raffaela de Laurentiis et Ron Cobb avaient initialement fait des repérages en Yougoslavie, mais la situation du pays au début des années 1980 était devenue instable à la mort de Tito et après avoir repoussé le tournage de plusieurs mois, les producteurs choisirent finalement l’Espagne et plus précisément la région d’Avila (roue de la douleur), les dunes d’Almeria (sanctuaire d’Akiro) et les formations rocheuses de Cuenca (maison de la sorcière). Quelques accidents émaillèrent le tournage en raison des nombreuses cascades et des combats que le film nécessita, Arnold reçut ses premiers points de suture dès la première matinée de tournage, puis fut blessé à la jambe (on le voit d’ailleurs boiter dans le film lorsqu’il descend le tertre sur lequel il a érigé le bûcher de Valeria). Quant à Sandhal Bergman, elle reçut un malheureux coup d’épée pendant un combat qui lui sectionna un doigt (heureusement recousu). Face aux récriminations de Schwarzenegger, Milius lui répondit que les blessures étaient temporaires, mais les films, eux, éternels. C’est d’ailleurs au maître d’armes japonais Kiyoshi Yamazaki que l’on doit les chorégraphies des combats à l’épée, qui ne sont rien d’autre que des techniques de combat au sabre adaptées aux armes lourdes du monde hyborien, ce qui donne à l’écran un style plutôt exotique et indiscutablement précurseur. Yamazaki fait d’ailleurs une apparition dans le film puisqu’il incarne brièvement le maître d’arme du Khitaï. Autre caméo que l’on peut mentionner, Rob Cobb joue le rôle du dealer de lotus noir dans les rues de Zamora, alors que l’apparition de Milius en vendeur de lézards grillés fut supprimée au montage.

Il serait du plus mauvais effet de minorer le rôle de Basil Poledouris dans la réussite du film. Ce fut Ennio Morricone qui fut initialement pressenti pour composer la musique de Conan, mais John Milius insista auprès de la production pour imposer son ami Basil Poledouris, ancien camarade de promo de l’école de cinéma. Le moins que l’on puisse dire c’est qu’il s’agit probablement là d’une de ses meilleures décisions tant la musique symphonique de Poledouris apporte une dimension épique et magistrale au long métrage de Milius. Ses compositions habillent littéralement les scènes d’un film en grande partie dénué de dialogues. Basil Poledouris a livré indiscutablement pour Conan l’une des plus belles bandes originales du cinéma américain.

Mais au final, que reste-t-il à l’écran de l’œuvre de Robert E. Howard ? Lors de sa sortie le film, jugé bien trop violent et interdit aux moins de 17 ans, fut étrillé par la critique, mais rencontra un succès populaire important à travers le monde. Il fut incontestablement un tremplin pour la carrière cinématographique d’Arnold Schwarzenegger, beaucoup moins pour celle de John Milius, qui perdit une partie de son prestige. Ce succès n’empêcha pas les fans de critiquer ouvertement cette adaptation, qui en dépit de ses qualités était jugée trop libre et pas assez fidèle au personnage créé par Howard. Certains crièrent même à la trahison. Trente ans plus tard, on peut s’étonner des polémiques engendrées à sa sortie par le film de Milius, aujourd’hui régulièrement cité en exemple, voire adulé par les fans de Conan. En réalité, le premier reproche vient du scénario, qui n’est pas une adaptation littérale d’un récit de Conan, mais une aventure originale, qui s’inspire assez librement, voire de manière anecdotique, de différentes nouvelles écrites par Robert Howard. Il serait fastidieux de citer tous ces emprunts, mais l’on peut mentionner cependant plusieurs éléments. Le monologue introductif, qui devait être initialement cité en voix off par Schwarzenegger (en v.o. c’est la voix d’Ako Iwamatsu), est directement emprunté à l’incipit de la première nouvelle écrite par Robert Howard, Le phénix sur l’épée. On retrouve le personnage de Valeria dans une nouvelle tardive de Conan, Les clous rouges, mais dans le film elle évoque plutôt Bêlit, l’un des rares véritables amours de Conan, que l’on croise dans La reine de la Côte Noire et dont la fin ressemble étrangement à celle du film (même dramaturgie). Quant à Thulsa Doom, il est tout droit issu des récits chronologiquement antérieurs à Conan, c’est l’un des principaux adversaires d’un autre héros de Robert Howard, à savoir Kull le roi atlante. On peine à imaginer qu’il s’agisse réellement du même personnage, même s’il est présenté comme vieux de mille ans. Son magnétisme hypnotique et sa transformation en serpent n’est pas sans rappeler la nouvelle Le peuple du cercle noir, dans laquelle Conan doit affronter également un magicien qui se métamorphose en serpent mais également en flèche. Le passage de la tour de Seth emprunte quelques éléments narratifs à La tour de l’éléphant, quant à l’introduction à l’aide d’un déguisement de prêtre dans le temple de Thulsa Doom, c’est un subterfuge que Conan utilise dans L’heure du dragon. La scène de la crucifixion évoque quant à elle l’un des meilleurs passage d’ Une sorcière viendra au monde, dans laquelle Conan est également cloué sur une croix et attaqué par un vautour. Quant au serpent géant, c’est un monstre que l’on retrouve de manière récurrente dans les nouvelles de Robert Howard (La citadelle écarlate, L’heure du dragon), mais le combat proprement dit n’est pas sans rappeler celui que l’on retrouve dans Le diable d’airain.

Les scénaristes ont donc pioché dans différents récits de Conan, s’inspirant librement de ses aventures littéraires et respectant l’esprit de l’œuvre originelle, mais s’éloignant du personnage créé par Robert Howard. Au chapitre des reproches, on pourra avancer que le terme « barbare » n’est pas chez Howard synonyme du Conan lourdaud et brutal que semble avoir privilégier Milius, mais revêt une acception gréco-latine, le barbare est celui qui vient d’une terre éloignée, au-delà des frontières de la civilisation et non une brute sanguinaire assoiffée de sang, de viol et de pillage. En outre, une scène focalisa particulièrement l’ire des fans, celle de la roue de la douleur et plus généralement de la captivité de Conan, qui effectivement ne correspond pas à la personnalité du Cimmérien, dont on imagine qu’il aurait tout fait pour s’échapper, quitte à mourir dans une tentative désespérée de fuir l’esclavage. Par ailleurs, les aspirations vengeresses de Conan sont assez éloignées du personnage épris de liberté qui cherche à fuir ses origines cimmériennes. C’est que le Conan de Milius n’est en réalité pas exactement celui de Robert Howard, une dérive probablement liée aux modifications apportées par Sprague de Camp (crédité au générique comme conseiller technique) tout autant qu’aux aspirations philosophiques de John Milius, qui met en exergue l’une des citations de Nietzsche dès le générique d’entrée (« ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort »). On est là au cœur du propos du film, Conan y est présenté comme un survivant dont l’unique objectif est d’obtenir vengeance et de tuer de ses mains le meurtrier de ses parents et de son peuple ; le début du film est finalement entièrement construit autour de cette idée, celle d’un personnage en devenir, qui se construit autour d’un objectif unique dont la réussite ne repose que sur la force brute, le courage et la volonté. Conan fait fie de l’adversité, surmonte les épreuves avec une détermination de fer, même la roue de la douleur ne le brise pas, elle le rend plus fort en endurcissant son corps et en faisant de lui un colosse aux muscles d’acier, l’éducation militaire tardive et l’entraînement physique feront le reste.

Trente ans après sa sortie en salle que reste-t-il de Conan le barbare ? Ce qui est certain, c’est que l’adaptation ne suscite plus guère de controverse, même les orthodoxes les plus durs considèrent que le film de John Milius respecte l’esprit et l’ambiance de l’œuvre howardienne malgré les libertés prises avec le personnage, interprété par un Schwarzenegger, certes limité dans son jeu d’acteur, mais qui incarne par sa présence physique incroyable un Conan plus vrai que nature. Quant aux critiques de l’establishment, elles ont vu depuis bien plus violent et bien plus dérangeant. Il serait de toute façon vain d’y chercher autre chose qu’un divertissement de qualité, bien filmé, bien monté et admirablement mis en scène. Par sa beauté formelle (le film a étonnamment peu vieilli), par ses paysages, par le soin apporté aux décors et aux costumes, mais aussi grâce à sa bande originale hors du commun, Conan le barbare met en image avec une force d’évocation peu commune le monde hyborien créé par Robert E. Howard, sans jamais en trahir les fondements tout en proposant une vision originale et personnelle de Conan. Un tour de force jusqu’à présent inégalé par les réalisateurs qui prendront la relève de John Milius.

Bravo pour cet article complet et enrichi de critiques diverses (l’influence de Sprague de Camp sur la production, tes craintes sur le devenir du personnage) et de questions nouvelles (comment le premier épisode est-il devenu une référence solide grâce aux échecs successifs de chacune des nouvelles adaptations…).

Une remarque (en images) sur les influences possibles du film (mais peut-être ne s’agit-il que d’un hasard, puisque les auteurs pour ce type de récits puisent bien souvent dans des sources communes -mythes anciens, histoire, religions-), ici le mythe du roi-serpent ou crapaud (?) :

Excellent Benjamin, c’est effectivement troublant, mais pour ma part j’y vois surtout l’influence très caractéristique et très importante de l’imagerie véhiculée par les pulps (dont Weird tales n’était qu’un des nombreux représentants), ces magazines bon marché qui ont fait le lit de la littérature populaire américaine et dont les illustrations (notamment des couvertures) empruntent des codes similaires. Concernant Howard, le bonhomme était féru d’histoire ancienne et se passionnait pour les grands mythes, une caractéristique qu’il partageait avec Lucas (ce dernier était par ailleurs dans sa jeunesse un grand lecteur de pulps). La figure du serpent ou du mage-serpent est omniprésente dans Conan, on croise un paquet de ces bestioles dans ses nouvelles, je pense que c’est la raison pour laquelle Stone et Milius l’ont retenue.

Rien que ces images offrent un beau syncrétisme : s’il s’agissait de peinture, on irait chercher du côté de l’orientalisme et des sujets antiques pour les décrire, mais aussi tout autant de la représentation historique, du style pompier ou du symbolisme.

L’Odalisque à l’esclave de Ingres, Les Romains de la décadence de Couture, Le siècle d’Auguste de Gérôme (par quelques aspects tout du moins), Le harem ou La favorite de Cormon, peut-être aussi quelques toiles de Laurens.

Ce qui est amusant à rechercher de quoi sont faites les représentations « de l’esclave et du roi saurien » par Milius et Lucas, c’est que les seules correspondances qui s’imposent sont du XIXe siècle.

La parenté avec Lucas saute en effet aux yeux à travers ce rapprochement de photogrammes, mais également aux oreilles quand on se laisse envoûter par la voix de James Earl Jones. Revu récemment, le film expose toujours aussi fièrement et outrageusement sa musculature digne des Dieux du Stade, réveillant une imagerie hélas depuis confisquées par les idéologues indéfendables. A travers cet article, il ressort d’ailleurs que la personnalité d’Howard n’a rien à envier à la complexité morale de Milius, les deux auteurs se retrouvant (presque par hasard) à travers le personnage de Conan.

Il y a ça qui a fini par me sauter aux yeux en revoyant le fabuleux Captain Blood de Curtiz (1935) :

L’image seule ne m’aurait peut-être pas autant attiré l’attention si elle n’avait été précédée dans une autre scène d’un passage musical qui évoque doublement l’aventure et l’exotisme. Korngold me ramenait donc à Poledouris, puis la roue des esclaves inévitablement à la « roue de la douleur » de Conan. Peut-être est-ce que je me trompe, mais j’y vois des influences assez nettes.

J’ai vu le film du Hongrois Curtiz il y fort longtemps, mais bien après avoir découvert le puissant « Conan ». Pourtant, je n’avais absolument pas noté cette ressemblance frappante qui ne peut relever du pur hasard. Joli coup d’œil.

Il y a une roue semblable et des esclaves semblables aux Barbaresques dans La folie des grandeurs (1971). Mais je ne parierais pas sur l’influence de Oury sur Milius, ni de De Funès sur Schwarzy. Par Crom.

En effet, difficile de ne pas nier les accointances ostentatoires entre l’univers de Conan et celui de Lucas. Je m’étais déjà fait la réflexion en regardant la très belle adaptation de Milius. Par contre, ce n’est pas « Schwartzenegger » mais Schwarzenegger. Il n’y pas de « t » dans le nom du comédien

Merci pour ta correction !